В ХХ веке многие священнослужители, монашествующие и все верные христиане входили в опыт крестоношения в условиях жесточайших гонений на церковь, в нечеловеческих условиях лагерей и ссылок они брали крест не только оставаться человеком, но сохранять верность Христу до конца.

Вспоминаются слова схиархим. Софрония (Сахарова), написанные им о прп. Силуане Афонском: «…нет подвига более трудного, более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь; потому что нет свидетельства более страшного, чем свидетельство о любви, и нет проповеди более вызывающей, чем проповедь любви»1. Эти слова мы можем отнести ко множеству новомучеников и исповедников ХХ в.

1917 год ознаменовал окончание «константиновской эпохи», характерной чертой которой было такое явление, как коллективная психология – «когда христианство в союзе с государственной властью давало бытию целых народов общеобязательную норму»2. А между тем уже на заре христианства благодаря Тертуллиану прозвучала непреложная истина: «Fiunt, non nascuntur Christiani» – «Христианами не рождаются, а становятся», а это предполагает личный выбор каждого человека. Большевистский переворот стал своего рода экзаменом – проверкой для многих христиан на территории Российской Империи. И, к сожалению, он показал, что далеко не все смогли его выдержать, сохранив верность Христу и Его Церкви. По словам С.С. Аверинцева, «печальная сторона истины состоит в том, что, если мучеников были тысячи и десятки тысяч, отступников были миллионы. Хотя стопроцентное вовлечение народов Советского Союза в пламенное безбожие, запланированное идеологами, оставалось фантастической утопией, – нельзя отрицать, что традиционная религиозность и народная религиозная культура страны, звавшейся когда-то “Святой Русью”, оказалась порушенной в таких масштабах, в возможность которых очень трудно было поверить заранее»3.

* * *

В это безбожное время архим. Таврион (Батозский) стал примером новой святости. Его духовный путь начался ещё в дореволюционную эпоху, он сформировался в условиях жизни монашеской общины – в Глинской пустыни, которая представляла из себя своеобразный «монастырь в миру» – открытый для мира и всех страждущих. В эпоху гонений на церковь он смог пронести крест верности Христу до конца.

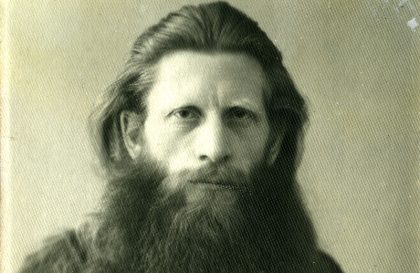

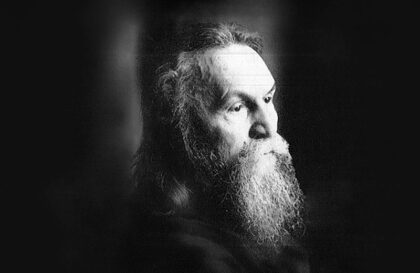

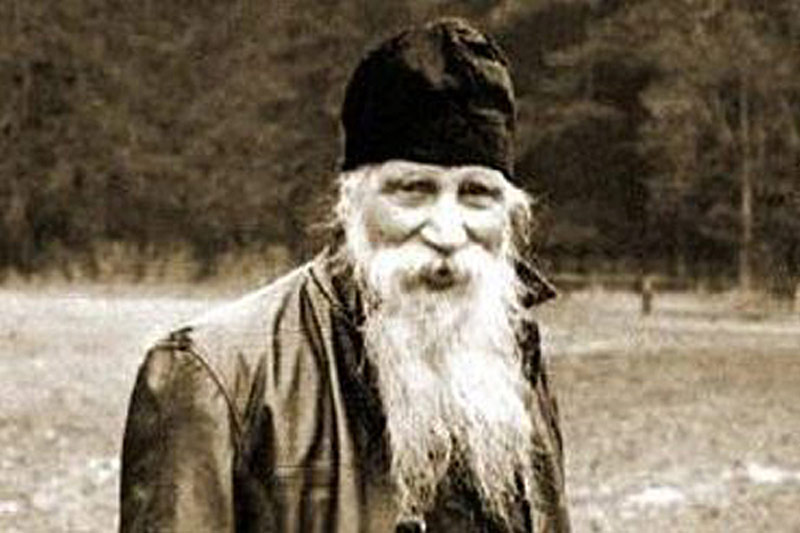

В какой момент опыт крестоношения стал для архим. Тавриона центром его служения, определяющим всю его дальнейшую жизнь? Когда для него состоялся внутренний выбор – когда он взял свой крест и полюбил его? На первый взгляд может показаться, что он шёл ровным и прямым путём возрастания в Любви Христовой. Но если мы сравним две его фотографии, то можем заметить колоссальную разницу.

Когда для него состоялся внутренний выбор – когда он взял свой крест и полюбил его? На первый взгляд может показаться, что он шёл ровным и прямым путём. Но если мы сравним две его фотографии, то можем заметить колоссальную разницу.

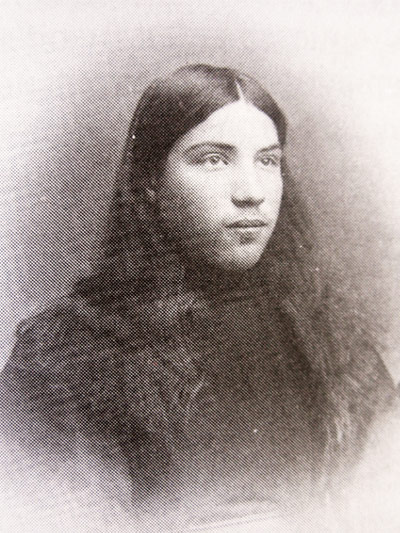

Первая фотография – в возрасте 15 лет он становится послушником Глинской пустыни. В это время он отвечает на призыв Христа, но пока ещё больше внешне.

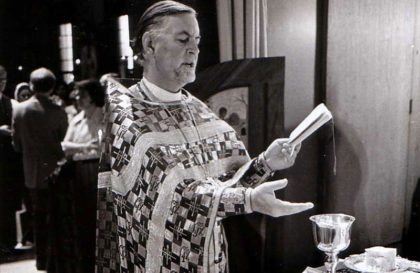

На второй – игумен Таврион в двадцатисемилетнем возрасте после его поставления еп. Павлином (Крошечкиным)4 в сан архимандрита с напутствием, предвещавшим начало его крестного пути и ставшим пророческим: «Не думай, что это тебе даётся за заслуги, это тебе на будущее, потому что о тебе там (имеются в виду власти) так думают, что, я полагаю, ты всю жизнь проведёшь в тюрьме»5. Это не просто лицо человека, находящегося в поиске – это уже ответ на призыв Христа на глубине, когда отброшены все сомнения, лицо человека, готового сохранить верность своему призванию в самых тяжёлых условиях – в лагерях и ссылках. Именно там опыт самоотдачи страждущему человеку для о. Тавриона раскрылся на глубине как центр христианской жизни – как Крест и Воскресение.

Несмотря ни на какие внешние обстоятельства для о. Тавриона, по слову одного из его духовных чад, каждый день была Пасха Христова. Это значит, что каждый день он проживал, неся не просто крест своих страданий, но Крест Христов, разделяя страдания тех, кто был рядом с ним, всего себя отдавая людям, жаждущим Любви и Правды. Он опытно знал, что подлинная Пасхальная радость не в благополучии и комфорте, а в том, чтобы разделить страдания Христа вплоть до Голгофы, до конца исполнить волю Божью: «Смотри, христианин, ты делаешься во крещении дитём Божьим по благодати. Так вот во что ты вступаешь – в смерть крестную, в распятие со Христом. Когда ты таким путём будешь идти, тогда ты и спасёшься. Вот видите, а у нас понятие такое, чтоб благополучие да благополучие. Не благополучие ждёт каждого из нас, а крест»6. Поэтому поиск житейского благополучия он называл «неверующим благочестием».

Отец Таврион нёс Крест сораспятия со Христом за каждого страдающего человека с благодарным сердцем. Об этом свидетельствовал и митр. Сурожский Антоний (Блум), вспоминая свою встречу с о. Таврионом, он записал: «Он сидел передо мной, человек моего поколения; в его глазах светились благодарность и изумление, и он мне сказал: “Вы себе не можете представить, как непостижимо добр Бог был ко мне! В период революции, когда священников не допускали ни в тюрьмы, ни в лагеря, Он избрал меня, не только недостойного, но совсем неопытного священника и послал меня на служение туда, где была самая большая нужда… – в лагерь, среди тех самых людей, которым был нужен Бог, был нужен священник…”. Всё, что он вынес из своих невзгод, – это безмерная благодарность Богу, Который избрал его, чтобы он был распят в жизнь другим»7.

* * *

Служение о. Тавриона всегда было связано с собиранием Церкви. Его понимание общины было отличным от традиционных общин и братств послереволюционного периода, многие из которых к 1930-м годам уже перестали существовать. Однако он, «выйдя в 1956 г. из лагеря, обращал в веру и образовывал братства и общины всюду, где он поселялся, до последних дней жизни в скиту под Ригой»8.

В Преображенской пустыньке о. Таврион был поставлен Господом в такие условия, где у него была возможность служить литургию каждый день и через слово проповеди обращаться к сердцу каждого приехавшего человека. При этом приезжали верующие со всей страны и состав молящихся на литургии ежедневно менялся. Поэтому невозможно сказать, что эти люди составляли общину в традиционном её смысле по образу раннехристианских общин. И приходской общиной это собрание назвать было нельзя, потому что у о. Тавриона не было прихода в традиционном смысле этого слова. Но можно сказать, что это была в каком-то смысле собранная евхаристическая община, и она собиралась Господом через служение о. Тавриона.

Он собирал Церковь по всей стране, понимая, что если невозможно научить всех, то нужно прежде всего учить тех, кто сможет помочь другим. Он писал много писем священникам, и в одном из них, по словам о. Георгия Кочеткова, была изложена целая концепция возрождения церкви.

* * *

Подводя итог, хотелось бы отметить, что о. Тавриону выпало жить в период беспрецедентных гонений на церковь, когда она омылась кровью новомучеников и открыла для себя опыт крестоношения на новой глубине. И для о. Тавриона Крест и Воскресение были центром его жизни и служения.

Иоанна-Яна Калниня

————

1 Софроний (Сахаров), схиархим. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. С. 10.

2 Обращение к Богу советской интеллигенции в 60–70-е годы // Община XXI век. №9 (21) сентябрь 2002 года.

3 Аверинцев С.С. Христианство. Послесловие к энциклопедическому словарю. Энциклопедический словарь. Т. 3. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.

4 Епископ Павлин (Крошечкин) причислен к лику священномучеников в 2000 году (был расстрелян в 1937 г. в сибирских лагерях).

5 Костина В. А. «Богом моим пройду стену…»: подвиг исповедничества архимандрита Тавриона (Батозского). Пермь, 2010. С. 31.

6 Архим. Таврион (Батозский). Хорошо бежать за Христом гонимым. Проповеди 1972–1978 гг. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 2019 г. С. 19.

7 Антоний (Блум), митр. Сурожский. О стоянии в вере // Журнал Московской Патриархии. М., 1997. № 9.

8 Эдельштейн Г. Из записок советского священника / / На пути к свободе совести. С. 241–244.