Интервью с Глебом Глебовичем Глинкой. Часть 2

Юлия Балакшина: Глеб Глебович, Вы выросли в среде русской эмиграции. Для нас сегодня очень важно увидеть в ней и, может быть, вспомнить в себе какие-то родные русские качества. Я помню, Вы рассказывали мне о встрече с князем Трубецким, которую запомнили, хотя были тогда ещё мальчиком.

Глеб Глинка: Мне было девять лет, когда мы на корабле из Европы приплыли в Америку. И это детское воспоминание, ещё из Бельгии.

Трубецкие – большое семейство, и один из князей работал лифтёром. Мы сели в лифт (это были те старые лифты, где был лифтёр, который поднимал их и спускал), и я ему сказал: «А Вам не скучно этим заниматься?» Папа на меня посмотрел с ужасом. А князь посмотрел на меня такими добрыми-добрыми глазами и очень мягко, мягко сказал: «Знаете, Глебушка, мне здесь так хорошо. Смотрите» (там была тумбочка и под ней стопка книг). – «Я так поднимаюсь-спускаюсь-поднимаюсь и читаю, и могу весь день читать любимые книги». И меня потрясло это сочетание благородства, доброты, и где-то подспудно, наверное, возникло ощущение, что человек может преодолеть любые обстоятельства, что жизнь в основном всё-таки внутренняя, а не внешняя, и все ценности – это то, чего мы не видим.

Юлия Балакшина: Распространено такое мнение, что круг первой эмиграции не очень принимал круг второй эмиграции, считалось, что первые – вот они выходцы ещё из той России, а вторые – они всё-таки уже вкусили советской жизни. Вы как сын эмигранта «второй волны» чувствовали разницу между этими двумя кругами?

Глеб Глинка: Лично, конечно, нет. Но в этом различении по понятным причинам большая доля правды. Всё-таки первая эмиграция смотрела на советскую власть, советскую идеологию (которая больше, чем идеология), на советский образ жизни как на какой-то яд. И те, кто, может быть, из-за принуждения, но всё-таки этот яд в себя впитал – они отличались для них от тех, кого Бог помиловал и дал возможность этого избежать. Для них всё-таки всё советское было не просто чужим и враждебным.

Это советское даже в папе можно было лечить. То есть были какие-то приёмы выживания, какието достаточно тонкие моменты, которые я не знаю, как иначе обозначить, как «что-то советское». Я не уверен даже, что это было что-то плохое, но это что-то иное. Об этом трудно говорить, потому что это как ряд явлений, как сергианство, например, это очень понятно, очень ощутимо, очень узнаваемо, но достаточно трудно формулировать или описать как болезнь, скажем, имеющую вот такие-то и такие-то симптомы.

Принято говорить о ностальгии, но это даже не ностальгия, это что-то много глубже. Это потерять всю свою родню, все связи… Он действительно там жил 35 лет как в гостях, общался только с другими русскими, читал русскую газету, мы ходили в Зарубежную церковь. Это такой свой, свой мир.

Юлия Балакшина: У Вашего отца, Глеба Александровича, был, видимо, очень серьёзный опыт страха, который он здесь пережил, потому что все его друзья были репрессированы1 , а он репрессий избежал. Он что-то об этом говорил? Он рассказывал о жизни в Советском Союзе?

Глеб Глинка: Да, конечно, рассказывал. Но, знаете, у меня впечатление, по крайней мере, через папу, что этот страх принимался как данность. Они принимали это, как мы принимаем, скажем, коронавирус. Это то, что может случиться с кем угодно. Большинство принимает какие-то меры безопасности, обсуждает в семье, что будет, если заболеешь (будешь арестован), но понятно, что всё это достаточно бесплодно.

Юлия Балакшина: И при этом вынужденный отрыв от Родины воспринимался тяжело…

Глеб Глинка: Он поэт в первую очередь, и для него жить в стране другого языка… Даже стихотворение есть об этом, если Вы читали его книгу, – о том, как это смешно писать стихи в Америке по-русски.

Принято говорить о ностальгии, но это даже не ностальгия, это что-то много глубже. Это потерять всю свою родню, все связи… Он действительно там жил 35 лет как в гостях, общался только с другими русскими – русскими эмигрантами (и первая, и вторая волна, и потом третья, которая приезжала и дальше), читал русскую газету, мы ходили в Зарубежную церковь. Это такой свой, свой мир.

Он хотел принять сан – наверное, основная трагедия его жизни, что ему не удалось этого сделать. Дружил с о. Сергием Булгаковым. Отца иногда в энциклопедиях даже зовут православным мыслителем…

Я прожил там полный год. Могу сказать честно, это был, наверное, самый счастливый год моей жизни. Интересно, что мой старший сын без какого бы то ни было моего влияния приблизительно в этом же возрасте, ну, чуть старшем, тоже хотел в монастырь. И так же там же тоже почти целый год прожил.

Анастасия Наконечная: Как передавалась вера в Вашей семье? Насколько это было естественно – иметь такую глубокую веру? Бывали ли у Вас какие-то сомнения в юности, может быть, как у Владимира Соловьёва или о. Сергия Булгакова? Какова эта традиция, веруют ли Ваши дети?

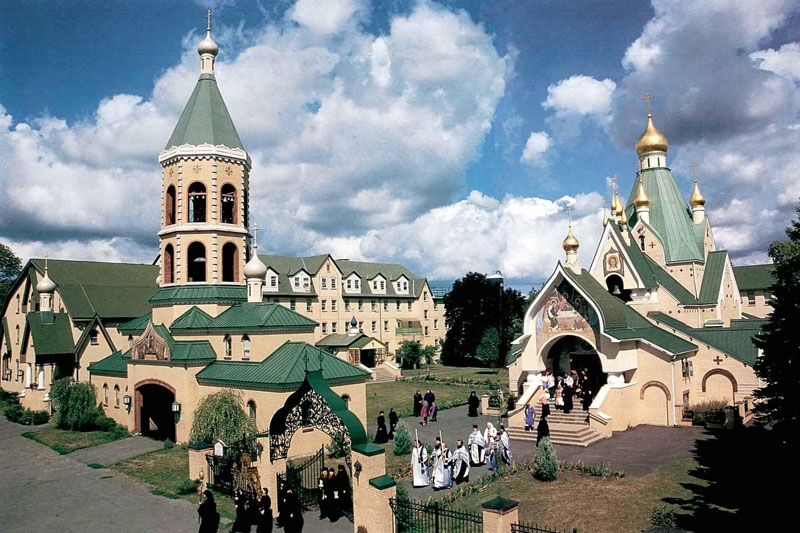

Глеб Глинка: Это хороший вопрос, особенно о детях. Но давайте начну с самого себя, потому что здесь легче всего ответить. Вера – это то, что всегда было. Мы всегда ходили в церковь, молились, соблюдали основные праздники, и это всегда было неотъемлемой частью нашей жизни. И у меня каких-то настоящих, серьёзных сомнений не было. Наоборот: когда мне было 13 лет, я очень попросил родителей (сначала папу, потому что мама была против, но он её убедил), что я хочу уйти в монастырь. Это был первый год того, что у вас когда-то здесь называлось десятилеткой, high school, второй уровень образования, я уже считал себя взрослым и принял решение, что хочу в монастырь, хочу узнать эту жизнь. А монастырь был строго традиционный русский православный: Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле, в Нью-Йорке. Он, наверное, был самый старый и самый близкий к традиции патриаршей церкви времён патриарха Тихона. И я прожил там полный год. Могу сказать честно, это был, наверное, самый счастливый год моей жизни. Интересно, что мой старший сын без какого бы то ни было моего влияния приблизительно в этом же возрасте, ну, чуть старшем, тоже хотел в монастырь. И так же там же почти целый год прожил. Другие мои дети тоже, конечно, верующие, но чуть больше, чем старший, отдалены от этой жизни. Хотя все трое принимают веру, церковность как данное.

Юлия Балакшина: Вы знаете, была же очень хорошая русская традиция: моего дедушку до революции тоже на год по обету мальчиком на Соловки посылали пожить.

Глеб Глинка: А в каком году он был в Соловках?

Юлия Балакшина: В 1908-м.

Глеб Глинка: Да, но у нас-то это не было решением родителей. Я даже боюсь, что вы меня спросите, а что Вас на такой поступок сподвигло в 13 лет. А я даже не знаю, как ответить. Наверное, это такой возраст, когда рождается первое ощущение, что бывает и горе, бывает и есть и зло. А ещё, возможно, это была какая-то форма протеста против окружающей среды, которая и так для эмигрантов представляет собой нечто достаточно чужое.

Я даже иногда, честно говоря, завидовал людям, которые пришли к вере, потому что они прошли такой интересный путь: они когда-то были неверующими. Мне кажется, вера тогда может становиться более осознанно ценной.

Юлия Балакшина: Практически все, кого Вы здесь видите, как раз из этого числа – пришедшие от неверия к вере. Для нас, живущих здесь, это более распространённая ситуация. И да, мы все помним, что значит жить без веры и какой это ужас и ад. Многие из нас в этом отношении «дети 1990-х», когда вдруг как бы спала пелена и «стало можно» о Боге думать и говорить. И конечно, мы все проходили то, что называется катехизацией или оглашением…

Глеб Глинка: А что Вас пробудило к тому, чтобы начать катехизацию? Что привело вас в православие?

Анастасия Наконечная: У меня была дружеская компания, которая меня удивила тем, что они не унылые люди, не такие, которые всё делают строго по форме, ходят только в платочках и в длинных юбках (как я думала о вере). Они цитировали Бердяева, говорили какие-то умные вещи и при этом оказались православными. И меня это сразило наповал. Ну а дальше был целый путь, который разматывался, как клубочек.

Анна Третьякова: Глеб Глебович, спасибо Вам огромное за то, что Вы с нами встретились, это, конечно, большая честь для нас. Я бы хотела задать вопрос, который нас всех волнует и который мы уже упоминали: как бы Вы сегодня сказали, что значит быть русским? Можно ли сказать, что быть русским значит быть православным? И второй вопрос: когда в интервью Владимиру Легойде Вас попросили себя как-то охарактеризовать не по профессии, не по социальному статусу, Вы сказали: «я свой среди чужих и чужой среди своих». Мы понимаем, что современная Россия – это не та Россия, которую хранил в сердце Ваш отец, но и не Советский Союз, это уже что-то другое. Что в современной России Вы можете признать и чувствовать как своё, а что всё-таки для Вас остаётся чужим и, может быть, тем, что Вам принять сложно?

Глеб Глинка: «Чужой среди своих, свой среди чужих»… Наверное, есть некоторая доля хулиганства в этом определении. Но то, что я хотел передать, это то, что всегда есть это двойное зрение: с одной стороны, вы смотрите изнутри, с другой стороны, одновременно есть возможность внешней оценки. У этого двойного зрения есть своя цена, потому что люди к тебе не относятся как к полностью своему. Особенно в моём случае. Да, всё-таки старая семья, фамилия, род, так что в этом отношении вроде бы свой. С другой стороны, русский язык с ошибками, человек явно не знаком с тем, что называется «подкультурный слой», например, с кинофильмами, которые вы все видели в детстве, а я не видел, и есть целый набор намёков, ссылок на известные всем вещи, которые проходят «мимо меня». Так что в этом смысле я чужой. И при этом в каких-то вещах я отчётливо чувствую себя более русским, чем, например, сталинисты, хотя те из них, с кем я общался, тоже по-своему любят свою родину. Я в первый раз столкнулся с этими людьми в Донецке. Это были настоящие герои, как ни странно, очень православные, и одновременно они считали, что Сталин Россию спас, и после него всё пошло куда-то не туда, и если бы он был сегодня, то не было бы однополых браков и т. д. Ну это вы всё и так знаете.

Теперь насчёт того, что быть русским – это быть православным. Здесь я не столько своё мнение высказываю, сколько – как вы сами заметили – взгляд, очень широко распространённый среди эмиграции, в первую очередь первой, но и в части второй, антисоветской и православной. Я всегда боюсь такие вещи говорить, потому что слышу ответное «А что, а евреи не русские? А мусульмане что, не русские?» Но всё-таки Россия очень обобщающая, она действительно в более глубинном смысле, как мне кажется, представляла то, что иногда о себе говорит Америка: «Мы объединяем самых разных людей». Это одно целое, которое и признаёт разнообразие, и видит общее. Помните, об этом говорил в Пушкинской речи Достоевский? Для меня эта речь – высказывание очень резонансное, используя это современное слово.

Беседовали члены малого православного Свято-Петровского братства (Санкт-Петербург)

Кифа № 5 (273), май 2021 года

————

1 Так, например, среди членов литературной группы «Перевал» (к слову, вполне «советской»), в которую Г.А. Глинка входил в 1920-х годах, был расстрелян по тем или иным обвинениям каждый четвертый, несколько человек прошли через лагеря, кто-то погиб «странной» смертью. – Ред.

Счастливы по-настоящему те, кто больше думает о других и меньше о себе

Интервью с Глебом Глебовичем Глинкой. Часть 1