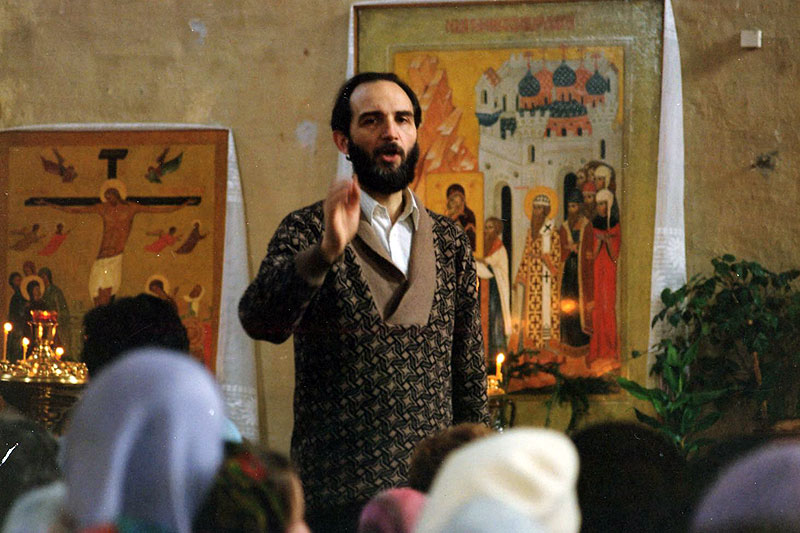

Интервью с ректором Свято-Филаретовского института Александром Михайловичем Копировским

Когда в начале 1970-х я начинал свой духовный путь благодаря встрече с Юрием Кочетковым, будущим о. Георгием, у меня, конечно, никаких мыслей на тему той или иной общности, братства не было. Просто я увидел человека, который сам как братство.

Мы хотели бы спросить Вас, Александр Михайлович, что означают для Вас послушание и служение? И как это связано с путём Вашей жизни в Церкви и в братстве?

Вопрос непростой. И, честно говоря, я не уверен, что мой рассказ о себе поможет на него ответить, ведь у каждого человека свой путь. Но если нужно – попробую.

Я в братстве много лет. Преображенское братство родилось в 1990-м году, но не могу сказать, что его не было до того, как оно себя осознало. Значит, я с ним связан гораздо больше 35 лет. Когда в начале 1970-х я начинал свой духовный путь благодаря встрече с Юрием Кочетковым, будущим о. Георгием, у меня, конечно, никаких мыслей на тему той или иной общности, братства не было. Просто я увидел человека, который сам как братство. За его словами я почувствовал не доказательство, а «показательство» бытия Бога. Было ясно: то, что он говорит, не на пустом месте строится. Это не его личное мнение, а прямое свидетельство о том, что Бог есть.

У меня не было и мысли служить церкви как организации. Мы ходили в храмы, общались, читали, ездили куда-то, и мне казалось, что ничего, кроме этого, и не нужно. Лишь однажды у меня было искушение: я вдруг подумал, что музей Рублёва (я там уже работал несколько лет) – это мало, надо потрудиться в церкви. И решил: пойду-ка я лучше работать в Церковно-археологический кабинет при Московской духовной академии. Там есть знакомые, Лавра – благодатное место, меня там крестили, можно сказать – родной дом. Но известная организация сказала тогдашнему ректору, архиепископу Владимиру (впоследствии митрополиту Киевскому): «Не берите его, это не ваш человек». Однако в тот же год, когда мне было с большим сожалением отказано в устройстве в ЦАК, приехала делегация из Ленинградской духовной академии, я с ними походил по Москве, поводил в разные музеи. И буквально через два дня после этого они мне позвонили: «Немедленно приезжай, тебя ректор вызывает!» Я приехал, ректор академии (нынешний святейший патриарх Кирилл) говорит: «Мне рассказали про Ваши экскурсии, хочу Вам предложить кафедру церковной археологии». Вот так и нашлось служение: ты хотел в одно место, а тебе вдруг предлагают другое, как будто сказали: тебя, куда ты хотел, не пустили – и не надо, иди лучше сюда. И теперь понимаю: как замечательно, что Господь мне это показал! Ведь не исключено, что мог бы совсем по другому пути пойти, попади я в Церковно-археологический кабинет, – там обстановка была значительно более жёсткая, и говорить то, что я хочу о церковном искусстве, мне никто бы не позволил. При этом из музея уходить оказалось не нужно, я просто стал ездить в Питер преподавать в свои выходные дни.

Вся эта моя длинная речь к тому, что если по-настоящему искать служение – оно тебя найдёт, а уж как это сделать – думайте сами ☺.

Вы учились на экономиста. И вдруг, спустя несколько лет – история и теория искусства. Как это получилось? Вы любили в детстве рисовать, лепить? Или ощутили какой-то внезапный интерес, призыв? Как поняли, что именно этим надо заниматься, что Ваше призвание – в этой области?

Понимаете, призвание – это всё-таки когда тебя кто-то или что-то зовёт. В экономисты я попал не потому, что меня кто-то позвал, а потому, что школа, в которой я учился (очень хорошая школа), мне надоела до ужаса. Преподаватели были чудесные, но последовательно гас интерес ко всем предметам, включая любимые когда-то литературу и историю, потому что в них не было ни перца, ни соли. И я мечтал пойти куда угодно, только от школьных предметов подальше. Так что когда появилась экономическая школа старшеклассников при Плехановском институте, я сразу туда пошёл, а потом поступил в этот институт.

И лишь в конце предпоследнего курса, когда в результате бесед с будущим о. Георгием я стал готовиться к крещению, у меня вдруг появилась невероятная жажда к музыке, вообще к искусству. Параллельно со школой я 5 лет учился в музыкальной школе, учился музыке, не имея никакого интереса к ней. Только после обращения и крещения стал её слушать совершенно другими ушами. Мы ходили на разные концерты по абонементам в консерваторию, пластинок я себе накупил кучу, постоянно слушал дома классику.

С изобразительным искусством было сложнее, потому что здесь не было вообще никакой подготовки. Меня сокурсница повела в Третьяковку – первый раз в моей жизни. И я ей назвал какие-то сюжеты, которые знал из книг. Но чем больше я рассказывал, тем больше понимал, что, по сути, я в живописи ничего не понимаю. Что-то здесь есть, а что – мне непонятно.

И, конечно, уж никак не думал, что по этой самой Третьяковке буду водить экскурсии и даже буду там работать. Правда, работал я там экономистом (☺). Для того, чтобы поступить в МГУ на искусствоведение, нужно было иметь характеристику-рекомендацию из учреждения по профилю. Ты должен быть хоть дворником, но чтобы это был музей или что-то в этом роде. И вдруг моя крестница Ольга Таяновская (мы тогда работали в НИИ Госплана РФ – и будущий о. Георгий, и Ольга, и я) однажды мне говорит: «Я выходила из Третьяковки и увидела объявление: “Требуется заведующий плановым отделом, старший экономист”». Я туда сразу позвонил. Они были потрясены: просится на такую непрестижную работу молодой человек из НИИ Госплана, с высшим экономическим образованием… Очень настороженно меня встретили. Но когда я сказал, что мне нужна характеристика-рекомендация, что я хочу менять специальность, и мне нужно только хоть какое-нибудь свободное время для подготовки в МГУ, они сказали: «Пожалуйста, это у вас будет». Так я оказался в Третьяковке, и несмотря на экономическую должность почти сразу стал водить там экскурсии.

Это тоже к вопросу о служении. Если ты попал туда, куда нужно, то сразу пускаешь листики, цветочки, а потом появляются и плоды…

Но всё равно это ещё не был призыв, а просто появилась прекрасная работа, гораздо более интересная, чем в Госплане. Там мы проводили исследования, анализировали разные экономические проблемы в Советском Союзе, давали рекомендации. А начальство всё это читало и складывало в стол, потому что изменить в сложившейся советской экономической системе ничего было нельзя.

Поступать на искусствоведение я решил в храме во время богослужения и подумал: «Вот то, что надо!» Но меня в очередной раз поразил о. Георгий (который меня не устаёт поражать уже почти 60 лет знакомства). Он немного поморщился и сказал: «Хорошо. Но можно было бы и получше…» Сейчас я абсолютно уверен, что он был прав. Можно было бы и получше. Но это не страшно. Я в своём выборе не раскаиваюсь, делаю то, что могу, в этой свободно избранной мною области, тружусь с удовольствием, с вдохновением. Но в то же время осознаю, что это не главное моё служение. Главное – это поддержание нашей братской жизни.

Если же говорить о призывающем голосе, то он тоже был. 9 сентября 1990 года приезжаю домой из Электроуглей, из храма, который о. Георгий тогда восстанавливал, и мы вместе с ним. Поднимаюсь по лестнице и слышу, что в квартире звонит телефон. Открываю дверь, вбегаю, темно, ничего не видно. Беру трубку: «Алло!». И мне кто-то говорит: «Сегодня убит отец Александр Мень». Я так и присел, и первая мысль: «Всё, завтра пишу заявление об уходе (из музея Рублёва, где тогда работал)». И теперь ухожу не на другое место для этой же работы, а просто ухожу. Буду заниматься нашим приходом в Электроуглях, чем-то ещё, всем чем нужно. И это не с личностью о. Александра было связано. Я его видел три раза в жизни и один на один никогда не разговаривал, хотя уважал, конечно, как человека значительного, замечательного. Но было ясно, что звонок прозвучал во всех смыслах: по-старому жить уже нельзя. И на следующий день я подал заявление об уходе.

Мне кажется, что служение – просто насыщенная, с полной отдачей жизнь в Церкви и братстве, и не отдельно там и там, это одно целое.

Если бы была возможность, Вы бы приняли сан?

Нас с о. Георгием не раз звали: «Скорей, скорее, давайте, рукополагайтесь». Например, такой замечательный человек, схиархимандрит Серафим (в миру Михаил Томин). Мы отвечаем: «Батюшка, что Вы? Мы же так мало знаем». А он нам говорит: «Милые мои, мы сейчас рукополагаем того, кто А от Б отличает». Я подумал тогда, что это плохо – рукополагать того, кто только лишь отличает А от Б. Что за «программа-минимум»? Лучше не надо никого.

Так бывает: тебя вроде бы и зовут, но это не призвание. Надо различать голоса. Иногда и на хорошее дело не идти, если оно не от Бога.

Вот ещё пример: в 1970-е годы приехали мы с о. Георгием в Вологду. Входим в храм вечером в субботу, подъехали поздно, уже идёт утреня, служит архиерей, стоит спиной к нам. Мы сразу пристроились в очередь на елеопомазание. Прошли мы мимо него, приложились к иконе, подходим к нему. Он посмотрел на нас и говорит: «Ребята, вы местные? Верующие?» (ответа не ждёт). «Завтра ко мне в епархию!» Говорим: «Владыка, мы москвичи…». Он: «А-а-а-а… Ну, вы же не захотите прописку менять…» Он увидел двух ребят, которые вполне могут служить священниками, и позвал их – вот и всё призвание! Такова была плачевная ситуация в церкви тех лет.

Звал нас в те годы рукополагаться и митрополит Иоанн (Вендланд) в Ярославле (потом мы узнали, что он в молодости входил в Александро-Невское братство). Владыка дал нам что-то прочитать вслух по-церковнославянски в домовом храме. Мы прочитали. Он сказал: «Вы так хорошо читаете, я бы вас хоть сейчас рукоположил!» Но это тоже призванием считать трудно… Были и другие подобные случаи.

А вот когда братство открыло в Москве четыре храма, мне отец Георгий сказал (это был 1991 год): «Знаешь, пора! Подавай прошение». И я письменно обратился к патриарху Алексию II с просьбой рассмотреть вопрос о моём рукоположении во дьякона при храме Успения в Печатниках с настоятелем отцом Георгием Кочетковым. Меня же выбирали! Всё братство единогласно проголосовало, в открытую, лично, поднимая руки. Поэтому я спокойно шёл на собеседование, на все вопросы ответил, прочитал церковнославянский текст, подтвердил, что не собираюсь заниматься политической деятельностью и т. д. – но всё, с тех пор тишина. Я думаю, если бы тогда меня рукоположили в наш храм – это было бы лучше всего, потому что это был Божий призыв. Но люди, от которых всё зависело, его не услышали. Ну, пусть, жизнь и без них устроилась совсем не плохо. Служение есть, а какие одежды носить при этом – не суть важно.

Александр Михайлович, скажите, всякое ли дело, которое Вы собираетесь предпринять, начинается с благословения? Или всё-таки есть опыт, когда Вы в чём-то начинаете видеть нужду, актуальность, и делаете это, а уже потом приходит признание, рецепция, благословение?

Ну, очевидно же, что второе.

Давно, очень много лет назад, мы услышали в одном монастыре, куда приехали как паломники, формулу, которая стала для нас классическим признаком того, как делать не надо. Там один молодой человек обратился к монахине: «Матушка, благословите взять тазик!» (☺). Принцип понятен: если ты не у себя дома, даже тазик просто так не хватай, спроси, можно ли? Но по каждой мелочи трясти духовника – зачем? На важные вещи, когда я сам чувствую, что в них не ориентируюсь, или когда надо начинать что-то очень ответственное, связанное с другими людьми, я сам, естественно, пойду и попрошу благословения.

Но когда благословение дано, не исполнять его – это дело совсем плохое. Если по какому-то важному поводу старший ясно сказал, что делать, а человек говорит: у меня своё мнение, тогда это не инициатива, а разрушение общего дела.

Что Вы относите к основному Вашему церковному служению? На что Господь даёт Вам Свои дары, силы? Как Вы понимаете, что Он именно на это дело Вас ставит?

Мне кажется, что служение – просто насыщенная, с полной отдачей жизнь в Церкви и братстве, и не отдельно там и там, это одно целое. Для меня Церковь – живая община учеников Спасителя, в которой невозможно не служить, причём не в определённое только время, а постоянно.

Когда оформилось наше братство, стало ясно, что это – передовая, говоря военными терминами. И надо быть там. А если ты воин (не военный, а воин, что гораздо лучше) –воюй! Воин себя обычно плохо чувствует на отдыхе, и нормально – только в бою. Так, наверное, и нужно представлять себе служение: «Иди туда, куда влечёт тебя свободный ум» – если только он к Богу тебя влечёт, за Христом. Как замечательно сказал когда-то архимандрит Таврион (Батозский): «Надо бежать за Христом гонимым». Тогда обязательно будет и служение.

Беседу вели Анастасия Наконечная, Юрий и Надежда Крапивины, Елена Мигунова

Видеозапись беседы можно посмотреть в видеорубрике нашей газеты «Кифа и кофе»

Фотографии из архива Преображенского братства

Кифа № 3 (319), март 2025 года