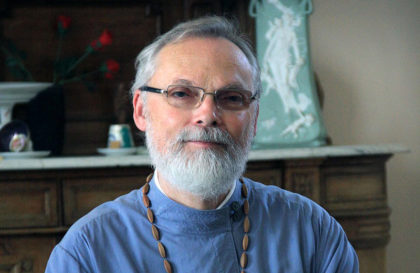

Интервью Алексея Борисовича Мазурова с Мариной Анатольевной Наумовой. 28 февраля 2024 г.

Расскажите, пожалуйста, о своём пути к Богу и в Церковь.

Я бы начал свой рассказ с того, как меня назвали. Я родился 29 марта 1970 года. Отец, мать, бабушка хотели меня называть в честь деда Сергея. А он был крещён до революции в честь прп. Сергия Радонежского. Но тут восстала моя будущая крёстная, которая должна была меня крестить. Она настояла на том, чтобы посмотрели в святцы. А там родители увидели, что на следующий день, 30 марта, отмечается память Алексия, Божьего человека. Крёстная всех переубедила, и вместо Сергея я стал Алексеем, Божьим человеком. Я думаю, что это имело значение в моей последующей судьбе. Всё-таки в имени что-то заложено: и предание, и миссия. Но это я уже потом понял. Мне рассказала эту историю мама. До четырёх лет я ничего не помню из своей жизни, потому что в четыре года со мной случилось несчастье – я стянул на себя полностью чайник с кипятком. В ожоговом центре меня, благодаря маме, выходили. И я понял, что с того времени живу авансом, потому что я должен был умереть. Очень сильно обжёгся, был на грани жизни и смерти. У меня до сих пор остались рубцы на теле.

А потом уже началась сознательная жизнь, и в ней присутствовали знаки, которые заставляли меня обращать внимание на то, что связано с верой. Ещё в детсадовском возрасте, когда мы с мамой заходили в магазин игрушек, я был совершенно равнодушен к солдатикам времён Великой Отечественной войны, к танкам, ракетницам и т. д. Мне почему-то нравились древнерусские витязи. А у одного из витязей, которых мама мне купила, был флаг с «Боженькой» – со Спасом Нерукотворным.

Это было в советское время?

Да. Художник на заводе пластмассовых изделий нарисовал. Я спрашивал у родителей, кто это.

А семья у Вас была обычная?

Я родился в сельской местности, примерно в 70 километрах от Москвы. Это бывший райцентр Виноградово. Большое поселение, объединяющее несколько сёл и деревень. Храмы у нас стояли разрушенными. В одном была пекарня, в другом – зернохранилище. Один храм, построенный местными текстильными фабрикантами, был гигантским. Он напоминал нам о Боге.

В 6 лет я посмотрел фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. Фильм, конечно, спорный, там много мифов, но он очень талантливый. Все мои игрушки-солдатики стали для меня как живые. Я буквально пожирал глазами этот фильм. Он меня потряс. Кантата «Вставайте, люди русские!» пробудила во мне понимание, что я имею отношение к русским. Мы пели её во время игры с мальчишками.

В фильме также есть церковная тема. С одной стороны, есть отрицательный персонаж – монах Анания. Предатель, который заявляет: «Где спать лёг, там и родина». С другой стороны, в финале князя Александра Невского торжественно встречают, выходя из храма, священники, благословляют крестом.

В фильме «Бриллиантовая рука» есть эпизод, когда Андрей Миронов видит мальчика, идущего по воде с нимбом, и поют ектению. Это пародия на «хождение по водам». Я не видел в этом сатиры на церковь. Это вызывало у меня уважение и трепет. Однажды, лет в шесть, я превратил консервную банку в кадило, «кадил» и напевал тихонечко, не зная слов, но помня мотив той самой ектении.

Моя бабушка, 1905 года рождения, была не скажу что совсем набожная, но она хорошо знала службу. Она не молилась, но каждый день говорила: «Слава тебе, Господи! День прошёл» и крестилась. И в её доме, и у других бабушки и дедушки были иконы. Была и у нас дома в красном углу благословенная свадебная икона родителей. Что бы ни было, к вере относились уважительно. Уклад был такой, что два праздника чтили особо, к ним готовились. Осенью – Октябрьская революция – этот праздник нам внедрили. А весной – Пасха. Мы Пасху очень ждали. Мама пекла много пирогов, дней на десять хватало. В Чистый четверг она вставала рано-рано утром и напекала больше сотни пирогов с разной начинкой, убирала дом. А в пасхальное воскресенье все ходили на кладбище. Туда текла людская река. Понятно, что это было извращением подлинного смысла праздника: получался день памяти умерших, а не празднование Воскресения. Но все приготовления заставляли думать, зачем это всё.

Ещё одно важное обстоятельство, которое привело меня к Богу, это страх смерти. У меня была подруга-одногодка Галя (мы, сельские ребята, собирались в ватаги по 20–25 человек), которая в пятилетнем возрасте умерла от аппендицита. Это было зимой. Её хоронили, несли гроб на руках, дети шли за ним, пуховое одеяльце развивалось на ветру. Мама предложила: «Пойдем, посмотрим». Я вышел, посмотрел на эту картину, и меня обуял страх. Она была – и вдруг её нет. Это ведь один из первичных страхов человека – страх смерти. Я его пережил и стал переживать: а что будет, если я вдруг умру? Или мама вдруг умрёт? Мама меня утешила, но страх остался. Это было настолько сильное переживание, что невозможно было его забыть. Остался вопрос: почему и от чего люди умирают? А что будет потом?

Что ещё вело меня к Богу? Красота. Когда я учился в третьем классе, наша сельская интеллигенция собралась ехать на экскурсию во Владимир и Суздаль. Меня пригласили присоединиться, потому что я был дружен с мальчиком, мама которого отправилась в эту поездку. По пути, туда и обратно, взрослые устраивали пикнички с водочкой, колбаской-селёдочкой. Людей, конечно, интересовало прикосновение к культуре, но было и это. А меня коробили пьянки после того, что мы увидели. Это была красота, невыразимая словами. Во Владимире – Золотые ворота и Успенский собор, в Суздале – деревянная церквушка, перевезённая из села Глотова, и огромный Богородице-Рождественский собор. Это было настолько невероятно красиво, до потрясения. Я понимаю, почему занялся Древней Русью. Детские воспоминания ушли, но какие-то вопросы остались.

Серьёзные подвижки произошли в год Крещения Руси. Я поступил на первый курс истфака в Коломну. Не стал поступать в МГУ из-за тёплой обстановки в Коломне и её славной истории. Потом оказалось, что это непростой факультет. Там кафедру создавал ученик В.О. Ключевского Валентин Николаевич Бочкарёв, член ЦК партии конституционных демократов. Он ослеп. У него был помощник, которому он всё надиктовывал. Поэтому в Коломне особое лицо у историков, они имеют связь с наследниками русской историографии. Я не случайно там вырос.

Поступил на истфак в 1987 году. В канун 1988 года 30 декабря мы устраивали общую вузовскую маскарадную дискотеку в спортивном зале на полторы тысячи студентов. Кого нарядили шутом, кого Мальвиной, кого Артемоном. Посмотрели на меня и говорят: «Давай мы тебя митрополитом нарядим. Ведь год 1000-летия Крещения Руси наступает». В студенческом театральном реквизите была сутана, потому что ставили спектакль про Робин Гуда, а там в постановке есть роль монаха. Разорвали простынь, сделали мне клобук, необычайно похожий на натуральный. Сломали швабру, окрутили её золотой фольгой – посох сделали. Жестяной крест вырезали, и в этом одеянии я пошёл на дискотеку. На вахте в общежитии старушка-вахтёрша воскликнула: «Батюшки-светы!» То же самое случилось на входе в институт. Люди расступались, когда я ходил. Понятно, что это было глумление над саном, но всё же это было и напоминание, что за год идёт. Никаких богохульных слов не было. Сейчас, конечно, стыдно за этот эпизод. Не от большого ума всё это было.

Дальше события буквально толкали к размышлениям о вере. Сотрудничал по краеведению с районной газетой Воскресенского района «Коммунист». И вдруг в феврале меня попросили в редакции: «В год празднования тысячелетия Крещения Руси нам надо в одном-двух номерах дать материалы. Напиши про Крещение Руси, как это было. Нигде ничего путного прочитать невозможно, везде сплошная атеистическая пропаганда». Нормальных исторических работ на эту тему действительно не было. Я поехал в Историческую библиотеку в Москве, там стал читать летописи, дореволюционные труды русских историков. Написал в итоге для газеты достаточно объёмную статью (её опубликовали в двух номерах в «подвале»), связанную с выбором веры, со взятием Херсонеса, со значением Крещения. Исключительно позитивные вещи. На статью было огромное количество положительных откликов.

Газета «Коммунист» стала проповедовать?

Они воспринимали это как просвещение. Может быть, даже галочку поставили на счёт атеистической пропаганды. А я начал погружаться в тему, хотел познакомиться с верой. Захотел посмотреть на пасхальную службу 1988 г. А для этого надо было ехать на электричке 20 минут на ночную службу и, соответственно, там оставаться. Обратная электричка шла в половине пятого утра. Это был самый главный рискованный поступок, потому что если бы меня задержали, сообщили в институт, то отчислили бы. Ближайшая действующая церковь была в Бронницах. Туда я и поехал на Пасху 1988 года. Огромное количество народа. Вне ограды храма молодёжь курит, сквернословит, ждёт крестного хода. У церковных ворот наряд милиции. Два милиционера стоят. Пропускают пожилых людей. Я хочу пройти туда, в храм, на службу, а они на меня смотрят и говорят: «Ты че, верующий что ли?» Пришлось сказать, что да, верующий, и меня пропустили, не спросили, кто я, и ничего не записали. Я впервые там почувствовал пасхальную радость. Ничего не понял, но от алтаря шли какие-то волны из восклицаний «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Они буквально физически накатывали на меня. Независимо от того, что господствовал научный атеизм, это было реальностью.

Началась перестройка, и у нас в институте появился человек, зав. отделом технических средств обучения, который решил сколотить демократическую группу. Сейчас он протоиерей со сложной судьбой. Первое, что он решил сделать, это потребовать передачи верующим Успенского собора. Он вышел на меня: «Пойдешь со мной на акцию?» – «Конечно, пойду, дело хорошее». Успенский собор – огромное тогда неухоженное здание, обшарпанное. К Олимпиаде 1980 года побелили фасад, чтобы было видно проезжающим на автобусе интуристам. А золотой купол так и оставили ободранным. Мы стояли на людном месте четыре часа. Довольно много людей подходило, подписывалось под петицией за передачу храма церкви. Через десять минут появились люди в штатском, которые нас фотографировали. Это было в конце июня 1988 г.

Потом пошли «разборки», но меня Бог от них избавил. Меня призвали через несколько дней в армию. Отслужил, вернулся, экстерном закончил вуз, догнал свой курс. Нас тогда в 1989 г. вернули постановлением Съезда народных депутатов на студенческие скамьи. Занялся научной работой, раскопками в Коломне, которые до этого очень долго не велись. Одной из важных категорий находок стало так называемое медное литьё. Это нательные кресты с надписями «Крест – спасение миру» и т. д. Надо было понимать, что это значит. Древняя Русь – это моя любовь. Я буквально прикипел к ней. Я понимаю, знаю, как там жили, чувствую самые тонкие вещи, которые там происходили. Понимаю, что там не было неверующих людей, хотя вера была разная, конечно. Были интеллектуалы, книжники, были простые люди.

Отец Георгий меня рассматривал меня примерно минуту молча из-под своих толстых стёкол. У меня дрожь пошла, потому что было ощущение, что он меня как будто рентгеном просвечивает и видит всю мою подноготную. После нашей встречи с «рентгеновским» осмотром он совершил в притворе храма обряд обмена кольцами. Я до этого почти ничего не слышал об обручении, читать пришлось. Мы получили очень полезный опыт. Срок может быть разным, у нас был один из максимальных – год.

Народная вера.

Да, народные верования были, двоеверцы были, но атеистов тогда не было. Следующий шаг на пути веры был связан с моей любовью к Наталье Борисовне, моей супруге. Я проводил раскопки в Коломне, она была директором музея, и надо было сотрудничать, сдавать находки. Потом при музее создали отдел. Она мудро, потихонечку стала разворачивать меня к Богу. Надо сказать, что я был человеком очень упрямым, свободолюбивым. Сейчас-то я пообтесался. Она была верующей, прошла катехизацию у о. Георгия Кочеткова. Учась в РГГУ, она слушала публичные лекции о. Александра Меня. Она и привела меня на открытые встречи. Это был 1995 год. В том же году мы решили пожениться, и она поставила условие: давай сделаем с тобой годичную помолвку. И вот мы поехали к о. Георгию. Это было в начале июня 1995 года. Первая встреча с о. Георгием оставила неизгладимое впечатление. Он тогда был моложавый, но с огромными очками с толстыми линзами. Мы перед ним встали, и Наташа рассказала, что я её избранник. Отец Георгий меня рассматривал примерно минуту молча из-под своих толстых стёкол. У меня дрожь пошла, потому что было ощущение, что он меня как будто рентгеном просвечивает и видит всю мою подноготную. Отец Георгий на меня смотрел-смотрел. Не знаю, что он подумал в то время – это осталось тайной. Скорее всего, сейчас он уже и сам не помнит. Но я понял, что это очень необычный человек.

А ещё раньше, в феврале 1995-го, была открытая встреча в Доме культуры МВД, в Москве. Был аншлаг: зал забит, сцена забита людьми. И было очень интересно. Но я колебался, потому что должен был в начале 1996 года представить диссертацию. Думал, как же я буду соединять оглашение и диссертацию? Но на огласительные встречи всё-таки приходил. Сложно было, у меня были тяжёлые археологические летние сезоны, я накапывал материал на диссертацию. Был начальником экспедиции, а экспедиционная жизнь непростая. Нужно решать и хозяйственные, и научные вопросы. В один из дней недели договаривался со своими помощниками, садился на электричку и ехал к шести часам в Москву. Я ещё застал так называемый Красный Дом, где у нас проходили занятия в Сретенском монастыре. Начинал оглашаться у Алексея Костромина, он уехал за рубеж, потом у Сергея Каринского. В итоге я воцерковился на Рождество 1996 года в храме Успения в Печатниках. И всё устроилось: я написал диссертацию, с помолвкой всё нормально было, через год мы сыграли свадьбу.

Отец Георгий нас благословил после нашей встречи с «рентгеновским» осмотром, совершил в притворе храма обряд обмена кольцами. Я до этого почти ничего не слышал об обручении, читать пришлось. Обручение сейчас соединяется с обрядом венчания, хотя изначально этот обряд совершался отдельно, был самостоятельным. Мы получили очень полезный опыт. Срок может быть разным, у нас был один из максимальных – год. Вот так я пришёл к Богу.

Кого Вы считаете своими учителями?

Мне везло с учителями. По жизни встречались люди, которые горели своим делом, трепетно относились к профессии, не халтурили. В начальной школе я учился в большом колхозном здании из огромных дубовых брёвен, очень просторном. Тогда уже детей в сельских школах было немного. В моём классе учились 10 человек. Три класса сидели на разных рядах, и на всю школу была одна учительница. Она же была и директором. Мастерски вела детей от одного класса к другому. Спрашивала всех, нельзя было не подготовиться, потому что людей было мало. Поэтому мы получили в начальной школе такую базу: учиться и трудиться. А в средней школе мне встретились два замечательных историка, которые привили любовь к истории. Они настолько горели на занятиях, что невозможно было не откликаться на это, быть равнодушным. В институте мне попались очень сердечные и профессиональные преподаватели. Но основным учителем по жизни стал Валентин Лаврентьевич Янин, академик МГУ, к которому я поступил в аспирантуру. Он меня, так сказать, как провинциала забрал к себе. Меня на третьем курсе пригласили сделать доклад на кафедре археологии по результатам раскопок 1990 года. Я рассказал итоги и как будут идти раскопки дальше. Валентин Лаврентьевич «положил на меня глаз» и стал моим научным руководителем.

Валентин Лаврентьевич раз в неделю собирал на семинар своих учеников, интересующихся, которые делали доклады, и это была настоящая лаборатория научно-творческого поиска. Нас приучали к дискуссии, прививалась культура ведения научных мероприятий. Этот семинар был очень демократичным, на нём выступали все – и студенты, и академики. Из этого семинара выросло большое количество докторов наук, несколько академиков. Мы поддерживали отношения с Валентином Лаврентьевичем до конца его жизни. Благодаря ему я понял, что свечка от свечки зажигается. Надо соприкоснуться с теми людьми, которые покажут тебе какой-то образец и «зажгут». Сейчас я расцениваю это как подарок в жизни, дар Божий.

Я думала, что только в духовной жизни важны те, кто покажут тебе пример, но, видимо, и в профессиональной сфере такие люди нужны, на которых ты ориентируешься.

Совершенно верно. Профессиональная сфера в этом похожа на духовную, хотя отличия есть. Важно, когда человек серьёзно относится к своей работе. Это незаменимая вещь, особенно сейчас.

А кто Ваши учителя в духовной жизни?

Конечно, о. Георгий. Я ездил к нему на богослужения, слушал внимательно проповеди, читал его труды. Я впитывал то, что он говорил. Меня очень привлекало то, что это было православие в свободе. Не было зашоренности. Не было ничего, придавленного сапогом. Был призыв к ответственности, к тому, что надо искать волю Божью самому. Ходить путями Божьими, а не только обрядами заниматься, чтобы жизнь была целостной. Это очень важно, чтобы и вера, и профессия, и семейная жизнь – всё было связано. Это людей собирает и даёт новое качество жизни. Другого быть не может.

Я вернулся из аспирантуры в вуз и начал работать в 1992 году. Прошёл все ступени, начиная с преподавателя-стажёра.

В 1999 году у нас в Коломне образовалась группа огласившихся благодаря игум. Димитрию (Рябцеву). Появился один брат – ныне священник, протоиерей Сергей Кулемзин. Мы раз в неделю собирались, проводили евангельские встречи и т. д. Были сами по себе.

Параллельно в вузе началась административная работа. Ректор, которому приближалось уже 60 лет, был озабочен поиском преемника и предложил мне стать в 2000 году первым проректором. Я согласился. Отец Георгий благословил. Два года отработал первым проректором. Незаменимый был опыт. А потом я отпросился на 3 месяца для завершения докторской диссертации. Ректор был очень достойным человеком, но на меня разобиделся, что ли (он был кандидатом наук). Он болел в то время, у него тоже была онкология. Я-то думал, что меня всерьёз рассматривают в качестве преемника, и это важно, чтобы во главе вуза был остепенённый человек. Но он это воспринял как возможное посягательство на своё место. Как эти вещи были связаны, я до сих пор не понимаю.

Докторскую диссертацию я защитил очень быстро. До защиты, в 2001 году, я написал книгу по средневековой Коломне. Она получила две премии: малую золотую медаль РАН для молодых учёных и Макариевскую премию. Это обеспечило довольно благоприятную защиту. Валентин Лаврентьевич, конечно, меня поддержал. Но вернуться обратно на должность не удалось. Пока я находился в отпуске, там нашлась пронырливая женщина, которая заняла этот пост и очаровала ректора. Понятно, что это была банальная борьба за власть, за возможное наследство. Но в итоге я вернулся в свой вуз простым профессором. В то же время от митр. Ювеналия (Пояркова) поступило предложение поработать в Коломенской духовной семинарии, читать курс по истории России. Мы с ним познакомились в 1996 году. Надо сказать, что он всегда ко мне относился с большой симпатией, всегда поддерживал. А потом рассказал, что в трудные для меня времена за меня молился. Я проработал два года преподавателем Коломенской духовной семинарии. Узнал семинарский круг изнутри. Это тоже был интересный опыт. Я ещё больше стал ценить то, что делает о. Георгий. Хотя студенты там все были живые. А отцам, которые учились на заочном отделении и приезжали сдавать сессию, я задал вопрос: «Пройдет 10 лет, восстановят все храмы, позолотят. Что будем дальше делать?» Этот вопрос поверг их в шок: «Мы хозяйственными делами сейчас занимаемся».

В 2003 году скончался ректор Борис Дмитриевич Корешков. Я его тоже считаю одним из своих учителей. Он был очень опытным администратором. У него был лозунг по жизни: «Делай, что должно, и будь, что будет». И ещё была присловица важная. У нас невозможно соблюдать все законы в России. Он всё время говорил, когда что-нибудь такое делал: «Дальше Сибири не сошлют».

В 2004 году объявили выборы ректора, и у нас началась мафиозная борьба. Женщина, которая меня вытеснила с должности проректора, заручилась поддержкой абсолютно всех. Ко мне домой приходили с угрозами избить меня, детей и жену. К одному из кандидатов в ректоры приставили даже охрану. Из Москвы чудная фигура приехала принимать участие в выборах. Прошёл первый раунд. Все думают, что всё закончилось, банкет уже был приготовлен в столовой в честь её победы. А этот москвич – тёмная лошадка, который был связан с какими-то тёмными кругами, во время подачи документов «стянул» один документ, а потом обвинил комиссию, что документы украли, и подал в суд. И вот вся конференция по выборам собралась в актовом зале. Всё уже готово, чтобы отпраздновать, и вдруг приходит судебный исполнитель и зачитывает решение суда об отмене выборов.

К нам приехал ревизор. Немая сцена.

Пришлось всё заново начинать. А тут народ начал соображать, что расклады пошли не те. Через 2 месяца голосование прошло в два раунда. Первый раунд мы с этой женщиной закончили с равным количеством голосов. Но было ещё три кандидата. И было понятно, что те, которые проголосовали за них, за неё не проголосуют. Во втором туре все их голоса перешли ко мне. Вот так я стал ректором.

Наверное, неожиданно для себя?

Я думал, что всё проиграно, но бывают чудеса на свете. Потом митр. Ювеналий мне рассказывал, что они очень сильно молились за меня. Это было 19 мая 2004 года. Так началась моя работа ректором, и я отдал ей 15 лет. Мы создали региональный университет. У нас появились экономический, юридический и другие факультеты. Обычно за это осуждают, но мы приглашали московскую профессору, чтобы она работала 2–3 года. У нас не было профанации, и моя совесть тут чиста. Коломна – это исторический центр юго-востока Подмосковья, сектора Московской области с полуторамиллионным населением. На неё ориентируются. Специалисты, которых мы берём на обучение, никуда не уедут и будут работать на местах, где они нужны.

В то время я был самым молодым ректором России. В следующем году после избрания мне присвоили звание «Ректор года». В общем, деятельность была продуктивной.

Какие задачи Вы ставили?

Подтянуть провинциальный вуз к хорошим стандартам. Чтобы мы занимались не имитацией, а работой, образованием. То есть тем, чем должны заниматься, и серьёзно относились к делу. Вот это было самое главное наряду с развитием вуза, его инфраструктурой и материально-технической базой. Это комплексные вещи, потому что они многоплановые. Я, кстати говоря, никогда не уходил с работы, пока не заканчивал приём людей. У меня всегда было очень много народа. Приходили советоваться, решать вопросы. В итоге, когда закончился мой контракт спустя 15 лет, то руководитель Рособрнадзора сказал, что в Коломне у Мазурова один из самых «белых» вузов России. В смысле чистых, прозрачных, налаженных.

В 2011 году у нас были очередные выборы в Мособлдуму. Местная элита собралась в «Единой России», это понятно. У нас в Коломне очень достойный мэр тогда был, Шувалов Валерий Иванович. Он 27 лет управлял городом. Его все уважают. Он ко мне обратился, сказал, что ему нужен в Мособлдуму молодой человек. А депутатом в то время был последний секретарь горкома партии советского периода. Шувалов сказал, что ему бы хотелось, чтобы он перестал быть депутатом. А я уже к этому моменту заработал авторитет в городе. Согласился попробовать, тем более что мэр обещал поддержку. Меня раззадорило и то, что придётся бороться с коммунистами. Итог был такой, что я обыграл его на выборах. Это был, конечно, страшный конфуз, он в итоге прошёл по спискам и остался заместителем председателя Мособлдумы, будучи побеждённым в выборах. Очень переживал по этому поводу. Я 10 лет отработал в Мособлдуме, до 2021 года, в Комитете по вопросам образования, культуры и туризма. Я профессионально хорошо знал все уровни образования: и высшее, и среднее, потому что мы готовили учителей. Меня там очень ценили как профессионала. Первый созыв я отработал, во втором созыве меня сделали заместителем председателя Комитета, потому что документы надо смотреть очень внимательно. Прислушивались к моим отзывам. Я сразу поставил условие, что работаю на общественных началах.

Был ещё один прагматичный момент – возможность лоббизма. Областное министерство является учредителем вуза, и есть возможность влиять на его развитие через административный ресурс. Я был единственным среди руководителей депутатом. Депутат областной думы равен по рангу министру областного правительства. Поэтому мне удалось добыть на развитие вуза порядка 40 миллионов рублей за 10 лет. Это был один из мотивов, который заставлял меня быть депутатом. Ведь это предполагает огромную потерю времени. Надо было вставать полпятого утра два раза в неделю, ехать в Москву на Проспект Мира, потом возвращаться по дороге в пробках. Это, конечно, очень сильно выматывало. Но плоды были. Мы поставили хоккейную площадку, закупили автобусы, модернизировали классы, реконструировали массу помещений. Сейчас в моём вузе одна из лучших библиотек с хранением. Раньше там пол проваливался, были постоянные затопления, разрастался грибок. А сейчас стоят огромные архивные стеллажи, работают два функциональных зала, студенческий и преподавательский, зал для публичных мероприятий. Я горжусь, что была сделана библиотека.

Я всегда был как бы «белой вороной» и среди ректорского корпуса, и в Московской областной думе. Парадокс заключался в том, что меня ценили за то, что, будучи «белой вороной», я был профессионалом. Хотя, конечно, там было очень сложно. Это большое испытание для человека.

Работа в таких структурах способствует объективации взгляда и отношения к людям. Начинаешь смотреть на человека как на объект. Как вам удалось уберечься от этого в такой высокой позиции?

Я всегда был как бы «белой вороной» и среди ректорского корпуса, и в Московской областной думе. Был членом Союза ректоров с момента избрания и сейчас им остаюсь. Среди ректоров есть откровенные дельцы. Есть те, кто пришёл лоббировать свои интересы, есть выдвиженцы. Парадокс заключался в том, что меня ценили за то, что, будучи «белой вороной», я был профессионалом. А как без них? Хотя, конечно, там было очень сложно. Это большое испытание для человека. У политика нет друзей, нет привязанностей, нет ничего, есть только интересы, которые он продвигает. Поэтому все остальные люди становятся пешками. Всё очень цинично.

Это может быть серьёзным искушением для внутренней жизни человека, для духовной жизни.

Именно духовная жизнь мне и помогала: сначала у нас была молитвенная группа, потом мы вошли в братство. В 2008 году в Коломне образовалась община. В неё вошли игумен Димитрий (Рябцев), моя супруга, а я туда не вошёл. Решил понаблюдать за их жизнью со стороны. В 2010 году община раскололась, часть коломенских братьев и сестёр вошли в Свято-Георгиевское братство. Туда же вошла наша группа. С того момента я находился в братстве, и это очень сильно поддерживало. Это давало воздух, которым можно было дышать. Происходило очищение от всего того, что было на работе. Она была очень тяжёлая в энергетическом плане. Приходилось час-полтора восстанавливаться после каждой поездки в Москву, бесконечных совещаний и т. д. Духовно поддерживало регулярное причастие. Больше того, неоднократно происходили такие вещи: сидишь на совещании, и вдруг тебя пробивает, как будто тебя кто-то ведёт свыше. И понимаешь, что это Бог сделал то, что произошло. Были случаи явлений, дающих понимание, что происходящее имеет особый смысл и связано с большими вещами.

Редакция сердечно благодарит семью Мазуровых за предоставленные фотографии

Кифа № 5 (309), май 2024 года