К столетию высылки из России её интеллектуальной элиты в 1922 году Свято-Филаретовский институт совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына, РГПУ им. А.И. Герцена, КПЦ «Покровский остров» открыли выставку «Философский пароход: семь пассажиров».

Семь пассажиров – это философы Николай Лосский, Николай Бердяев, Семён Франк, Иван Ильин, Фёдор Степун, протоиерей Сергий Булгаков и социолог Питирим Сорокин.

Среди экспертов проекта декан философского факультета МГУ кандидат философских наук Алексей Козырев, литературовед Ирина Роднянская, декан богословского факультета СФИ Давид Гзгзян, заведующий кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ Константин Антонов, основатель СФИ священник Георгий Кочетков, старший научный сотрудник Института философии РАН Александр Цыганков, научный сотрудник Инновационного центра Нишского университета Ромило Александр Кнежевич, профессор кафедры русской философии и культуры СПбГУ Игорь Евлампиев. Через свидетельства широкого круга экспертов – тех, кто сегодня издаёт, изучает и развивает наследие изгнанников, устроители выставки постарались показать современное значение их вклада в мировую культуру, помочь прикоснуться посетителям экспозиции к их уникальной судьбе и вступить в диалог с мыслью тех, кого большевики выслали из страны сто лет назад под угрозой расстрела. Отдельные свидетельства экспертов представлены на стендах, а полностью интервью с ними опубликованы на онлайн-лэндинге philoship.ru. Помимо учёных и философов, о значении русского наследия для западной культуры свидетельствуют люди церкви и деятели искусства.

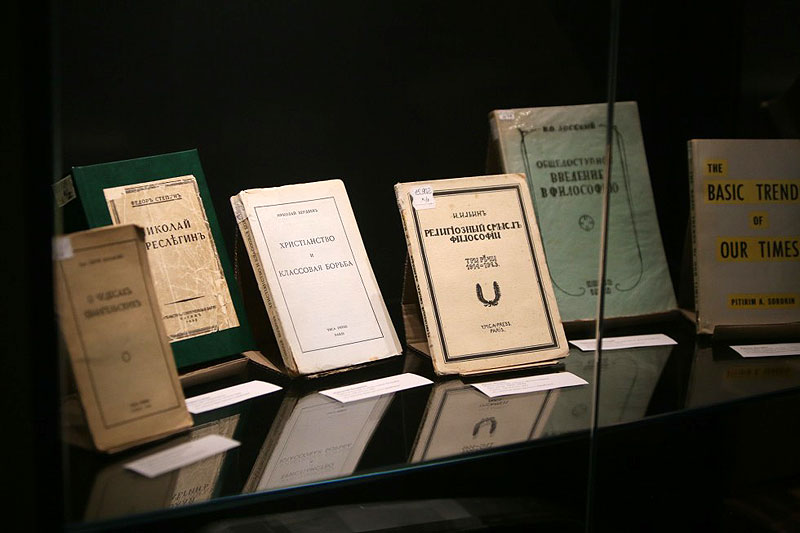

Открытие прошло в двух городах – в Москве и в Санкт-Петербурге и в целом выставка задумана как передвижная. В московской экспозиции представлены редкие зарубежные издания и автографы из собрания Дома русского зарубежья и частной коллекции Виктора Щедрина. В Петербурге выставка дополнена книгами авторов из запасов Фундаментальной библиотеки Герценовского университета, старинными предметами и фотографиями.

Москва

«Вот семь имён, они выбраны и случайно, и не случайно, – отметил на открытии выставки декан философского факультета МГУ Алексей Павлович Козырев. – Забавно, что двое из них – Степун и Сорокин – пассажиры не пароходов, а поездов, хотя в метафорическом смысле они, конечно, тоже “философский пароход”.

Я хотел бы вспомнить, как они уезжали. На пароходе они сочиняли речь, которую должны были сказать по прибытии в Германию русским эмигрантам. Поручили это, кажется, Ильину – и он репетировал, готовился. Но когда они прибыли в Штеттин, никаких эмигрантов не было – их встретили немцы. Они прибыли в Берлин – их встретили немцы, очень ласково, гостеприимно: разместили, предоставили жильё. А ведь что они хотели сказать в этой речи: вот вы эмигранты, а мы не эмигранты, мы не отрывались от своей страны, мы не считаем себя чужими своей стране – нас выслали сюда поневоле, мы не хотели сюда уезжать. Это удивительное свойство этих людей, которые, даже пребывая в изгнании, духом своим оставались со своей страной. Вспомним военные дневники Булгакова, которые он написал в 1942–1944 годах. Вспомним Бердяева, как он болел о победе Красной армии, советской армии. Это были люди, которые центр своего сердца, своего духа оставляли на своей родине».

«Нельзя сказать, что столетие “философского парохода” сейчас не освещается, но зачастую что-то недоговаривают и какие-то нотки бывают фальшивыми, – отметил ректор СФИ доктор исторических наук Алексей Борисович Мазуров. – Эта операция, конечно, была продолжением гражданской войны в ином плане. Это была циничная борьба большевиков за власть. Подобного рода репрессиям была подвергнута прежде всего университетская профессура. Борьба шла за молодёжь, за то, что будет передаваться молодому поколению и какие семена будут посеяны».

«Ленин, предложивший заменить расстрел высылкой, лично занимался подготовкой этой кампании вместе с Троцким, Дзержинским и другими и придавал ей огромное значение, потому что боялся потерять власть, – напомнил директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына кандидат исторических наук Виктор Александрович Москвин. – Русская интеллектуальная элита не принимала большевизм как таковой, а влияние этих людей было огромным. Большевики почувствовали угрозу для своей власти, и был нанесён продуманный, тщательно спланированный удар».

Нельзя не отметить, что это изгнание не только сохранило жизни выдающимся русским учёным, богословам и мыслителям, но и сделало их творчество известным во всём мире.

«В этом доме я не раз слышал слова Никиты Алексеевича Струве, что он благодарен Ленину только за то, что тот сохранил жизнь Бердяеву, Булгакову и многим другим выдающимся представителям русской науки. Помнится, в Ливнах, на родине отца Сергия Булгакова, Никита Алексеевич говорил, что отец Сергий для православия столь же значим, как Фома Аквинский для католицизма. И подобное можно сказать о многих из тех, чьи имена представлены на этой выставке», – добавил Виктор Москвин.

«Те, кто был вынужден уехать “философским пароходом” во время этой кампании, конечно, стоят особняком, и их ни в коем случае не нужно целиком ассоциировать с эмиграцией, – подчеркнул первый проректор СФИ Дмитрий Сергеевич Гасак. – Были эмигранты, а были изгнанники. Меня снова поразили процитированные здесь на одном из столбов слова Троцкого, сказанные им американскому журналисту: “Вы должны оценить нашу предусмотрительную гуманность”. Те, кто знает, что за этими словами стоит, – и последующую историю, и тот исторический момент, когда они были сказаны, и то, в связи с чем были высланы эти деятели русской культуры, понимают меру цинизма этих слов. Конечно, о гуманизме советской власти говорить не приходится ни в коем случае и никогда. И слова Никиты Алексеевича Струве о благодарности Ленину – это не благодарность “советскому гуманизму”, а скорее пророческое свидетельство сродни словам Бердяева, который говорил, что готов взять ответственность и за Ленина. Мне хотелось бы отметить именно их ответственность за русскую культуру, за Россию, за то пространство – и историческое, и географическое, и национальное, и культурное, – в котором Бог им дал родиться, жить и действовать. То, что они сделали, – это настоящий подвиг. И для нас нынешних, для всех, кто хоть в какой-то мере считает себя русским и отвечает за Россию, за землю и за народ, их пример является указующим путь. Другое дело, что в нынешней ситуации свои трудности, и нам тоже предстоит искать путь, внутренне преемственный тому, который они тогда нашли».

Петербург

Юлия Валентиновна Балакшина, председатель Свято-Петровского малого православного братства: Мне, как представителю тех людей и институций, которые готовили эту выставку – Центра изучения русской классики при кафедре русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена и Свято-Филаретовского института – хотелось бы сказать несколько слов о её концепции. В первую очередь эта выставка адресована молодому поколению. Те люди, которые много лет занимаются изучением творчества Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, П.А. Сорокина, может быть, не откроют здесь для себя чего-то принципиально нового. Наша задача заключалась в другом: нам хотелось засвидетельствовать, что творчество этих людей, их наследие нужно и важно людям сегодня. И поэтому в основу этой экспозиции положены свидетельства людей, которые сегодня изучают наследие философов, социологов, богословов, судьба которых дала название нашей выставке, высказывания тех, кто сегодня их мысли считает своими, их развивает и продолжает.

Идея выставки родилась около года назад. Мы выбрали для представления только семь имён, хотя, конечно, все мы знаем и помним, что высланных из страны сто лет назад было гораздо больше. На «философских пароходах» из страны было выслано по разным данным от 230 до 270 человек.

Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, директор фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Фёдоровны РГПУ им. Герцена: Наша библиотека выбрана как место проведения выставки, наверное, не случайно. Миссия любой библиотеки, прежде всего, хранить информацию. Но сохранением информации занимаются и архивы, и музеи. Библиотека же, в отличие от названных организаций, активно предлагает ознакомление со всем тем, что накоплено человечеством. Каждое поколение будет осмысливать события по-своему. Но цепь этих событий, отражённых в источниках информации, мы с вами как раз и увидим в собраниях библиотек. И в таких как наша фундаментальная библиотека Герценовского университета – особенно. Я не буду сейчас рассказывать о библиотеке подробно. Единожды побывав в ней, вы обязательно сюда вернётесь! И уже ближе познакомитесь с теми богатствами, которые мы предоставляем читателям. А сегодня мы просто рады видеть всех на открытии этой, как я уже слышала по отзывам тех, кто пришёл, грандиозной выставки!

Алексей Алексеевич Грякалов, профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ имени Герцена: От имени участников конференции «Философия образования и педагогическое наследие русской эмиграции», в рамках которой проходит выставка, приветствую тех, кто здесь собрался. Хочу напомнить слова о том, что в библиотеках всегда сохраняется несуетная мудрость. Здесь в прекрасном собрании есть и книги, написанные учёными нашего университета, радостно видеть, когда за столами сидят люди и их читают. Непосредственно предстаёт теплота сплачивающей тайны – выставка соединяет разные времена и поколения. Тем более что Иван Иванович Лапшин и Николай Онуфриевич Лосский преподавали в Женском императорском педагогическом институте, где теперь находится Институт философии человека Университета, – это диалогическое соединение поднимается над временем. Ноосфера, о которой писал Владимир Иванович Вернадский, соединяет людей. Сердечная благодарность организаторам выставки.

Ольга Владимировна Евдокимова, доктор филологических наук, руководитель Центра по изучению наследия русской классики: аксиологические основы и культурные традиции, созданного на филологическом факультете РГПУ имени Герцена: Всем известна особая связь русской классической литературы и русской религиозной философии. Николай Александрович Бердяев просто называл себя сыном Достоевского. Семён Франк говорил о том, что началом и условием русской религиозной философии была русская классика, потому что в ней есть совершенно оригинальные глубокие мыслящие умы. Так что у русской классики и русской философии единое пространство творчества. И для русской классики существенно, что она в этом пространстве творчества, то есть в работах русских религиозных философов, продолжает своё сотворчество как нигде. Многое в этом со-творении стоит изучать. Для меня, например, чрезвычайно любопытна проблема сущности познания, которая связана с трудами Семёна Франка. Его «Непостижимое онтологическое введение в философию религии» не только завершает путь его собственного философского развития, но и итожит многое из того, что свойственно русской классике. Я прочту из этого труда один прекрасный фрагмент, имеющий отношение и к тому, о чём я говорила, и к сегодняшней выставке. «Но в максимальной мере эта единственность меня самого выявляется в моём бытии с Тем, Кто по самому существу Своему есть Единственный и вместе с тем для каждого есть особый, иной, “только мой”, – несказанный для других в том образе, каким и в каком Он открывается мне. Моё бытие-с-Богом есть – повторим ещё раз меткое слово Плотина – “бегство одинокого (единственного) к единственному”». Так вот, главная тенденция русской классической литературы как раз и состоит в том, чтобы совершать бесконечные усилия по освобождению той единственности, о которой идёт речь. И я считаю, что обращение к русской религиозной философии, а тем более в формате такой выставки, совершенно необходимо.

Марина Васильевна Ломоносова, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета, исследователь наследия Питирима Сорокина: Нужно сказать, что организаторы выполнили колоссальный труд по подготовке, собиранию материалов, по обработке формы, подачи этого материала. Герои этой выставки – как грани одного магического кристалла, который требует осмысления, который согревает всех светом любви, научной мысли и, наверное, в этом отношении Питирим Сорокин здесь уникальная фигура, которая связывает и объединяет многих героев этой выставки. Например, Ивана Лапшина он включил в исследовательскую группу по сбору материалов для фундаментального научного труда «Социальная и культурная динамика», тем самым оказал ему серьёзную финансовую поддержку в сложное время. Фёдор Степун, внимательно изучив книгу Питирима Сорокина «Социология революции», дал ей свою оценку, вскоре став своеобразным «соперником» Сорокина по «историософии русской революции» в эмиграции.

Если говорить о том времени, в котором мы сегодня живём, то Питирим Сорокин актуален как никогда. Это человек, который заложил теории социальной динамики и социальной мобильности, стал пионером таких важных отраслевых направлений в социологии как социология революции, социология войны, социология науки. По большому счёту, это социолог кризисного времени и времени социальных катастроф, но он показал и выход из этого кризиса: это философия любви и философия альтруизма. Наследие Питирима Сорокина, несмотря на то, что его цитируют очень часто и активно, недостаточно изучено, поэтому те студенты, которые к нему обратятся, обогатят и себя, и наше российское общество ценным знанием, весьма актуальным и полезным в наше время.

Ю.В. Балакшина: Мы вспоминаем сегодня научное, философское, богословское и духовное наследие этих людей, но для самих этих людей то, что с ними произошло ровно 100 лет назад, было огромной личной трагедией. Они были оторваны от родины, и родины этой они больше никогда не увидели. И, может быть, чтобы мы могли хотя бы отчасти прикоснуться к тому, что с ними происходило, я прочитаю финал знаменитого текста отца Сергия Булгакова, хорошо знакомого и очень дорогого для многих из нас – «Моя родина». «Родина – святыня для всякого и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я эту долгую жизнь и внемлю завещанию, и всё яснее она раскрывается мне, как первозданная улыбка Софии Божественной, которой она позвала, приласкав меня как младенца, и тихим, тихим шёпотом сказала мне своё имя. Но ложные обманные следы для меня гасли вместе с видимыми красотами, и душа прозревала вечное и нездешнее. И теперь, на дороге иной и новой жизни, я возвращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю её Имя. Узнать его значит перейти в другой мир. Не увидеть мне Ливны в этой жизни»…

Священник Георгий Кочетков, духовный попечитель Преображенского братства: Я очень рад тому, что открываются такие выставки. Да и вообще с 2017 года, со столетия начала трагических событий вековой давности, открылась какая-то новая страница в нашей истории. Я бы назвал её «временем памяти».

И вот, сейчас настало время отметить столетие «философского парохода». Это тоже память о прошлом, но уже в лице тех достойнейших людей, которых мы вспоминаем сегодня. Они – наша гордость! Это то, что мы можем подарить миру, т. е. людям разных культур, разных национальностей и вер, подарить не просто в прошлом, а, может быть, ещё и в будущем. При этом нам всем важно не забыть и о настоящем, потому что всё, о чём писали те семь человек, которым посвящена выставка, сейчас очень актуально.

Нам нужно, конечно, приложить некоторое усилие для того, чтобы на достаточной глубине это разглядеть, расслышать и понять. Потому что базируясь на том, что было, с помощью тех мыслителей, тех деятелей нашей страны, нашего народа, которых мы вспоминаем, мы сами уже должны, решая современные проблемы, сказать своё слово на будущее. Новое слово и в гуманитарной культуре, и в социальных науках, и, может быть, в каких-то иных научных направлениях.

Среди нас очень много талантливых людей, но беда наша в том, что мы часто не можем эти таланты как следует раскрыть и как следует показать. Мы часто буквально ходим по золоту. Наше наследие – оно как золото, но мы часто этого не замечаем и не ценим. И вот эта выставка, хотя и небольшая, но насыщенная разными смыслами, ведёт нас хоть и по узкому, но очень верному пути возрождения памяти о нашем наследии в прошлом, настоящем и будущем.

Во вступительной и московской части материала использована новость с сайта Свято-Филаретовского института, автор Софья Андросенко

В петербургской части материала использованы выступления на открытии выставки

Фото: Александр Волков, Екатерина Бим, Людмила Багрянская