Из материалов встречи священнослужителей и мирян «Община верных. Возможна ли она сегодня?». Окончание1

Марина Анатольевна Наумова (Введенское малое православное братство, Москва): У нас недавно была в общине встреча, на которой мы говорили о принципах жизни новомучеников и исповедников, пытались понять, на чём прежде всего зиждилась их духовная жизнь, их верность Богу. И вспомнили сщмч. Владимира Амбарцумова, который как-то сказал, что проходя через все испытания в своей жизни – сомнения, гонения – он понял, что ему необходимо сохранить верность тем людям, которых ему дал Господь. Он писал, что во всех самых сложных обстоятельствах, когда казалось, что мир рушится, его поддерживала эта верность.

Ольга Валентиновна Кузнецова (Свято-Павловское малое православное братство, Электросталь): На мой взгляд, община отличается от стандартного современного прихода своим постоянным составом. Приход ты можешь выбрать – ты можешь пойти туда, можешь пойти сюда, переехал в другое место и приход сменил. Вот пример из нашего Подмосковья: один замечательный священник собирал вокруг себя общину. Его перевели, и за ним поехало человека 2–3 – и всё, все остальные остались на старом месте. С общиной всё немного по-другому. Мне здесь вспоминается о. Сергий (Савельев) со своей общиной. Они оказались в рассеянии, но сохранили единство жизни и молитвы, и расстояние здесь никакой решающей роли не сыграло. На мой взгляд, это принципиальное отличие именно общины. Она ни территорией не определяется, ни настроениями, ни тем, нравится мне этот брат или сестра или не нравится. Она определяется чем-то иным. Между «двумя или тремя» образуются живые связи, которые ничем внешним не обусловлены. Они рождаются изнутри, как это происходит – отчасти тайна. Это отдельная история, как община растёт, укрепляется. Но если добиваться этого качества – общину нельзя выбрать, её Господь тебе дает, и ты этот дар принимаешь или не принимаешь.

О.Р.: Всё-таки есть какой-то момент выбора, узнавания и, наверное, принятия решения о верности. Есть какой-то определённый срок, когда ты вживаешься в общину. Из неё есть возможность выйти, свобода-то существует. Только в свободе любовь и возможна. Более того, там, где свобода в массиве нашей церковной структуры умаляется, там очень иссякают и любовь, и реальные отношения. Человек становится функцией. А человек не должен быть рабом, не должен быть функцией. Он не может быть несвободен. Только в свободе у него может родиться какое-то внутреннее решение о верности отношениям с другими членами общины. Мне кажется, что это чудо. Поэтому и можно сказать, что это таинство – таинство любви, таинство общения.

Священномученик Владимир Амбарцумов как-то сказал, что проходя через все испытания в своей жизни – сомнения, гонения – он понял, что ему необходимо сохранить верность тем людям, которых ему дал Господь. Он писал, что во всех самых сложных обстоятельствах, когда казалось, что мир рушится, его поддерживала эта верность.

М.А. Наумова: Мы друг другу не просто те, кто случайным образом встретился на дороге жизни. Для меня важно то, что я озвучила, – верность тем, кого дал Господь. А это значит, что я с этими людьми встретился не по каким-то моим симпатиям или общим интересам. Меня с ними Господь свёл. Кто-то из них может быть мне не очень симпатичен, не очень близок душевно, но если мне его дал Господь, значит, Он хочет, чтобы мы с этим человеком обрели духовное общение, чему-то научились друг у друга, и, может быть, даже выросли в духовную общность: общину, братство.

О.А.: Я бы хотел немножко, может быть, внести в нашу встречу остроты, или разлада. Дело в том, что мне кажется практически невозможным построить общину, и я вам попытаюсь привести пример из Писания, почему это так. Всё-таки народ Божий изначально – это те люди, которые были объединены какой-то кровной связью. И эту кровную связь они чувствовали очень сильно, особенно когда находились далеко от своей земли и жили в диаспоре. Поэтому когда ап. Павел приезжает в Коринф (возьмём этот город за основу), он приезжает в конкретные семьи. В европейских русских приходах пишут замечательные книжки о том, как хорошо жить в общине, как все любят друг друга, детей растят в одной школе – и это всё связано и с тем, что, действительно, они находятся не в своей среде, они объединены какими-то моментами, связанными с поддержанием русского языка, русской культуры, если мы говорим о русских приходах. То же самое касается греческих приходов – за рубежом они очень сильные, потому что они говорят на греческом языке, учат греческие песенки, детей учат каким-то особым образом. И, действительно, связи крепче, жизнь общая, они действительно живут вместе. Когда мы читаем Новый завет, мы ведь тоже встречаемся с конкретными семьями: община в Коринфе – это что, сотня, двести человек, триста? Нет, каждая община – это 20 человек, 15, 10. Это всё-таки семья – семья, у которой есть друзья. Христианство формируется (особенно в диаспоре) на основе дружеской, семейной, и в этом и состоит община, потому что дом приглашает только тех, кто вхож в этот дом.

Сегодня мы живем в условиях реальности, где каждый сам по себе. Собрать в храме семью – в Исаакиевском соборе, Казанском соборе – как это вообще возможно? Нереально. И, конечно, люди живут сами по себе, особенно если в семье кто-то верующий, кто-то неверующий, и происходит разделение. А ведь жить вместе означает действительно разделять жизнь вместе. Но этот самый идеал практически невозможно воплотить. Можно философствовать, приводить определение Церкви из катехизиса свт. Филарета, ещё тысячу определений из уставных документов. Всё это прекрасно и замечательно, но всё равно всё будет ограничиваться службой, чаепитием после службы, ну, возможно, какими-то социальными мероприятиями. Это не плохо, это хорошо. Но где этот идеал? В коринфской общине, где Павел сломал столько копий, чтобы объяснить, что такое христианство, был идеал? Или в какой-то другой общине был – в эфесской, или римской, или фессалоникийской общине? Не было этого идеала. А может быть, вы скажете, что этот идеал был в иудейской общине? В принципе, вообще вся Библия посвящена тому, что люди не могли собраться друг с другом, что это всё полный разлад. Такое ощущение, что существует какой-то механизм, который, чем больше люди пытаются собраться, чуть ли не специально просто вводит людей в разлад. Поэтому у меня на этот счёт не очень позитивные мысли, если честно. Только потому, что я опираюсь на текст, на историю и на современность, которую вижу – что да, люди могут собраться, попить вместе чай, они могут петь песни, устроить праздник, помочь людям, в каком-то смысле, возможно, как община. Но какого-то определения общины и её идеала… Да, действительно, европейские общины показывают в некотором смысле идеал, но это и оправданно, потому что они живут в другой, чуждой, культуре, они поддерживают культуру, христианство им помогает её поддерживать, и получаются греческая, сербская, антиохийская, сирийская, африканская и так далее общины.

Собрать в храме семью – в Исаакиевском соборе, Казанском соборе – как это вообще возможно? Нереально. И, конечно, люди живут сами по себе, особенно если в семье кто-то верующий, кто-то неверующий, и происходит разделение. А ведь жить вместе означает действительно разделять жизнь вместе. Но этот самый идеал практически невозможно воплотить.

Иван Ребиндер: Я живу во Франции. На самом деле есть такое: люди объединяются вокруг идентичности – русской, сербской, греческой и т. д. И это действительно помогает приводить людей в церковь. С другой стороны, это тоже тупик, потому что вот я – следующее поколение, я считаю себя французом, и мне хорошо и в греческом приходе, и в русском приходе. Так что для молодых людей это больше не является поводом идти в церковь, может быть, им как раз кажется, что это касается только их родителей: «Если мы становимся французами и больше не являемся русскими или греками, то почему надо идти в церковь? Это же связано с той старой идентификацией». Это тоже проблема. По-моему, большая проблема и в том, что на одной и той же территории существуют разные юрисдикции: мы не свидетельствуем о единстве Церкви, потому что каждый идёт в свою национальную.

Хочу рассказать и о нашем опыте. У нас приход епархии Московского патриархата, но это, может быть, не имеет большого значения. Там всё по-французски, туда ходят и румыны, и греки, и французы, и на самом деле, по-моему, это хорошая модель для общения, потому что это маленький приход. Может быть, двадцать-тридцать человек ходят регулярно, и пятьдесят, если считать тех, кто приходит иногда. И в таких обстоятельствах, даже если не все одинаково часто ходят, и может быть, кто-то больше пожертвовал на церковь, а кто-то меньше, может быть, кто-то больше помог, построил, или регулярно что-то готовит, всё равно создаётся некая община.

О.N.: Мне кажется, говоря об общине, даже не стоит искать евангельских оснований, которые очевидны. Господь Сам говорит: «Где двое или трое собрались во имя Моё, там и Я посреди них». Это слово мы понимаем, но мне кажется, надо смотреть ещё глубже, на природу человека. Господь создал человека живущим в общении. И человек развивается, растёт в общении. Человек не может жить без общения. Это его базовая потребность, и она связана с общением на самом высоком уровне. Ведь общение может быть разноуровневым: можно вместе пить чай, можно собираться снег убирать вместе возле храма, а есть общение за Евхаристией, общение в самом высоком смысле слова. Первую главу книги «Евхаристия. Таинство Царства» отец Александр Шмеман так и называет: «Таинство собрания». То есть человек, который описывает Евхаристию, описывает богослужение, начинает с того, кто вообще на него собирается. И вот тут встаёт вопрос: возможна ли Евхаристия без собирания этой общины? Мне кажется, надо говорить не о приходе, потому что приход – это исключительно светское, юридическое понятие, а об общине – о том, что открывает нам наконец-то возможность понять суть происходящего в церкви.

Андрей Александрович Васенёв (Боголюбское малое православное братство, Тверь): У нас к сегодняшней теме заявлен ещё один вопрос: а почему вообще христианам нужно жить в общине? Где это написано? Каким догматом это установлено? Есть ли какой-то внутренний фундаментальный ответ на этот вопрос? Или, может быть, мы всё придумали?

О.P.: Очевидно же, что задачей Христа было формирование того круга людей, кем могла бы быть принята Его крестная любовь, кем могла быть принята Его жертва, Его Тело и Кровь, кем может быть вмещена любовь Отца, кто может Бога назвать Отцом. Христос созидает это пространство. Он хочет не просто дать какой-то список заповедей и учения, который надо просто передавать из поколения в поколение, Он хочет передать некий опыт, полноту этого опыта, этого общения, этой жизни. Понятно, есть и какие-то другие люди, которые верят в Иисуса Христа, но не входят в этот духовный круг, что-то в них ещё не свершилось, ещё не случилось.

Христос всё время связи наводил с учениками и между ними, и сколько же Он в это вкладывал! «Кто хочет быть между вами большим…», «Будьте как дети» – Он постоянно что-то такое говорил, постоянно их друг с другом соединял.

Он всё время связи наводил с учениками и между ними, и сколько же Он в это вкладывал! «Кто хочет быть между вами большим…», «Будьте как дети» – Он постоянно что-то такое говорил, постоянно их друг с другом соединял. Даже когда Иоанн и Иаков просят сесть по правую и левую сторону, Он, с одной стороны, их упрекает, но с другой стороны, и других упрекает, что они на них нападают, Он старается в эту любовь вложиться.

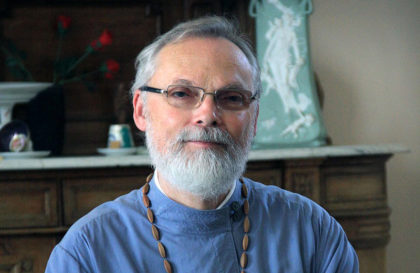

Священник Георгий Кочетков: Хочу добавить несколько слов насчёт необходимости пребывать в общине и совершенствоваться в ней. Те, кто хочет духовного совершенства, желают жития постнического, всё-таки не в горы залезают или в пещеры, а первоначально идут в монастыри. Монашество существует большей частью в виде монастырей, и там годами, десятилетиями люди обтёсываются под руководством духовника и настоятеля. И лишь потом иногда кого-то благословляют на отшельничество.

Те, кто хочет духовного совершенства, желают жития постнического, всё-таки не в горы залезают или в пещеры, а первоначально идут в монастыри. Монашество существует большей частью в виде монастырей, и там годами, десятилетиями люди обтёсываются под руководством духовника и настоятеля. И лишь потом иногда кого-то благословляют на отшельничество.

Мне кажется, существует разница между христианской жизнью в общине как прообразом такого монастыря и «христианским отшельничеством», когда человек, живущий в миру, один на кухне «молится, слушает радио “Радонеж”, постится» и т. д. Второй путь сложнее, на нём легче попасть в сети псевдоправославия, ложного богопочитания, чем на первом пути, когда ты приходишь в общину, всё обговариваешь, какие-то вопросы можешь обсудить, когда равный тебе человек или духовник спокойно наставит тебя, и ты встанешь на место. А когда человек один, он находится в опасности. Поэтому жизнь в общине – это действительно важный момент и в монашеской жизни, и в целом в жизни христианской.

Владимир Иванович Якунцев (Свято-Сергиевское малое православное братство, Москва): Мне видится, что община – это всё-таки какой-то церковный опыт, который можно обрести, а можно не обрести. Когда апостол Павел говорит о Церкви как о теле Христовом, это не просто метафора, это что-то подлинное и глубокое, это действительно какое-то новое творение, новая человеческая природа. И когда Иисус говорит, указывая на учеников: вот мой брат, и сестра, и матерь, кто-то может воспринять это просто метафорически. А кто-то метафорически это не воспринимает. И я вижу, что как раз за этими словами стоит опыт общины. Община – это не бригада, не цех, не кружок. Это родственники. Мы вспоминали наших российских мучеников и исповедников, а ведь они, в частности, св. прав. Алексий Мечёв, сщмч. Сергий Мечёв, архим. Сергий (Савельев) в ответ на вопрос: «Что такое община?» так и говорили: «Это родные». Мы же легко отличаем родных от неродных. У Мечёвых эти общины так и назывались – семьями. И там было возможно то, о чём отец Георгий сейчас говорил: взаимное пастырство. А ведь оно возможно только в условиях какого-то глубочайшего доверия. И это именно опыт, в который в нормальном случае человек должен быть как-то введён, приобщён к нему. Это великая потеря, если человек в церкви живёт, а у него нет родных во Христе – именно родных. И это то, что действительно очень сложно определить, но что при этом очень чётко чувствуется. Если Сергей Иосифович Фудель говорил, что Церковь есть тайна преодоления одиночества, то именно община исцеляет это одиночество. Нам нужно не только быть во Христе, нам ещё нужно с братьями и сёстрами быть во Христе в родных отношениях. И это удивительный дар, удивительный опыт, который очень важно взять за основу, не противопоставляя его другим.

А.А. Васенёв: К каждому тезису сегодня хочется задать тысячу вопросов. Как эта семья обретается, как семейные связи возникают, если раньше их не было, и что это значит? Всё это чрезвычайно интересно и чрезвычайно важно, потому что это помогает всякому христианину ответить на вопрос: кто я такой в Церкви? кто я такой пред Богом? кто я такой пред этими людьми? Иначе всё относительно, всё условно, всё разделено, всё может быть «юридически» описано. Но духовный опыт не всегда поддаётся такому простому описанию. И это не означает, что об этом не нужно размышлять, искать правильные слова. Мне кажется, наши семинары в огромной степени как раз на это и работают. Ведь мы, общаясь друг с другом, сталкиваемся с разным опытом, разным пониманием и желанием понять друг друга и находим нечто общее, важное для всех.

На правах ведущего хочу всех поблагодарить за участие в сегодняшнем семинаре. На мой взгляд, динамика этого обсуждения самая активная, «лихая», если сравнивать с предыдущими семинарами.

М.А. Наумова: Попали в тему, видимо. Дискуссия показывает, что тема горячая для церкви в настоящий момент.

————

1 Первая часть материала была опубликованы в «Кифе» № 4 (320), апрель 2025 года.