«Кифа» не раз в своих публикациях обращалась к теме истории. В дни столетия Русской катастрофы у нас каждый месяц выходил обзор событий 1917 года, а за следующие несколько лет мы вместе с читателями прошлись и по полям Гражданской войны, почти неизвестной сегодня для всех, кроме узких специалистов или энтузиастов Белого дела. В последние же два года мы старались погрузиться в историю рождения Преображенского братства.

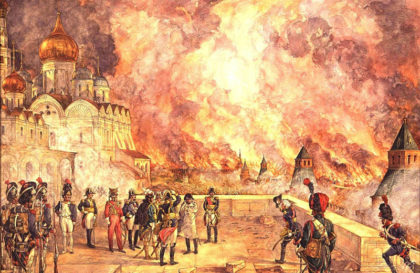

Всё это не могло не требовать и обращения к фундаментальному контексту, который собирал бы вместе все эти разрозненные, разновременные, но такие важные для нас кусочки мозаики. И сегодня мы хотели бы напомнить читателям, что такой контекст есть, и вдохновить тех, кого тронут небольшие приведённые нами фрагменты перечитать (или прочитать впервые) книгу, родившуюся чуть более ста лет назад из цикла лекций, прочитанных в годы Гражданской войны в голодной и разорённой Москве в созданной по инициативе Н.А. Бердяева Вольной академии духовной культуры. Академия просуществовала три года (1919–1922), пока не были насильственно высланы за границу или не эмигрировали самостоятельно почти все её лекторы. Лекции, семинары и доклады имели большой успех, в последний же год на них было необычайное скопление народа. «Была большая умственная жажда, потребность в свободной мысли. Впоследствии эту жажду и эту потребность, вероятно, удалось задавить. Но задавить вполне нельзя, и я уверен, что в России подземно продолжает существовать свободная мысль», – впоследствии писал Бердяев.

Мы планируем и дальше продолжать говорить об истории. И очень хотелось бы поставить этот разговор именно в тот контекст, который был задан всем нам сто лет назад.

Из книги Николая Александровича Бердяева «Смысл истории»

В «историческом» в подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность мира, а не внешнее только явление, внутренняя духовная сущность человека. «Историческое» глубоко онтологично по своему существу, а не феноменально. Оно внедряется в какую-то глубочайшую первооснову бытия, к которой оно нас приобщает и которую делает понятной. «Историческое» есть некоторое откровение о глубочайшей сущности мировой действительности; о мировой судьбе, о человеческой судьбе как центральной точке судьбы мировой…

Для того чтобы проникнуть в эту тайну «исторического», я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины моё, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую глубину. Самой глубине человеческого духа раскрывается присутствие какой-то исторической судьбы. Все исторические эпохи, начиная с самых первоначальных эпох и кончая самой вершиной истории, эпохой нынешней, – все есть моя историческая судьба, все есть моё. Здесь нужно идти по пути прямого противоположения тому пути, по которому идёт критическая разрушительная работа в отношении к историческому процессу, которая разобщает человека, человеческий дух и историю и делает их непонятными, враждебными, чуждыми друг для друга. Нужно идти обратным путём, нужно постигать весь исторический процесс не как чужое мне, не как такой процесс, против которого я восстаю, не как навязанное мне, не как давящее меня, порабощающее меня, против которого я восстаю и в своей деятельности, и в своём познании, – так можно идти только к зияющей пустоте и зияющей бездне, которая разверзается в истории и в самом человеке. Обратный же путь, по которому нужно идти и на котором можно построить истинную философию истории, есть путь глубокого тождества между моей исторической судьбой и судьбой человечества, так глубоко родной мне…

История, как величайшая духовная реальность, не есть данная нам эмпирия, голый фактический материал. В таком виде истории не существует и её опознать нельзя. История опознаётся через историческую память как некоторую духовную активность, как некоторое определённое духовное отношение к «историческому» в историческом познании, которое оказывается внутренно, духовно преображённым и одухотворённым. Только в процессе одухотворения и преображения в исторической памяти уясняется внутренняя связь, душа истории. Это так же верно для опознания души истории, как верно для опознания души человеческой, потому что личность человеческая, не связанная памятью в нечто единое, не даёт возможности опознать душу человеческую как некоторую реальность. Но историческая память, как способ опознания «исторического», неразрывно связана с историческим преданием, вне его не существует и исторической памяти. Отвлечённое пользование историческими документами никогда не даёт возможности опознать «историческое». Оно не приобщает к нему. Кроме работы над этими историческими памятниками, работы, конечно, очень важной и необходимой, нужна ещё и преемственность исторического предания, с которым связана историческая память. Только здесь завязывается какой-то узел в глубине, связывающей духовную судьбу человека и духовную судьбу истории…

Философия истории есть некоторое одухотворение и преображение исторического процесса. В известном смысле историческая память объявляет жесточайшую борьбу вечности с временем, и философия истории всегда свидетельствует о величайших победах вечности над временем и тлением. Она говорит о победе нетленности. Она есть памятник победы духа нетления над духом тления. Историческое познание и философия направлены, в сущности, не на эмпирическое, – они имеют своим объектом загробное существование. Подобно тому как есть загробный мир, когда говорят об индивидуальном существовании, точно так же, когда мы обращаемся к великому историческому прошлому, это есть обращение к потустороннему миру. Поэтому в исторической памяти, в обращении к прошлому, есть всегда какое-то совершенно особое чувство приобщения к другому миру, а не только к той эмпирической действительности, которая нас со всех сторон давит как кошмар и которую мы должны победить, чтобы подняться на какую-то новую высоту, к той исторической действительности, которая есть подлинное откровение иных миров.

* * *

Одна из самых интересных и глубоких мыслей Шеллинга – это мысль о том, что христианство в высшей степени исторично, что христианство есть откровение Бога в истории. Между христианством и историей существует связь, какой не существует ни в одной религии, ни в одной духовной силе мира. Христианство внесло исторический динамизм, исключительную силу исторического движения и создало возможность философии истории…

Однократность, неповторяемость и единичность, которую внесло в историческую действительность христианское сознание, связаны с тем, что для христианского сознания в центре мирового процесса и исторического процесса стоит некоторый факт, совершившийся однократно, единичный, неповторяемый, единственный, ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий, однажды бывший и не могущий повториться, факт исторический и вместе с тем и метафизический, т. е. раскрывающий глубины жизни, – факт явления Христа…

Христианство дало историю, дало идею истории тем, что оно впервые признало до конца, что вечное может иметь выход во временном; в христианском сознании вечное и временное пребывают нераздельно: вечное входит во временное, временное в вечное…

* * *

Только мифологема, которая понимает Божественную небесную жизнь как небесную историю, как драму любви и драму свободы, разыгрывающуюся между Богом и Его Другим, которого Бог любит и жаждет взаимности, только признание тоски Божьей даёт разгадку небесной истории и этим указывает внутренний путь к разгадке мировой и человеческой судьбы. Лишь такая свобода Бога и свобода человека, любовь Божья и любовь человеческая в их глубочайшем внутреннем трагическом соотношении, является опытным путём к постижению истоков всякой исторической судьбы, лишь в ней даётся её завязка…

Поистине, история – не только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу. Вся сложность исторического процесса заключается во взаимодействии и во внутреннем взаимодействии этих двух откровений, потому что история есть не только план откровения Божьего, но и ответное откровение самого человека, и поэтому история есть такая страшная, такая сложная трагедия…

Только потому мировой процесс есть страшная трагедия, только потому совершается кровавая история, только потому в центре истории стоит распятие, крест, на котором распят сам Сын Божий, только потому в центре стоит страдание Бога, что, поистине, Бог захотел свободы, что первоначальная мистерия мира, первоначальная драма мира есть мистерия и драма свободы в отношениях между Богом и Его Другим, тем, кого Бог любит и кем хочет быть любимым, и лишь в свободе – смысл этой любви. Эта первоначальная, рационально непостижимая, в своём первоисточнике совершенно иррациональная, ни на что не сводимая свобода, и есть разгадка трагедии мировой истории.