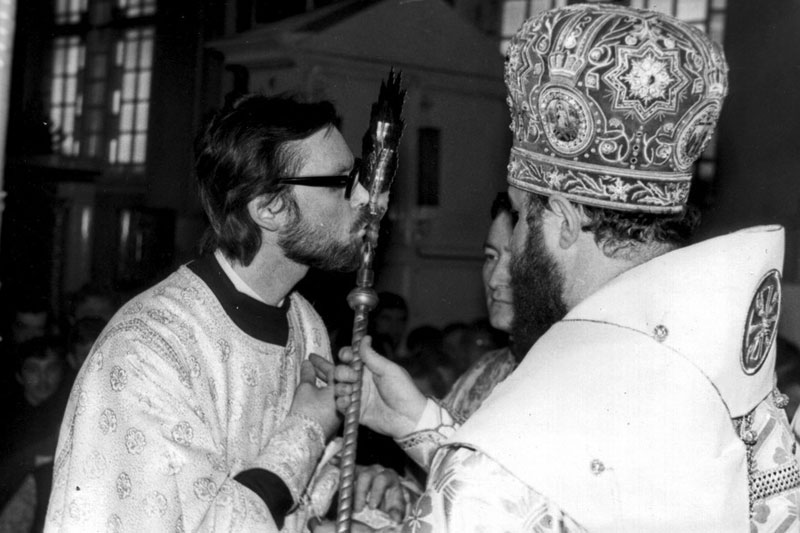

Интервью с духовным попечителем Преображенского братства священником Георгием Кочетковым

В 1960-е–70-е годы я в любой день был готов бросить учёбу в институте, в аспирантуре – где угодно – чтобы поступить в семинарию и в монастырь. Я искал этого именно ради служения всей жизнью и не воспринимал как профессию. Профессия – это профессия, а служение – это служение, это разные вещи. Мне просто нужно было стать священником и монахом, потому что по-другому, без принятия обета безбрачия, нельзя было в то время помыслить себе целостное служение Богу и церкви.

И впрямь, даже если ты хороший священник, но женатый человек, тебя легче вынудить пойти на принципиальные компромиссы, иначе твою семью оставят без куска хлеба – советская власть умела это делать. Уполномоченный по делам религий прямо предупреждал священников: «Пикнешь – заберу регистрацию. А без регистрации ты нигде служить не будешь и никакой епископ тебя не спасёт». Всё, значит, ты будешь без куска хлеба, и ещё – тебя нигде не примут на работу, а у тебя семья и куча детей, которые останутся нищими, голодными, холодными. И на священников это действовало. А как не подействовать? У него, действительно, семья, у него жена и дети, жена не может работать, потому что куча детей, куча детей хочет есть.

Получалось, что что-то делать для церкви, будучи в церкви, можно было только будучи священником. Это был реальный статус человека, который при всех ограничениях тем не менее что-то делал – чего-то не мог, а что-то мог. Но при этом нельзя было жениться. Эту жертву надо было принести с самого начала, потому что если ты женишься, то ты несвободный человек, ты на крючке у власти, у государства, а государство враждебно. Вот что хочешь, то и делай.

Так что с 1968 года, с 17 лет, я захотел быть монахом. Но уже к 1980 году, то есть через 12 лет, я понял, что монахом мне быть не надо. Надо быть просто целибатным священником, чтобы быть свободным и не быть под тем «механическим» послушанием, в рабском подчинении, которое пышным цветом цветёт в наших монастырях и во всей нашей церкви по отношению к монахам. С монахом что хочешь, то и делай, он должен подчиняться и почему-то считать, что в этом воля Божья. Так что уже во время учёбы в духовной академии я убедил ректора, архиепископа Кирилла, утвердить моё целибатное рукоположение, хотя он и уговаривал меня принять монашество.

То есть для Вас определяющим была именно свобода? А ведь будучи монахом, Вы могли бы в будущем стать архиереем, в своей епархии ввести катехизацию, русский язык богослужения…

Всё, что хочешь, но пока не встретишься в очередной раз с уполномоченным или представителем КГБ. Было понятно, что никакой свободы не имеет и архиерей.

Но ведь аскетическая традиция церкви, связанная в том числе и с послушанием, имеет большую ценность. Это ведь невозможно отрицать?

Именно поэтому мы обратились к опыту послушничества и в нашем Преображенском братстве. Этот опыт задумывался как попытка спасти подлинную аскетическую традицию Церкви, потому что она явно гибла, и с целью привести её в соответствие с духовными требованиями сегодняшнего дня.

Послушание, которое проявляет доверие к старшему, действительно заставляет человека задуматься – а всё ли он понимает, со всех ли сторон он смотрит на жизнь адекватно, – вот такое послушание оправдано. Оно не является слепым, это – послушание по доверию.

И как сегодня стоит вопрос о соотношении свободы и послушания, который в этой традиции ставился изначально? Всем известен хрестоматийный пример о том, как монах по послушанию сажал вверх корешками капусту – и это считается образцом послушания и смирения. Такое слепое послушание обычно объясняется тем, что послушник многого не знает, поэтому ему надо слушаться духовника и таким образом учиться слушаться Бога. Вопрос в том, где же свобода христианина – только ли в том, чтобы выбрать духовника, которому он доверяет, и решиться на послушание? Или всё же он отвечает и за то, что делает, в данном случае – за то, чтобы капуста выросла? Какой образ послушания можно считать более традиционным – слепое послушание или хоть с какой-то долей ответственности?

Это действительно хрестоматийный пример и хрестоматийный вопрос. Не случайно такие вопросы задают оглашаемые на втором и третьем этапе оглашения, и такие вопросы действительно важны для устроения самого фундамента духовной жизни. Он может быть поставлен по-разному. Например, так, как Вы поставили его, противопоставляя слепое послушание послушанию ответственному. Но можно и по-другому. Ведь тот самый хрестоматийный случай с высаживанием капусты корешками вверх имеет хорошее окончание: старец говорит, что нам не нужна капуста, нам нужно послушание. Вот когда не нужна капуста, а нужно послушание, то такое послушание, которое проявляет доверие к старшему, действительно заставляет человека задуматься – а всё ли он понимает, со всех ли сторон он смотрит на жизнь адекватно, – вот такое послушание оправдано. Оно не является слепым, это – послушание по доверию. Оно может быть, конечно, и слепым, но это другой случай. Слепое послушание – всегда неполноценное послушание, в любом случае, чем бы оно ни оправдывалось. Слепое послушание – это уже не совсем послушание, это скорее подчинение. Здесь не обязательно слышать того, кто тебе даёт послушание, здесь достаточно лишь исполнять, а это совсем другое дело. Ответственность возникает не тогда, когда человек всё понимает и сам за всё отвечает, а тогда, когда у него есть способность принимать и сохранять определённые рамки в жизни. Где нет рамок, там нет ответственности. Нужно доверие, нужны рамки, т. е. знание себе меры – вот это подлинное смирение. А когда есть смирение, знание себе меры, когда есть понимание своих рамок, своей ограниченности, тогда есть и ответственность. Ответственность может быть и в том случае, когда послушник сажает капусту корешками вверх, и тогда, когда он отказывается это делать, в зависимости от того, какие посылки были в начале этого опыта. И безответственным может быть послушание как в том, так и в другом случае. Так что здесь всё немного сложнее, чем кажется.

Беседовали Андрей Васенёв, Анастасия Наконечная

Кифа № 3 (319), март 2025 года