«Церковь не в брёвнах, а в рёбрах», – гласит русская пословица. Но именно верующих людей в поэзии, в том числе в андеграунде 1960–1980 гг., о котором пойдёт ниже речь, крайне мало. Живописания или оплакивания святых мест, цитирования молитв и Писания, размышлений о смерти – достаточно. А народа Божьего в общении мало.

Почему? Возможных ответов на вопрос много. Но в каждом ответе останется сам вопрос – уж больно тема непростая. Да и мифологии хватает.

Вспомним, к примеру, стихотворение Фёдора Тютчева «Эти бедные селенья», умилительные строки о родной земле, кою «в рабском виде Царь небесный исходил благословляя». Вот, казалось бы, Церковь в её реальном воплощении: всмотримся – и умилимся.

Виктор Кривулин, один из лидеров ленинградского культурного подполья, в стихотворении «Край долготерпенья» всматривается – и ужасается: «Эти вечные бараки/ этот выброшенный этнос/ на ветер но как балакирь/ исповедующий бедность».

Тютчев даже не задаётся вопросом, почему «эти бедные селения» бедны. И какова ответственность элиты, куда входит и он, за эту нищету. Дистанция между эстетическим созерцанием и действием огромна, непреодолима. Модель спасения – каждое сословие отвечает перед Богом за свою сферу деятельности – не срабатывает в конкретных условиях. Представления надо менять. Так получается по Кривулину.

Сражается с мифологией Дмитрий Бобышев: «Аршином не измерить. Но – безменом:/ противовес – исконнейшая Русь;/ чека – Урал; а на плече безмерном/ висит пространства лесопустный груз,/ морозной беспредельностью укутан…/ – Боишься ли Сибири-то? – Боюсь./ В мешок таёжный сунь любую смуту,/ и – нет говорунов. И – тишина,/ понятная в оттенках лишь якуту:/ – Однако молчаливая страна». Поэт ходит вокруг стихотворения «Умом Россию не понять». Он размышляет над проклятием страны в советское время, думает о казнях и ссылках. Отсюда аллюзия к строчкам Мандельштама: «Запихай меня лучше как шапку в рукав/ Жаркой шубы сибирских степей».

Умом Россию, конечно, не понять. Но это утверждение не обязательно ведёт нас в область мифа. Разве можно понять умом США, Францию, Китай? И аршином общим эти страны тоже не измерить. Дело вовсе не в иррациональности, а в тесных обстоятельствах, из которых народ долгое время не может найти нормальный выход. Здесь, в тексте, надежда Тютчева рифмуется с безнадёжностью самого Бобышева.

* * *

Церковь в культурном подполье обозначена пунктирно. Авторы не показывают жизнь общины, её будни и праздники, молитвенную практику и историю повседневности. Церковь выстраивается благодаря связке между мирянином и его духовным отцом. Поэты играют роль простых прихожан, которые устремляются к местам церковной сборки: едут к старцам и духовникам.

Вот Григорий Зобин рассказывает о последней общей встрече 5 августа 1990 года общины с о. Александром Менем: «Тихо идёт беседа/ Дерево, словно птица,/ Мягко стучит в окно». Но никакого «мы» не возникает. Поэт помнит только свои переживания, пишет только о них: «Вы удаляетесь в белой своей одежде.// Что нам осталось сказать друг другу? Вы всё ещё возле,/ И на зубах хрустит вечернего яблока мякоть».

Никакого «мы» не появляется и у Василия Филиппова, который собирается в очередную поездку в Псково-Печерский монастырь: «Будут новые лица,/ И отец Иоанн Крестьянкин будет креститься/ И меня причащать/ Опять и опять». Из этого монолога, между прочим, ясно, что старец наставлял своих духовных чад приобщаться не один раз в году.

А вот Наталья Черных едет к архимандриту Кириллу (Павлову) в Переделкино, сидит в знаменитой «крестильной»: «Мы ждали здесь, случается, часами/ Писали письма у зелёной двери,/ взволнованными пели голосами./ А он уже так редко выходил!/ Впрочем, как теперь, “отец Кирилл”./ На голову клал ручку правую, вот эту./ Мальчишкам раздавал конфеты./ Нам было странно и приятно, что мы паства./ Но был весёлый дух – дух братства».

Реальность, которую описывает Черных, вплетена в историю спасения, историю народа Божия. Смысл здесь живёт и в конкретистском жесте: «ручку правую, вот эту». И в ритмических поворотах, неотделимых от содержания. И даже в трюизме: «Хочу простить, и Бог меня простит». Но реальных людей всё равно не хватает.

И всё же, описывая свои встречи, авторы иногда о них говорят. К примеру, Юрий Кублановский, приехавший в действующую Почаевскую лавру, наблюдает: «Иноки споро пошли/ трапезовать у стола». Мы слышим речь: «монашек смертью близкою/ пугает, улыбаясь, нас».

Подробно рассказано о насельниках разве что в цикле Александра Величанского «Псково-Печерский монастырь в марте 1969 года». Настоятель о. Александр не глядит «полной глубиною глаз своих», а «щурится вполсилы». Автор обращает внимание на его усмешку: «он шутил над нашею мирскою/ дурью как родитель благодушный/ над ребячьей шалостью пошутит, не соря суровостью напрасно». Звонарь Алексей-заика «пред своею звонницей воскресной,/ как Давид пред скиниею, скачет». Певчий Питирим «пел в Александринке/ он при Александре/ III-м. Тенором он пел/ превысоким». Дьякон, «с коим снег мы вывозили», «засыпал, санями правя – так что/ раз уж чуть мы не перевернулись».

Величанский касается и духовной жизни. Он живёт вместе с двумя послушниками. Один «во храме станет так,/ чтоб отец заметил всяк». Другой «намеренно безлик», ночью «он легко и осторожно/ поднимается к распятью,/ молится почти безмолвно,/ но как дневные труды, словеса его упорны/ бескорыстны и тверды».

Не всегда духовными наставниками были люди в рясах. Порой ими оказывались миряне. Об одном из них, Н.Е. Пестове, написал стихи Александр Солодовников, входивший в организованный им кружок: «С тех пор, как узнал я его окно/ И вошёл в его кабинет,/ Глазам по-другому смотреть дано,/ Через стены чувствуя свет./ И стали моим открываться глазам,/ По разным местам, по разным углам/ Радости неожиданные,/ Превращенья невиданные».

Как мы видим, поэты активно встроены в дихотомию «мирянин – духовник». Они рассказывают о том, что им открывается, чему они становятся свидетелями. Иногда авторы проповедуют – самым неожиданным образом. Такая проповедь не обязательно звучит в лоб. Требуется определённая смекалка, чтобы обойти цензуру и постучать в сердце.

Её проявил Евгений Шешолин. В 1983 году молодой учитель географии и биологии опубликовал в комсомольской газете Пскова стихотворение «Весеннее»:

Хрупкими льдами упали недели, Рухнули шапки черёмух апреля, И распахнулась зелёная даль; Синее небо на землю спустилось, Тоненькой веточкой сердце забилось, – Осенью вспомнится, осенью – жаль. Снова порывистым криком грачиным Вычерчен город по веским причинам Общей с ожившей землёй суеты. Скоро на платье душистом и тонком Крошка-весна нарисует спросонку Редкие, крупные яблонь цветы. Ей даже мы удались, как растенья, – С еле заметным друг к другу движеньем.

После публикации разразился скандал. В связи с чем? Предлагаю читателям самим найти ответ. Дам только одну подсказку: акростих.

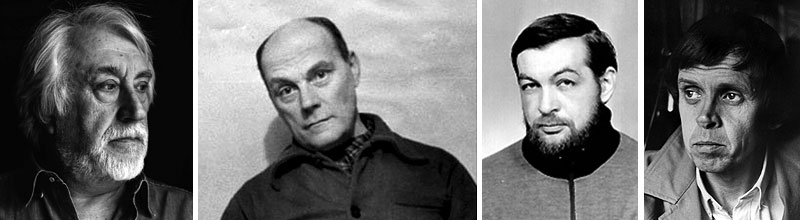

Борис Колымагин