На рубеже XIX–XX вв. в среде русского духовенства отчетливо оформляется мысль, что «общественная жизнь наша отошла от влияния (Церкви), устрояется и (обычно) течет, не справляясь с правдой Христовой и жизнью церковной; что созидающие силы общественной жизни сторонятся от Церкви, не находя в ней мужественного свидетельства о правде общественной жизни»1. В то же время в отечественной религиозно-философской мысли начинает оформляться идея «христианской (религиозной, церковной, православной) общественности». Так, Владимир Соловьев настаивал на том, что осуществление Царства Божьего – это богочеловеческий процесс, который зависит как от Бога, так и от творческих усилий человека. Он писал: «Духовное перерождение человечества не может произойти помимо самого человечества, не может быть только внешним фактом; оно есть дело, на нас возложенное, задача, которую мы должны разрешать»2. Эта задача и осознавалась как задача церковной общественности.

С.Н. Булгаков в статье «Церковь и культура» (1905) видит в «церковной общественности» реальную альтернативу социализму: «Только церковь может ставить себе и способна разрешать задачу, за которую берется социализм, задачу объединения и организации человечества… Если бы создалась, наконец, христианская, церковная общественность, то и социализм бы потерял свой мертвенный классовый характер»3.

Н.А. Бердяев на допросе в ВЧК перед высылкой из России объявляет себя сторонником христианской общественности: «Являюсь сторонником христианской общественности, основанной на христианской свободе и христианском равенстве».

Н.А. Бердяев на допросе в ВЧК перед высылкой из России объявляет себя сторонником христианской общественности как духовной и политической доктрины. Отвечая на вопрос о политических убеждениях, он говорит: «Являюсь сторонником христианской общественности, основанной на христианской свободе и христианском равенстве, которые не осуществлены ни одной партией, т. е. не согласен ни с буржуазным обществом, ни с коммунизмом»4.

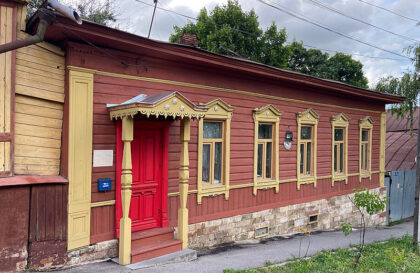

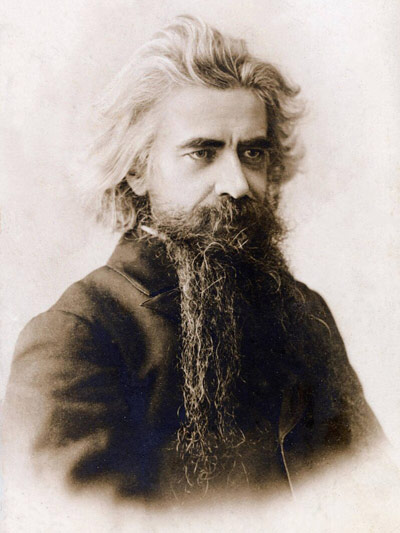

В трудах Н.Н. Неплюева выражение «христианская общественность» пока не выявлено, но христианским социальным проектом Неплюева можно назвать идею «Всероссийского братства». Н.Д. Игнатович отмечает, что об утверждении этого братства Николай Николаевич задумался уже в 1898 г., а в 1902 г. в составе 3-го тома собрания сочинений появилась работа «Всероссийское братство». После событий 1905 г. Неплюев предпринял попытку создания религиозной организации с соответствующим названием в Киеве, а затем в Петербурге.

Цель братства он видел в «объединении всех людей доброй воли, всех добрых сил» для «оздоровления души народной» и «стройной организации жизни на основе православия»5. Для тех, кто не был готов встать под знамена православия, предполагалась общественная организация, круг «добрых самарян», ощущающих стремление к добру, но не на основаниях веры.

Попытка Неплюева опереться не на уклад, не на традицию, а на личный выбор человека является ответом на вызовы эпохи модерна.

Программа Всероссийского братства включала в себя просветительскую деятельность, организацию дела воспитания, оказание нравственной поддержки и всяческое содействие членам братства. Каждый человек, причастный делу братства, по мысли Неплюева, должен был «научиться жить и чувствовать по-христиански, стройно организовывать свою жизнь и свои отношения по вере»6. Попытка Неплюева опереться не на уклад, не на традицию, а на личный выбор человека, как и в целом идея христианской общественности, которую мы можем определить как совокупные усилия христиан, направленные не на личное спасение, а на творческое устроение жизни народа, общества и государства на христианских началах, являются ответом на вызовы эпохи модерна.

Идея христианской общественности получила продолжение и развитие в русской эмиграции с той, однако, разницей, что возможности влияния христиан на жизнь народа и государства оказались весьма ограничены. В 1920-е годы в жизни такого движения, как РСХД, прозвучала идея «оцерковления культуры». Часть лидеров движения поставили во главу угла идею ответственности христиан за сохранение культурных ценностей, выработанных дореволюционной Россией, однако о. Сергий Булгаков ставил вопрос более широко, писал об ответственности церкви, а значит Движения, за мир и историю. Он поясняет, что есть два понимания мира: мир как небо и земля, как космос, который будет преображен, и мир, находящийся в болезни, – он будет спасен. Тонкая грань отделяет наше отношение к миру как Божьему созданию от отношения к миру, плененному грехом, пораженному червоточиной первородного греха. Тем не менее Булгаков призывает к положительной оценке мира, к радостному присутствию в нем. История, природа, социальная жизнь, наука принадлежат Христу. Христиане призваны, не покоряясь миру, не насилуя его, преображать мир, приобщать его к Богу, превращать его в Церковь. Это действие христиан Булгаков и называет оцерковлением жизни. В представлении Булгакова связь Церкви и мира продолжается до самого конца, пока длится история, пока остается пространство для творческого делания. «Царствие Божие, которое внутрь нас есть, есть и между нами, среди нас, в нашем человеческом общении, в истории, и здесь оно есть радостное и трагическое движение к новому торжественному входу Господню в Иерусалим… к Его пришествию в мир в парусии… Путь христианина есть несение креста за Христом. Таков же и путь истории»7.

Однако отношение христианства к миру и истории, излагаемое Булгаковым, скорее богословская идея, внутренняя позиция, которую он воспитывал в юных движенцах, чем конкретная программа реализации церковной общественности, как это было у Неплюева.

В советской и постсоветской России христианство не обладало тем потенциалом влияния, которое позволяло русским эмигрантам ставить вопрос об оцерковлении культуры и жизни. В эпоху гонений на церковь церковный опыт был вытеснен из церковных стен и стал частью светской гуманитарной культуры.

Однако помимо компенсаторных механизмов советской эпохи, когда в условиях гонений на церковь гуманитаристика оказалась прибежищем всего, что имело духовные основы, можно говорить и о более универсальных основах потенциального единства церковного и светского начал. Ю.А. Левада, В.Л. Глазычев, О.И. Генисаретский, по словам духовного попечителя Преображенского братства священника Георгия Кочеткова, стремились познать правду и истину, но изнутри традиции своего времени, искали путь к красоте, правде, истине, целостной жизни, к соответствующему действию, то есть решали по сути христианские задачи.

Христианская общественность не может адекватно осуществить себя в современности, не понимая и не изучая меняющийся мир, основы существования общества, государства, культуры. Специфика постконстантиновского периода заключается в том, что церкви нельзя и невозможно отворачиваться от общественных проблем. Уже в середине 1970-х годов отцом Георгием Кочетковым были сформулированы планы первоочередного действия и в церкви, и в обществе. Уже тогда созрели основные тезисы будущего форума покаяния и возрождения «Имеющие надежду», которые тогда же обсуждались в группе учителей и друзей, были представлены протопресвитеру Виталию Боровому.

Поэтому основанное в 1990 году Преображенское братство, более позднее по времени явление, осознало свою ответственность не только за церковь, но и за общество, хотя масштабы этой деятельности серьезно менялись. Первоочередные задачи были связаны с возрождением церкви и всех служений в ней. Но с начала 2000-х гг. проводились церковно-общественные конференции, темы которых сегодня помогают вспомнить нерв общественной жизни тех лет: «Память и беспамятство в церкви и обществе» (2000), «Личность в Церкви и обществе» (2001), «Вера – диалог – общение» (2003-2004), «О мирном и непримиримом противостоянии злу в церкви и обществе» (2005), «Христианская соборность и общественная солидарность» (2007) и т. д. Мы говорили и о пустоте, и о преодолении ненавистной розни мира сего, и о людях свободного действия.

В 2006 году был всерьез поставлен вопрос о необходимости не только церковного, но и общественного покаяния. Поводом послужила паломническая поездка отца Георгия по Волге с новопросвещенными и ряд проповедей, сказанных им на могиле Н.И. Вавилова и у памятников жертв советских репрессий, а затем изданных в виде отдельной брошюры «Мы ещё не достигли того, что должно быть на нашей земле…». Брошюра несколько раз переиздавалась, что собрало идеи и силы. Так возникло особое направление деятельности Преображенского братства, которое называлось Церковно-общественные инициативы.

Особым рубежом в развитии церковной общественности стал 2017 год, когда, с одной стороны, была инициирована Акция национального покаяния, с другой стороны, прошла конференция «Духовные итоги революции в России», на итоговом круглом столе которой были сформулированы и публично предъявлены тезисы национального покаяния и возрождения. Окончательные формулировки появились через несколько лет после конференции.

Преображенское братство осуществляет свою деятельность вне политики, понимаемой как борьба за власть и свои привилегии, но осознаёт свою ответственность за церковь, общество и страну, народ и его историю. Это проявляется в четырёх основных сферах:

• борьба за возрождение человека, церкви, народа и общества;

• собирание всех живых сил в церкви, народе и обществе;

• свидетельство о жизни и мире словом правды и истины;

• призыв к национальному и церковному покаянию, прежде всего собственным примером, словом и делом.

Братство стремится явить христианский образ отношений как внутри церкви, так и внутри общества и его институтов, включая семью и государство. Для этого члены Братства призваны трезвенно разбираться в общественной ситуации: уметь отличать факты от мифов и пропаганды, не выносить поспешных суждений и решений, «не играть в чужие игры» и т. п.

Подводя итоги, попробуем определить, в чем идея и практика воплощения церковной общественности сохранила неизменность в конце XIX и начале XXI века, а в чем претерпела изменения.

И эпоха модерна, и эпоха постмодерна предполагает обращенность церкви к миру, к истории, к обществу, народу и культуре. Эта обращенность возможна в случае, когда христианские силы объединены между собой на братских началах, через которые выявлена природа церкви как совершенно особого исторического, но и метаисторического института. Сходными остаются и формы взаимодействия и влияния: призыв к покаянию, прозвучавший ещё у Неплюева, просвещение, создание площадок для диалога, воспитание созидательных сил добра, поддержка людей свободного действия.

Однако в начале XXI века всё реже ставится вопрос о возможности воцерковления государства, деятельного вхождения христиан в сферу политики; на смену идеи церковной общественности приходит идея христианской народности, поскольку в силу ряда исторических катаклизмов общественные силы в России оказываются распылены и дезорганизованы. И церковь, по крайней мере в лице Преображенского братства, впервые ставит задачи нациестроительства, возрождения русского народа как народа.

Юлия Балакшина (Санкт-Петербург)

————

1 О необходимости перемен в русском церковном управлении : Мнение группы столичных священников // Церковный вестник. 1905. № 11. 17 марта.

2 Соловьев В.С. О причинах упадка средневекового миросозерцания // Он же. Соч. : В 2 т. Т. 2. Москва: Мысль. С. 345.

3 С. Булгаков. «Два града». Т.II. Москва, 1911. С. 307, 313.

4 Цит. по: Шенталинский Виталий. Философский пароход // Библиотека «Вехи» (http://www.vehi.net/berdyaev/vshental.

Html).

5 Христианская альтернатива революционным потрясениям в России: избранные сочинения 1904–1907 годов . Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. С. 250.

6 Христианская альтернатива революционным потрясениям в России. С. 46.

7 Булгаков Сергий, прот. Слова. Поучения. Беседы. Париж: YMCA-PRESS, 1987. С. 438, 439.