Фрагменты семинара «Миряне – это церковь?», прошедшего в декабре 2020 года

Из доклада Марины Анатольевны Наумовой: Я постараюсь сказать несколько слов, с одной стороны, о редукции термина «верные», с другой стороны, о том, как у нас появилось и закрепилось понятие «миряне».

В раннехристианской церкви понятие «верные» связано с качеством веры, молитвы и жизни. Если у мужей апостольских верными ещё продолжают называться все члены церкви, то с развитием института оглашения так начинают называть только крещёных в противоположность оглашаемым. Появляются два чина, два состояния: верные и оглашаемые. Однако уже с III–IV века понятие «верные», которое было сопряжено в ранней церкви с полноценным участием в общей жизни церковного собрания, с осуществлением всеобщего царственного и священнического служения, так же как и частных служений, которых в древней церкви было великое множество, и, конечно же, с правой верой, постепенно начинает редуцироваться фактически до одного лишь литургического статуса. Уже в III–IV веке верным называется прежде всего тот, кто может полноценно участвовать в таинствах. Об этой перемене писал протопресв. Николай Афанасьев. Он указывал, что из догматического богословия церкви постепенно фактически «вымывается» учение о царственном и священническом достоинстве верных, хотя литургическая мысль продолжает это учение всё-таки развивать. То, что этот термин в рассматриваемую эпоху в основном увязывается с литургическим служением, мы видим, в частности, и в текстах канонов. Вот, например, Девятое апостольское правило: «Верные, не пребывающие в церкви на молитве до конца и отвращающиеся от святого причащения, отлучаются». Из текста нескольких правил Анкирского собора (314 г.) можно уверенно заключить, что общение с церковью в одних только молитвах считалось несовершенным, и только те из кающихся, кто завершил срок покаяния, удостаивались «совершенного общения» – общения в причастии святых тайн. Шестой вселенский собор (680–681 гг.) говорит о светлой седмице «От святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новой, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе» (правило 66). Мы видим, что в основном понятие верные употребляется в связи с литургическим служением. Фактически нигде не говорится о качестве веры и жизни.

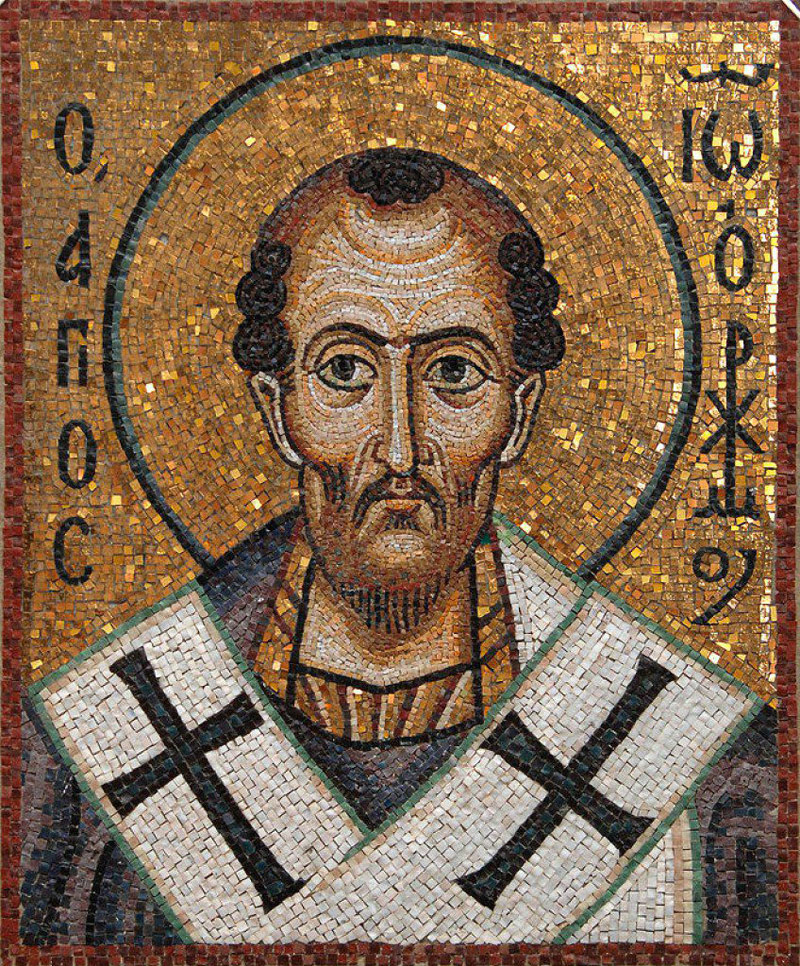

Одновременно уже в IV веке появляется термин «мирские» (κοσμικός или βιοτικός), хотя какое-то закрепление этой терминологии пока ещё отсутствует. Святитель Иоанн Златоуст в Беседах на послание к Ефесянам говорит: «Смотри, святыми называют даже тех, которые имеют жён и детей, слуг… Как сильно ныне ослабела ревность к добродетели, как много было добродетельных тогда, когда и мирские назывались святыми и верными!» Мы видим, что святыми и верными назывались, но уже не называются. В другом месте он же указывает, что христианину недостойно именовать себя житейским человеком, житейскими же заботами оправдывая своё нежелание духовно трудиться: «Никто пусть не говорит мне этих холодных и достойных всякого осуждения слов: я привязан к судилищу, занимаюсь делами общественными, упражняюсь в ремесле, имею жену, воспитываю детей, управляю домом, я человек мирской (βιοτικός); не моё дело читать Писания, но тех, которые отказались от мира, поселились на вершинах гор и ведут такую жизнь постоянно». В канонах тоже появляется термин «мирянин», именно κοσμικός, мирской человек, и он в основном связан со злоупотреблениями в вере и жизни. Мы находим упоминания о «блудниках мирянах», «предосудительном грехе, в котором участвуют миряне», пьянстве мирян и т. д. Поскольку эти же злоупотребления бывают и среди клириков, как мы видим из канонов, то различие между клириком и мирянином только в этом обозначении и в степени ответственности, суровости применяемого наказания.

* * *

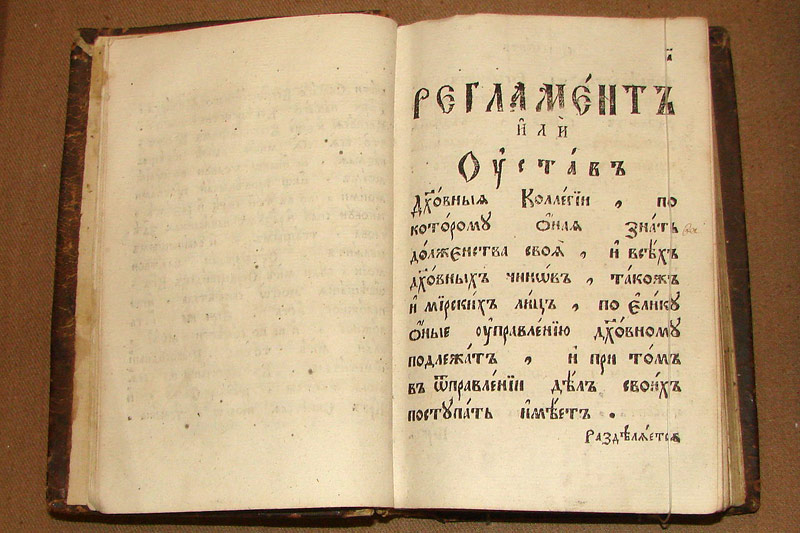

Если мы перенесёмся на тысячелетие вперёд, то в «Духовном регламенте» 1721 года мы уже находим попытку определить слово «мирянин» как церковный термин.

Вопрос: «Почему миряне нарицаются миряне, и в чём от чина духовнаго имеют разнствие?» Я привожу здесь часть ответа (в переводе):

«Слово мир в тройственном смысле употребляется:

1. Миром называется вся обитаемая вселенная, но не в этом смысле люди, служения церковного не имеющие, называются миряне; ибо и священнический чин в том же мире живёт.

2. Мир – это просто люди, как творение телесное, но разумное. И не по этому миру мирянами именуем тех, кто вне причта службы церковной. Потому что и священник, и причетник не захочет отречься называться мирянином в таком смысле…

3. Мир часто знаменует злобу человеческую и суету, как говорит апостол Иоанн в первом послании своём, в главе второй: “Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего”. И не от этого мира миряне называются; ибо Иоанн пишет ко всем христианам…

Скажешь: от какого из трёх вышеназванных смыслов слова «мир» миряне так называются?

Во втором смысле и священники, и не священники суть миряне, то есть люди. Но не священники называются просто мирянами, поскольку они являются не управителями и служителями определённого духовного учения, но слушателями. И уже нечто сказать надобно о мирянах, поелику надлежат они к духовному управлению».

То есть «миряне» – это те, кто является слушателями, учениками епископов и пресвитеров. И такое определение вполне соотносится с учением о посвящении, которое развивало тогда школьное догматическое богословие. В нём миряне являются непосвящёнными в противоположность посвящённым, которыми считались все принадлежащие к священству. По существу, это означало, что миряне являлись как бы пожизненными оглашаемыми 2-го этапа, «слушающими», которые при этом призывались хотя бы раз в год причащаться (об этом тоже говорится в «Духовном регламенте»).

Некоторые исследователи считают, что слово «мирянин» в смысле «принадлежащий миру» пришло к нам в Россию после петровских реформ из протестантской Германии и именно в это время оно становится церковным термином, являющимся по существу переводом немецкого слова weltlich, обозначающим принадлежность к миру.

* * *

Если говорить про современные церковные документы, прежде всего про Устав Русской православной церкви 2000 года, можно сказать, что термин «мирянин» употребляется в нём 8 раз, но определения этого понятия мы с вами нигде не найдём. Наряду с термином «миряне» употребляются понятия «лица православного исповедания», «православные христиане», «прихожане» и по существу мы видим некую размытость понятий, потому что они взаимозаменяемы и никто не понимает границ и содержания этих понятий. Можно лишь утверждать, что все они – и «миряне», и «лица православного вероисповедания», и «прихожане» – это те, кто не состоит в клире.

Есть ещё один документ, который был принят на Архиерейском совещании Русской православной церкви в 2015 году, – «Об участии верных в Евхаристии», где слово «верные» употреблялось в одном ряду с «верующими», «мирянами», «прихожанами», «православными христианами». Тут мы тоже видим, что никакого содержательного наполнения эти понятия как будто бы не имеют и также являются взаимозаменяемыми и входят в общее наименование тех, кто не входит в клир.

Здесь, может быть, имеет смысл сказать о двух фигурах: канонисте Николае Петровиче Аксакове, чью линию впоследствии, на мой взгляд, продолжил в своём богословии протопресвитер Николай Афанасьев. Оба они пытались выявить положительное содержание термина «мирянин», используя его как взаимозаменяемое понятие к терминам «верный» или «лаик». Согласно экклезиологии, которую развивал Аксаков, церковь есть общество рукоположенных и освящённых, среди которых обязательно имеются рукоположенные к особому, специальному служению в ней, но нет не рукоположенных. И первое таинство, которое поставляет на служение члена церкви, лаика, это крещение. Он пишет: «Крещение, купно сопровождающее его рукоположение миропомазанием, творит члена церкви, лаика». Для него мирянин – верный или лаик, и это определённый чин или степень церковного служения, которая входит в состав церковной иерархии. Он писал: «Иерархия объемлет всю церковь, не рассекая её, ибо и мирянин как член церковный, хотя бы и самый меньший, входит в состав совокупной иерархии, представляет первую степень последовательно восходящей лестницы». В своих исследованиях он ссылается, в том числе, на писания отцов и на церковные каноны. В частности, он считает, что Никейский собор различает клириков и состоящих в чине мирян. И у отцов церкви мы тоже можем найти такие указания на существование чинов, или степеней церкви. Так, блаженный Иероним, например, писал, что в церкви 5 чинов или степеней – епископы, пресвитеры, дьяконы, верные и оглашаемые. Евсевий Кесарийский различает 3 чина, объединяя епископов, пресвитеров и дьяконов в один чин. Он писал: «Три чина церкви, предстоятели, верные и оглашенные». Мне очень близка мысль такого церковного писателя, как епископ Климент Александрийский. Он писал, что в церкви есть оглашающиеся, кающиеся и верные. И вот оглашаемые – это те, кто хочет жить христианской жизнью, а верные (куда, конечно, он причислял и клир) – это те, кто имеет силу для христианской жизни. То есть те, кто имеет не вид благочестия только, но и силу благочестия.

Вопрос о том, кто такие миряне, – это один из главных вопросов не только современной церкви, но и её будущего.

В заключение я хотела бы сказать, что в своё время протопресвитер Иоанн Мейендорф писал, что вопрос о том, кто такие миряне, – это один из главных вопросов не только современной церкви, но и её будущего. Потому что с решением этого вопроса связано решение многих серьёзных практических проблем и задач церкви, в том числе и миссионерской, социальной, волонтёрской, экономической и всякой иной деятельности. И то поле задач, которое сейчас стоит перед церковью, действительно невозможно решить без участия тех, кого называют мирянами. Очень важно, что и миряне хотят быть нужными церкви, хотят реализовать свои знания, умения, способности, дары, и с этой целью происходит их объединение. В ХХ веке и в Поместных православных церквах, и в Римской католической церкви возникали различного рода союзы и братства, объединявшие клириков и мирян. В таких братствах главным был дар духа и служение человека, а уже потом его чины, степени, должности.

Решение вопроса о мирянах во многом зависит в том числе и от того, как они будут именоваться, какова будет их идентификация в церкви. Так кто это такие – «миряне»? Надеюсь, наше обсуждение внесёт свой вклад в разрешение этой задачи.

Понятие «верный», по крайней мере изначально, до IV века, явно связывалось с неким положением человека в линии таинства просвещения, таинства приобщения его к полноте жизни с Богом. И это определялось не столько участием в богослужении и молитве, сколько верой и жизнью.

Максим Иванович Зельников: Марина Анатольевна сказала, что где-то в III–IV веках понятие «верные» начинает редуцироваться только до литургических критериев: кто может, а кто не может участвовать в литургии верных. Мне кажется, здесь очень важно обратить внимание на не столь заметную сторону этой классификации. Дело в том, что понятие «верный», по крайней мере изначально, до IV века, явно связывалось с неким положением человека в линии таинства просвещения, таинства приобщения его к полноте жизни с Богом. И это определялось не столько участием в богослужении и молитве, сколько верой и жизнью. Так что в нашей системе координат принципиально должно присутствовать ещё два измерения: вера и жизнь. В этом смысле мне кажется, что фундаментальным дефектом, который существенным образом привёл к возникновению понятия «миряне», является то, что где-то в IV веке произошло выпадение сферы жизни и (может быть, позже) сферы веры из определения понятия «верного». Поэтому первое, что надо сделать, – это всё-таки восстановить критерий, связанный с жизнью и с верой, а не только с таинствами.

О. М.: Очень часто мы можем слышать от христиан выражение: «Ну я же не святой». При этом «святой» в представлении многих означает человека, обладающего какой-то, простите за вульгаризм, волшебной силой. И проблема в том, что происходит просто онтологический разрыв: «Я этой волшебной силы не имею, а вот этот человек – мужчина или женщина (в нашей церкви чаще всего преподобный, причём средневекового периода) имеют вот такие волшебные силы». И получается – кто я такой? Я вообще не отсюда, я рядышком постою, прикоснусь ко гробу этого человека, или ещё к ручке или к столу и так далее. И таким образом человек автоматически сам себя вычёркивает из церковного контекста, считая, что церковь – она для этих «волшебных существ». Может быть, это связано с тем, о чём говорила Марина Анатольевна, с цитатой Климента Александрийского: есть те, кто желает жить по-христиански, и те, кто живёт по-христиански. Люди желающие, но не живущие, как бы защищаются термином «мирянин». Это очень безопасный термин. Я не святой, я не верный. Я не царственное священство. Это пугает. И когда мы людям объясняем, что священник называет их святыми на каждой литургии, возглашая «Святая – святым», у них шок. «Как Вы можете называть нас святыми? Мы же пришли только постоять, свечку поставить». Они пришли, они исповедуются, причащаются, но панически боятся этого термина – «святой».

Они боятся отказаться от термина «мирянин», потому что он очень удобный. Это такой щит, который позволяет жить той жизнью, которой они живут, и не требовать от себя ничего, не воспринимать буквально слова Христа: «Будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный». Это для тех, кто на камнях плавает, а не для меня.

Понятное дело, что мы работаем с давно крещёнными, но нужно хотя бы в начале, во время бесед перед крещением, начинать эти вещи оговаривать, да и вообще об этом с людьми говорить. Мы буквально два месяца в нашей приходской общине беседуем помимо всего прочего и об этих терминах. И знаете, по моим личным наблюдениям в разы уменьшилось употребление слова «мирянин» в том контексте, о котором я говорил. В разы. Честно говоря, рано ещё говорить, насколько это повлияло на христианскую жизнь, я пока не дерзаю такие исследования проводить, но верных это цепляет. Они начинают читать, они начинают рассуждать на эту тему. Это не просто слово, которым мы и себя, и друг друга называем. Это слово, которое влияет на нашу оценку себя в церкви. Я думаю, что если уж с чего-то начинать, то именно с этого.

О. В.: Я добавлю шутку. Термин «мирянин», конечно, нужен – в качестве ругательства. Есть люди, которые мирянами всё-таки являются. Они не являются верными. Это те, кто не живёт церковной жизнью реально, не общается друг с другом. Они не хотят знать друг друга, они никого не хотят знать. Они совершают какие-то тяжкие серьёзнейшие грехи и при этом причащаются, что приводит в шок священника. Такой человек рассчитывает на то, что над ним после исповеди прочитают разрешительную молитву, он пойдёт причастится, а потом по необходимости ещё раз «к бабке сходит», потому что помогает, и ещё раз исповедуется и причастится. Вот для таких людей, наверное, термин «миряне» нужно оставить. Потому что к ним органически не применимо понятие «верные». Они его отторгают, они его не принимают.

Если же говорить о втором вопросе нашей встречи – как человеку в этой системе ценностей возрасти от статуса мирянина к статусу верного, какая ответственность или какие обстоятельства жизни помогут ему обрести служение церковное, то каждый верный, безусловно, будет искать ответ на этот вопрос.

Да, не факт, что он найдёт сразу. Ему надо искать эту ответственность и молиться, чтобы Господь ему её дал. И если он будет искать, то он найдёт. В первую очередь это связано со служением слова.

Верный что может сделать? Ведь если ему Господь дал какое-то слово, то он может привести одного человека в церковь или двоих. Он может помочь им, он научится отвечать в церкви не только за себя, но и за кого-то ещё. Да, это очень страшно. Я когда предлагал своим людям, в которых я видел катехизаторов: «Давайте, вы будете катехизаторами». «Мы? Да Вы что? Мы ничего не знаем». «Всё что надо – вы знаете. Давайте потрудитесь». Люди боятся. Но потом, когда они получают этот опыт успешной ответственности за других в церкви, они становятся готовы к большему. Сначала одному человеку станешь крёстным, потом поможешь во время воцерковления, а потом ты уже сможешь сам катехизировать. А потом ты сможешь поступить в семинарию и стать пресвитером. А кто-то будет полы мыть. А кто-то будет ящики таскать. И это тоже будет его ответственность за церковь в меру сил. Мы не можем, наверное, чётко определить, что все должны делать то-то и то-то. Каждый в свою меру, наверное, должен сделать. Эту меру надо искать вместе, церковно, соборно, с одобрения старших, с произволения самого человека, с учётом того, что он может. По рукам ему не бить, дать ему попробовать то или иное. А чем заменить термин «миряне», словом ли «верные» или, может быть «братья и сестры» – я думаю, что здесь надо поэкспериментировать. Я знаю, что по России возникают общины, церковь же живёт, и рождается какой-то опыт, какая-то своя терминология вырабатывается. Я думаю, нам не следует сейчас стремиться к какой-то унификации – её никогда в церкви не было как некоего объединяющего принципа – а дать этому поразвиваться. И когда будет накоплено достаточно этого опыта, может быть, получится его как-то аккумулировать и найдётся что-то совершенно неожиданное.

Священник Георгий Кочетков: Я хочу напомнить ещё об одном. Всё-таки верные становятся верными тогда, когда они готовы стать верными. То есть их надо к этому готовить – через оглашение, через общинную, братскую жизнь. Тогда они будут готовы брать на себя ответственность. А это в Церкви возможно, когда есть поддержка, когда человек не чувствует себя совершенно одиноким. Одинокими бывают пророки, харизматики. Они часто одиноки, как и гении, но их обычно единицы, а в какой-то период их и вообще может не быть.

Очень важно, что полноценная жизнь верных в Церкви, их единство с Богом и друг со другом – это всё и есть та ответственность, которую люди должны чувствовать с самого начала, только входя в Церковь. Значит, мы снова возвращаемся к вопросу полноценного оглашения, основ общинной жизни, братской жизни.

У нас Церковь, как всем нам известно из Символа веры, святая. Но кто скажет персонально, что он святой или что кто-то другой – святой? Персонально святых нет. А все вместе, Церковь, всё-таки святая. И я бы сделал акцент на доверии к людям, чтобы они могли брать ответственность на себя и даже считали бы её за дар Божий, за своё служение Богу.

Но всё-таки на пустом месте, только из добрых пожеланий, это никак не получится. Должна быть действительно система церковной жизни, но какая-то другая система – другие взаимоотношения, другие ценности, чтобы церковь могла узнавать и признавать дары Божьи в людях. Сейчас этого нет. Голос Церкви не звучит, причём везде и всюду, не только у нас в православии, но и у католиков, и у протестантов.

Так вот, я хотел бы, чтобы мы подумали о такой ответственности верных: если ты человек, верный Богу и Церкви, то ты должен брать на себя ответственность за дело Божье, то есть за Церковь. За себя и немножко за других. Ну, кто-то немножко, кто-то побольше: это уж кому сколько дано и кто на какой ступени стоит (это совсем необязательно связано с иерархическими взаимоотношениями). Но очень важно, что полноценная жизнь верных в Церкви, их единство с Богом и друг со другом – это всё и есть та ответственность, которую люди должны чувствовать с самого начала, только входя в Церковь. Значит, мы снова возвращаемся к вопросу полноценного оглашения, основ общинной жизни, братской жизни, то есть к тому, о чём у нас не было повода сегодня говорить, но о чём всё-таки приходится вспоминать.