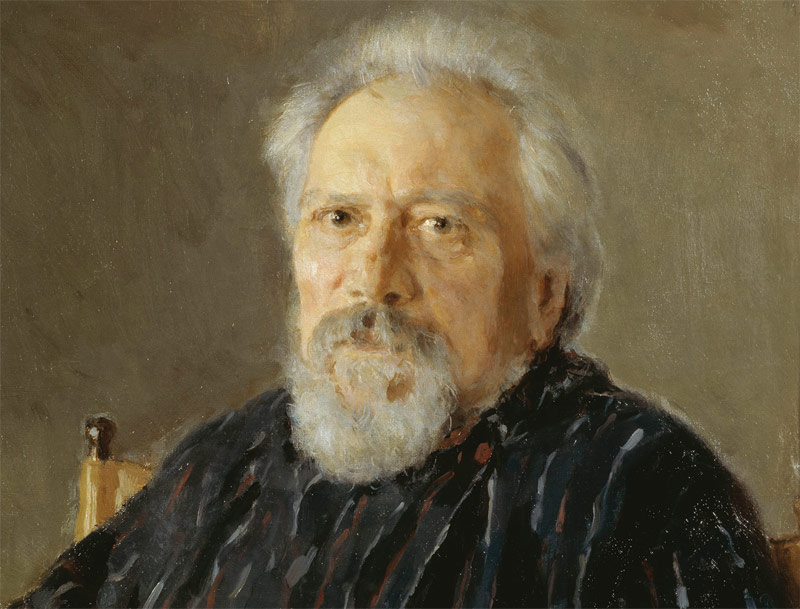

Интервью с Андреем Александровичем Теслей, кандидатом философских наук, научным руководителем Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград)

В конце XIX – начале XX века поиск нового образа святости, связанного прежде всего со служением, встречается нередко (достаточно вспомнить образы старца Зосимы и Алёши в «Братьях Карамазовых» или «Жатву духа» матери Марии (Скобцовой)). Иногда это так же, как у Лескова, связано с переосмыслением жанра житийной литературы. В чём в этом контексте Вы видите исключительность произведений Лескова?

Мне представляется важным подчеркнуть не столько исключительность Лескова, сколько его яркость. Образы праведности и размышления о них являются центральными на протяжении всего его творчества: нельзя сказать, что это лишь какой-то из эпизодов – нет, он и начинает «Овцебыком», и последние его рассказы – вновь о том же, как возможна праведность в мире и как она является в нём.

Но озабоченность темой праведности в целом характерна для русской литературы послепушкинской поры. Она во многом занята вопросом: как возможна праведная жизнь, как ты можешь жить как праведник, причём праведник в разном понимании – и в христианском, и в нехристианском. Ведь и «Что делать?» Чернышевского – это некое поучение о праведной жизни. Понятно, что фейербахианское, но тем не менее – Чернышевский учит отнюдь не тому, как жить «нормально», удобно, принимая мир таким, каков он есть. Ничего подобного! Он лишь стремится уверить, что праведная в его понимании, согласная с разумом и руководимая разумным эгоизмом жизнь – одновременно окажется и легко достижимой, и приятной, что праведный путь есть путь лёгкий – но пафос именно в обретении истинной жизни.

То есть это праведность, связанная с жертвенностью?

В том числе. Но главное – это всегда сопротивление существующему миру. Об этом очень хорошо говорит Георгий Федотов в «Святых Древней Руси». У него ведь там есть замечательное суждение о том, что одна из ошибок популярной литературы – это отождествление образа русской святости с реальной Россией и русским миром. А ведь образы святости как раз находятся в конфликте с миром, в том числе с русским миром, и праведность в этом смысле всегда неуютна и не принимаема миром. В контексте как христианской, так и нехристианской праведности это всегда вызов. И вопрос, который обращается к праведнику в этой ситуации, всегда о том, «почему он не может жить нормально». Отсюда, кстати говоря, зачастую и претензия к русской литературе: мол, она не учит «нормальной жизни», всё время смущает, беспокоит, вырывает из более или менее компромиссного существования.

Лесков делает это в высшей степени убедительно.

История часто преподносит примеры, когда даже святые, живущие в одно время, не узнают, а то и не признают друг друга, что уж говорить о талантливых писателях и святых. И всё-таки почему, как Вы думаете, Лесков не увидел святости св. прав. Иоанна Кронштадтского?

Я не вижу здесь проблемы, не вижу вопроса. Действительно, история святости демонстрирует нам и взаимонепонимание, и взаимоневидение. Один опыт делает тебя слепым или недостаточно зрячим в отношении другого.

Для Лескова, особенно для позднего Лескова, важен становится радикальный протестантский опыт. Кроме того, Лесков человек 1860-х годов. Его смущает чудесное, не укладывающееся в обычные рамки, то есть, другими словами, его понимание праведности очень часто близко именно к праведности ригоризма. Можно вспомнить хотя бы поздние «толстовские» рассказы Лескова, его очерки. Поэтому для него в Иоанне Кронштадтском воплощается большая доля того плохого, что он видит в историческом христианстве.

Мне кажется, что в этом нет беды, что всегда есть то многообразие, из-за которого, как нам известно из истории, разные типы святости не просто зачастую не видят или не чувствуют друг друга, но в некоторых случаях и едва ли не радикально отвергают друг друга.

Если вернуться к сквозной теме прошедшей сессии Русского университета, как бы Вы сформулировали сегодня представление об общерусской святыне?

Если говорить о русской святыне и русской святости, то она, на мой взгляд, характеризуется социальным аспектом. Русское понимание святости и святыни предполагает социальное делание и социальную заботу. Это едва ли не всегда род социального служения, и там, где его нет, там, как мне кажется, для русского понимания святости всегда существует некое подозрение: а всё ли в порядке?

Беседовала Анастасия Наконечная