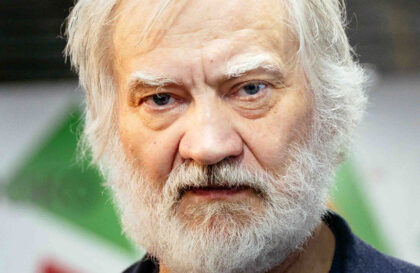

Интервью с Фёдором Александровичем Гайдой, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской православной церкви ПСТГУ

Александр Исаевич Солженицын в своё время сказал, что интеллигенции больше нет, есть образованщина. Что необходимо для возрождения традиции русской интеллигенции? Возможно ли и необходимо ли это в принципе?

Если обратиться к тексту статьи Солженицына «Образованщина», на самом деле видно, что он пытается как раз возобновить традицию. Он говорит о том, что интеллигенция важна и нужна для изменения страны. А для того, чтобы она могла страну изменить, ей нужно прежде всего самой измениться. В этой статье Солженицын осознанно продолжал тот пафос, который был заложен в «Вехах». И «образованщина» для него – это те, кто назывался интеллигенцией в поздние советские годы: некие служащие, которые обслуживают интересы советского государства.

Нужна ли сейчас интеллигенция? Смотря что мы будем под этим понимать. Если тех, кто возвращается в церковную ограду и служит ближнему, – да, конечно, нужна. И тогда получается, что каждый сознательный и ответственный член общества может быть назван интеллигентом. Чем больше у нас будет сознательных и ответственных людей, тем лучше. Если они хотят назвать себя интеллигенцией, пусть называют, проблем никаких нет.

Каких опасностей при этом стоит избегать?

Служение Богу, служение ближнему надо взращивать начиная с себя. Бесполезно призывать к этому других людей, если ты сам этого не делаешь. Изменить себя – это самое сложное, что может быть в мире. Очень часто люди, как известно, стараются изменить мир, не меняя себя. Ничего из этого не выйдет. Начинай с себя, тебе этой задачи хватит на всю жизнь. А вот традицию «высокой идейности» возрождать достаточно бессмысленно, потому что не за идею надо бороться. Я всё-таки сторонник того, что нормальное общество выстраивается только тогда, когда человек начинает ставить перед собой очень конкретные практические и в то же время правильные, хорошие, христианские задачи и старается их реализовать.

На Русском университете говорили о «святой русской литературе». Что прежде всего вспоминается Вам в связи с этим?

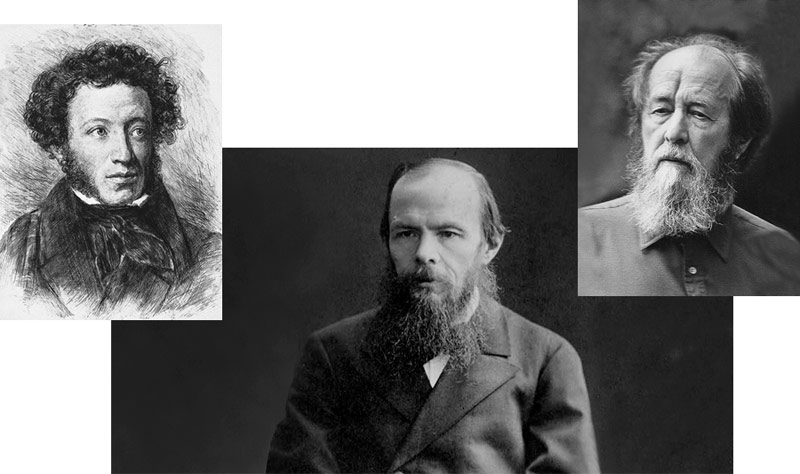

Конечно, сразу вспоминаются Пушкин и Достоевский. Я считаю, что у Пушкина есть очень много вещей, оставшихся в «сжатом» виде, которые Достоевский потом продолжил и развил. Один из примеров – пушкинская «Сцена из Фауста», колоссальная вещь. Из неё вырастает вся тема Ставрогина у Достоевского.

Русская литература, конечно, не вся святая. Она свята по какой-то сверхзадаче своей. Это не означает, что Пушкин святой, не означает, что Достоевский святой, но стремление к святости там явно присутствует. Это стремление может нас на что-то вдохновлять, и слава Богу.

Беседовала Мария Акинина