Краткий обзор событий Гражданской войны в Крыму в марте-ноябре 1920 года подготовила Александра Колымагина

Несколько лет, вплоть до января 2020 года, я каждые три месяца делала краткий обзор событий Гражданской войны по доступным сегодня мемуарам. Но теперь этих событий осталось уже не так много, и обзоры неизбежно будут совсем редкими, да и осталось их всего два.

Сегодня это несколько слов о том, что происходило в Крыму с мая по начало ноября 1920 года.

Последний обзор событий, происходивших на юге России в декабре 1919 – марте 1920 года1, заканчивался тем, что после Новороссийской катастрофы за белыми остался только Крым2.

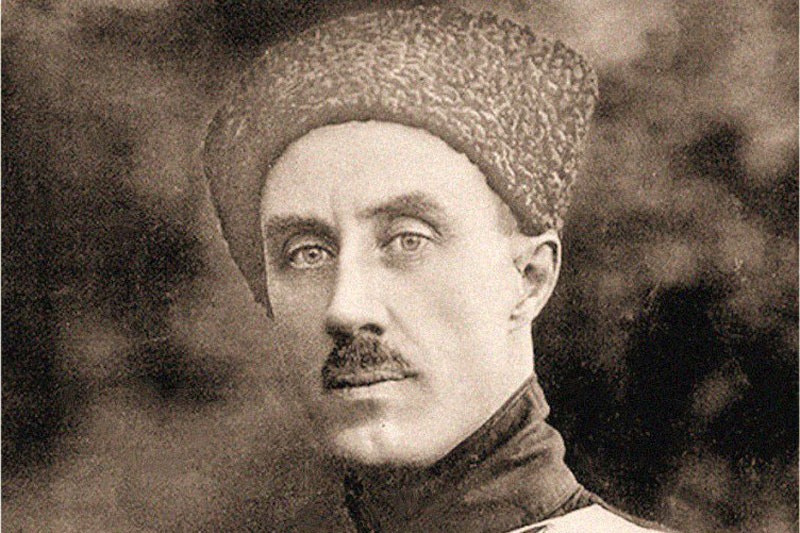

Пётр Николаевич Врангель приехал в Крым 22 марта. Маленький полуостров, крохотная часть неизмеримых просторов России, был заполнен беженцами и потерявшими боевой дух, подавленными и разочарованными сокрушительным поражением солдатами. В кармане Врангель вёз ультиматум английского правительства, считавшего дальнейшую борьбу белых безнадёжной и окончательно отказывавшего им в какой бы то ни было поддержке, кроме обсуждения правительством Англии с красными приемлемых условий капитуляции Добровольческой армии и казаков.

«В Крым переброшено было около двадцати пяти тысяч добровольцев и до десяти тысяч донцов. Последние прибыли без лошадей и без оружия. Даже большая часть винтовок была при посадке брошена… Добровольческие полки прибыли также в полном расстройстве. Конница без лошадей, все части без обозов, артиллерии и пулемётов. Люди были оборваны и озлоблены, в значительной степени вышли из повиновения начальников», – пишет в своих мемуарах Врангель. Перешеек удерживался силами небольшого, собранного из кусочков пятитысячного Крымского корпуса против почти вдвое превосходящих сил противника.

Не были готовы и пути возможного отступления. Командующий флотом на вопрос Врангеля о том, что готово на случай необходимой эвакуации, дал «безнадёжно неутешительный ответ»: тоннаж в портах Крыма достаточен, однако ни одно судно выйти в море не может. Нет угля и масла, нечем даже развести пары на буксирах, чтобы вывести суда на рейд.

В ответ на обращённую к нему просьбу большинства командиров возглавить армию Врангель ответил: «Я не вправе обещать победы, в настоящих условиях мы на победу рассчитывать не можем. Я могу обещать лишь одно: не склонить знамени перед врагом и, если нам суждено будет погибнуть, то сохранить честь русского знамени до конца». В тот же день 22 марта приказом главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России генерала Деникина новым главнокомандующим был назначен генерал Врангель.

В ближайшие месяцы положение на полуострове изменилось.

После нескольких победоносных наступлений – в апреле, июне, июле – была отвоёвана территория Северной Таврии, плодородные земли, по площади сопоставимые с Крымом. Армия, которая с конца апреля называлась просто Русской, вновь почувствовала себя способной не только сражаться, но и побеждать. Отступила и угроза голода.

Приказом от 29-го апреля освобождались от всяких наказаний и ограничений по службе все офицеры и солдаты Красной армии, если они сдались и перешли на сторону Русской армии – безразлично, до сражения или во время боёв.

Помощником Врангеля в восстановлении земского самоуправления и проведении в жизнь земельной реформы, делавшей собственниками земли в первую очередь тех, кто на ней работал, стал бывший министр земледелия, ближайший сотрудник П.А. Столыпина А.В. Кривошеин. Новый земельный закон вызывал горячее одобрение крестьян.

Однако сил у оставшейся Русской армии было критически мало. Отчасти из-за этого закончилась неудачей попытка высадиться на Кубань, где пылали многочисленные восстания казаков и можно было ожидать соединения с силами повстанцев: невозможно было снять достаточное количество войск с растянувшегося фронта, и, начавшись успешно, через две с половиной недели эта операция закончилась эвакуацией высадившихся частей через Тамань обратно, в Крым. Ближе к концу лета по всему фронту шли упорные сражения, особенно в районе плацдарма красных – Каховки.

Положение настолько изменилось, что у кого-то из белых воскресла надежда на то, что борьбу можно продолжить. Однако было очевидно, что в одиночку это делать невозможно. А общего фронта антибольшевистского сопротивления создать так и не удалось. Бывшие союзники России действовали по-разному: французы, помня жертвы русских, не один раз спасавшие французскую армию в годы Первой мировой войны, старались помочь, в том числе и дипломатически, признав правительство Врангеля; политика же англичан оставалась враждебной, и премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж «продолжал заигрывать с Советами».

В августе Врангель предпринял ряд попыток добиться согласованных действий польской и русской армий, создания общего связного фронта против большевиков. В середине сентября начальник польской военной миссии сообщил, что польское правительство изъявило согласие на формирование Русской армии, численностью до 80 000 человек, в пределах Польши. Зашла речь об объединении действий русских, украинских и польских войск для обеспечения наибольшего успеха (сложный вопрос о возможной самостоятельности этих частей Российской империи и о степени этой самостоятельности был отложен до более спокойных времён). Однако было уже поздно, слишком поздно! В конце сентября Польша под давлением англичан заключила перемирие с большевиками. Теперь практически все силы красных могли быть брошены на юг, против армий Врангеля. Уже в октябре они превосходили силы белых в 3–4 раза.

Теперь катастрофа оказалась неизбежной. Однако армия Врангеля решила не отступать без боя (это было общее решение), и весь октябрь шли упорные сражения, несмотря на немыслимую для этого времени погоду – 15–20-градусные морозы, на множество обмороженных и заболевших.

В ноябре началась погрузка на суда. Эвакуация была подготовлена заранее и очень тщательно. Уезжала Русская армия и русские люди, для которых жизнь под игом большевизма была немыслимой – 150 тысяч человек, небольшая часть тех нескольких миллионов русских людей, которые в эти годы оказались за границей. Уезжали те, кто несколько десятилетий будет жить «на чемоданах» и учить своих детей любви к России и стремлению служить ей.

И благодаря тому, что почти все они остались живы, мы даже сейчас, через несколько поколений, можем прикоснуться к этой памяти, к той России, которая здесь, внутри железного занавеса, была физически уничтожена и оболгана, вывернута наизнанку, а там, где ещё оставалась, смешана с неистребимой на сегодняшний день «советчиной».

Врангель исполнил своё обещание: побеждённая Русская армия не посрамила честь своего знамени. И это осталось посланием нам, ныне живущим, ищущим на опустевшей после страшной катастрофы земле возрождения народа и страны.

Фото с сайта историка С.В. Волкова и из сборника «Крым. Врангель. 1920 год»

————

1 Vae victis – горе побеждённым. «Кифа» № 257, январь 2020 г.

2 Обзор событий в Забайкалье и на Дальнем Востоке после Великого сибирского ледяного похода будет опубликован в следующих номерах.

Кифа № 11 (267), ноябрь 2020 года