Серию публикаций об истории Преображенского братства открывает интервью с духовным попечителем Преображенского братства священником Георгием Кочетковым

Принимаясь в IV веке за написание «Церковной истории», Евсевий Кесарийский вынужден был предупредить читателя: «Сразу, однако, прошу я у людей благожелательных снисхождения к своей работе… потому что не мог я найти никаких следов от людей, шедших до меня по той же дороге». К сожалению, и в гораздо более поздние времена мы порой начинаем слишком поздно спохватываться, что не знаем истории возникновения и развития тех или иных явлений церковной жизни. «Кифа» решила восполнить один из таких пробелов и с этого номера начать серию публикаций, посвящённых истории Преображенского братства. Так как поставить какую-то определённую точку на линии времени и сказать «вот, здесь оно и зародилось» оказалось довольно трудно, мы выбрали тот период, с которого прошло полвека: начало 1970-х годов.

Отец Георгий, группы, которые Вы начали собирать в старших классах школы и во время учёбы в институте, были, по сути дела, евангельскими группами?

Уточню. С конца 1960-х годов вплоть до конца 1980-х группа у меня была одна, хотя состав её менялся. Не сразу, но очень быстро, она превратилась в евангельскую группу.

А какой она была изначально?

Сначала у меня в 10-м классе была идея просто собираться вместе с теми, кто интересуется духовной жизнью, и читать какие-нибудь интересные статьи, например, из «Журнала Московской Патриархии»1, да и вообще из того, что я находил. Найти же тогда хоть что-то было почти невозможно, в храмах продавались только свечки, да ещё изредка, и то в самых главных храмах, например, в кафедральном патриаршем соборе2, крестики.

Я слышал, что если священник в те годы давал мирянину ЖМП, то ему за это могло попасть…

Конечно. Священники сидели тихо, потому что любой контакт с мирянами считался властями прежде всего религиозной пропагандой и, значит, виной священника. В каждом храме были тайные наблюдатели из исполкомов и других госорганов. Священники это знали. Что-то об этом знали и миряне, но думали, естественно, что это за ними смотрят и опасались идти в храм, опасались обращаться к священникам – всего опасались. А на самом деле, смотрели за священниками. И поэтому священники даже близко не подходили к прихожанам.

То есть к Вам эти журналы попадали не через священников?

Некоторые активные миряне, которые что-то могли по знакомству достать, просто делились со мной: на, пожалуйста, почитай.

Вашу группу объединял интерес к церковной истории?

Это ещё не была история, трудно сказать, что это было. Интересовало всё подряд, всё, что я мог найти. Но что я мог найти? Даже «Богословские труды»3 я найти ещё не мог. К началу учёбы в институте я смог найти календарь (выпускался ежегодно церковный календарь, и даже его было очень трудно обрести). А к собственно календарю там прилагались какие-то небольшие тексты, в основном молитвенные.

А «всё подряд» – это самиздат?

Нет, Бог с тобой! Никто в моём окружении не слышал и не знал ничего ни про самиздат, ни про тамиздат. Вот был ЖМП, 80 страниц, пока прочтёшь, что-то узнаешь. Чего-то я там совсем не понимал, что-то просто наматывал на ус, например, те же исторические статьи. Журнал, надо сказать, в те годы был очень достойным. Печатали многие хорошие вещи, хотя, как потом выяснилось, далеко не всё, что хотели. Кроме обязательной официальной части главный редактор ЖМП, митрополит Питирим (Нечаев) и те, кто работал в журнале, например, Е.А. Карманов, могли печатать и деятелей русского религиозно-философского возрождения – того же В.Н. Лосского, и святых отцов, и проповеди… В храмах ведь проповедей практически не было – они, по сути дела, были запрещены. Произносить их разрешалось лишь на большие праздники, и то далеко не везде. К тому же эти проповеди надо было заранее написать и утвердить у цензора, как бы церковного, но понятно, что он выполнял функции церковно-государственные.

Как бы то ни было, довольно быстро я стал приглашать людей уже на совместное чтение именно Евангелия. Правда, у этих встреч, особенно в те годы, был один большой недостаток: я там в основном «солировал». Я давал всем возможность высказаться, но все молчали (вполне нормальная советская традиция), вот и приходилось мне одному говорить. Ведь я всё-таки с 10-го класса начал читать Библию и ходить в храм.

И из таких встреч, получается, формировался некий дружеский круг?

Да, конечно. А из дружеского круга формировалась группа. Важным здесь оказалось то, что у меня не было никаких преград, потому что я ничего не знал о церковных гонениях, ничего не знал о советской истории и поэтому ничего не боялся – вообще ничего и никого. Это было немного наивно, потому что я всё-таки уже немного соображал, но советская власть не казалась мне тогда настолько страшной. Я ещё не мог полностью оценить масштаб бедствия, и поэтому говорил всё, что думал. А людям это было страшно интересно. Потому что все были под колпаком страха, причём с малолетства. Это носилось в воздухе в то время.

А я, по известной пословице: у кого что болит, тот о том и говорит, обращался ко всем, кто интересовался духовными вопросами. И никогда не было такого, чтобы группы у меня не было, всегда было хотя бы 7–10 человек.

Это были еженедельные встречи?

Да, раз в неделю. И они не должны были срываться. У меня вообще был принцип, что я никогда ничего не отменяю.

Получается, эта группа, этот дружеский круг лёг в основу будущей братской жизни?

Конечно. Из этой группы к 1988 году выросла община, из общины выросло братство, а из них выросло всё остальное. Всё растёт из почвы, изнутри. И очень важно было не от себя отсчитывать, а именно чувствовать, что это внутренняя потребность – не идеология, не какая-то сумасшедшая программа действий, не просто сопротивление советской действительности. Да, это было и сопротивлением советской действительности, но близкое к тому, что иногда называют теперь «третьим путем». Потому что за советскую власть я ни при каких условиях не мог выступать: уже с конца школы я здесь всё понял. Но и против советской власти выступать было безумно – для этого нужно было идти в диссиденты, а диссидентство в 1960–1970-е годы было очень специфическим. В основном главные диссиденты были потомками коммунистических лидеров, поэтому они часто выступали в те годы за «чистый ленинизм», «чистый марксизм» против «сталинизма». Так что не был я никогда никаким диссидентом – я просто занимался другим делом: духовной жизнью, христианской жизнью. Меня интересовала Церковь и верующие люди, меня интересовали книги, в первую очередь Библия. И мне очень повезло, что первая христианская большая книга, которую я прочитал, была Библия и что я начал её читать с Нового завета, а не с Ветхого. Если бы я начал читать с Ветхого, я не знаю, что было бы. Это огромная ошибка – начинать преподавать Священное писание с Ветхого завета. Тогда у людей всё переворачивается внутри и становится с ног на голову.

Хотя Вы и не были диссидентом, но, наверное, не могли не думать о том, что может случиться с такой группой, если её будут выслеживать, преследовать…

Она бы осталась. Нельзя отменить личные отношения – это то, что неотменимо. Попробуй, расщепи атом. Да, сейчас его расщепляют, но всё равно всегда есть какие-то основы, которые дальше уже не разложимы, даже если это волна или частица, или то и другое вместе. То же самое и в Церкви: такие группы – это волна и частица вместе, которые разложить нельзя, как в физике.

Получается, в этом и тайна распространения нашего братства, его живучести?

Да, оно оказалось неуничтожимо. Оно оказалось таким живучим, что всё больше и больше пространства себе отвоёвывало.

Как христианство в своей основе…

Да, мы дошли таким образом до основ христианской традиции. Ведь это и есть главная христианская традиция – любовь и свобода, живущая в объединениях верующих людей (в то время для меня это часто означало ещё и «верующих друзей» – я сразу каждого такого человека делал своим личным другом).

Это нельзя уничтожить, можно уничтожить только отдельных людей. Поэтому мы можем жить в этом смысле спокойно.

Так вот, наш дружеский круг рос и был очень стабильным, так как основывался именно на глубоких личных отношениях. Даже те, кто потом ушёл, совсем безвозвратно ушёл, и я сейчас не знаю, где эти люди, всё равно внутри, в сердце оставили какую-то зарубинку. Конечно, это всегда трудно, даже если с тем или иным человеком не успевали сложиться уж очень близкие дружеские связи.

Получается, что миссия – это не про «иди и рассказывай всем», а про выстраивание вот таких глубинных отношений?

Конечно! Поэтому были потом и такие оглашаемые, которые оглашались у меня начиная с института иногда многие годы и даже десятилетия. Некоторые приходили ко крещению через 15–20 лет после начала таких бесед, совместного посещения храмов, иногда перерывов, а потом опять возвращения. Таких случаев было много, и я их все помню.

Вы сказали, что говорили всё, что думали, и ничего не боялись. Неужели у Вас не было в результате каких-либо неприятностей?

Конечно, были. Так, например, именно поэтому в 1974 году мне пришлось перейти из Центрального научно-исследовательского экономического института, где я работал после института, в целевую аспирантуру. В НИИ я вёл себя так, как привык: носил с собой Журнал Московской Патриархии, встречался с людьми, ездил по разным монастырям в свои отпуска (монастыри я объездил все4, кроме одного, в Одесской области). И в 1973 году я нарвался на одного из тех стукачей, провокаторов, которые были везде и всюду: один зав. сектором во время, когда все уходили на обед, ходил по комнатам и просматривал вещи сотрудников, заглядывал в их ящики, проверял, что они делают, что читают. Он нашёл у меня Журнал Московской Патриархии с Огласительными словами свт. Иоанна Златоуста. Это, конечно, вызвало шок и взрыв, в ЦЭНИИ начались закрытые партсобрания, это дело разрасталось и могло затронуть уже не только меня, но и новых сотрудников, молодёжь, с которой я, конечно, уже начал общаться (среди них была, в частности, Ольга Таяновская, которая через год крестилась и воцерковилась; она и сегодня остаётся членом моей общины и нашего братства). И тогда о. Всеволод Шпиллер, с которым я незадолго до этого познакомился, сказал: «Вам нужно спасаться, бежать, хотя бы в аспирантуру. Это будет Ваш Египет».

Я как-то слышал, что это Вам сказал митрополит Илия.

С ним мы тоже об этом говорили, но позже. В 1974 году во время поездки в Сухуми я был на приёме у митрополита Илии, нынешнего патриарха Грузинского Илии II (c тех пор у нас с ним добрые отношения). Я его тоже спросил: «Ну, хорошо, в Египет так в Египет, то есть в аспирантуру. Но доколе?» И он ответил: «Пока Ирод умрет». Это незабываемо.

А с кем ещё из церковных деятелей Вы общались в то время?

В 1969 году Господь меня привёл к архимандриту Анатолию (Кузнецову)5 из Московской духовной академии и через него почти одновременно – к семье Пестовых6. Это стало для меня центральной «точкой выхода» на глубину церковной традиции. Благодаря им, с одной стороны, моя вера стала неиндивидуалистической, церковной, а с другой – я не заразился никакими крайностями: ни фундаментализмом, ни излишним ригоризмом, ни излишним либерализмом – вообще ничем подобным. А поводы для этого в те годы, конечно, были. Существовали самые разные церковные круги. Например, круг о. Всеволода Шпиллера, русский, благородный, интеллектуальный, довольно консервативный. Или круг о. Александра Меня – энергичный, деятельный, часто диссидентствующий, часто еврейский (последнее меня нисколько не смущало, среди моих друзей и тех людей, с которыми я беседовал, было много евреев, потому что они как раз очень активно откликались на духовную тематику, активнее, чем другие студенты, и кто-то из них, как Фаня Фарбер, по мужу Лев, принявшая в крещении имя Елена, входил в нашу группу). Я вообще никогда не делал различий между людьми в зависимости от их национального, культурного, социального или интеллектуального происхождения. В этом меня поддерживала какая-то интуитивная вера в человека. И когда я однажды услышал в проповеди о. Всеволода Шпиллера, что христианство есть вера в Бога и вера в человека, я это воспринял очень глубоко и с большой радостью.

10 января 1973 года я был на четырнадцатилетии Феди Соколова – будущего о. Фёдора, замечательного священника, к сожалению, впоследствии рано погибшего в автокатастрофе. К тому времени я уже несколько лет был знаком с его братом Николаем Соколовым, сыном о. Владимира, настоятеля московского храма Адриана и Наталии на проспекте Мира, и Натальи Николаевны, дочери Николая Евграфовича и Зои Вениаминовны Пестовых. Мы сдружились с Катей Соколовой, она даже вошла в нашу группу. Через Соколовых тогда же, в 1973 году, я близко познакомился с семьёй о. Глеба Каледы. Его жена, Лидия Владимировна Каледа, была дочерью священномученика о. Владимира Амбарцумова. Их семейство, многочисленное, как и семейство Пестовых-Соколовых, жило почти в соседнем доме со мной, поэтому мы имели возможность поддерживать довольно тесные связи. Конечно, тогда я ещё не знал, что Глеб Александрович Каледа уже был тайно рукоположен в священники митрополитом Иоанном Вендландом7.

Постепенно связь с этими кругами, конечно, сильно расширилась и укрепилась. Очень тёплые дружеские отношения связывали нас не только с Николаем Соколовым, ныне протоиереем, настоятелем церкви Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, но и с его братом Серафимом (впоследствии принявшим в монашестве имя Сергий), который, к сожалению, не пережил трагической смерти о. Фёдора и вскоре после неё, в октябре 2000 года, скончался уже будучи в сане епископа Новосибирского и Бердского.

Круг наш постепенно рос за счёт качественных церковных людей со своими взглядами, со своей историей, со своими планами и перспективами, даже со своими тайнами, о которых мы порой не знали. Через Серафима и Николая Соколовых я познакомился с кругом иподьяконов патриарха Пимена, среди которых были очень достойные люди. Общение с ними помогало быть как бы в центре общецерковной жизни.

Что ещё вспоминается Вами как важное событие начала 1970-х годов?

В это время у меня постепенно установились связи с теми, кого я считаю своими духовными учителями. Найти их было непросто. Помню, осенью 1973 года я ждал целый день на улице, во дворе храма Николы в Кузнецах, о. Всеволода Шпиллера8. Я перед этим уже начал ходить в этот храм и слушать его проповеди. Они мне очень нравились. Я тогда ещё не знал его биографию, не знал, что он из белой эмиграции, что он вернулся в советскую Россию в конце 1940-х и отделался «малой кровью». И вот я пришёл к нему и сказал: «Отец Всеволод, у меня много друзей и знакомых, у меня большой круг, мы собираемся вместе и многие принимают веру, но я первое время должен их нянчить, т. е. работать “сверху вниз”. Это прекрасно и замечательно, но мне нужно, чтобы был кто-то, на кого я мог бы смотреть снизу вверх. Мне нужен духовный руководитель». В результате через какое-то время о. Всеволод стал моим духовным учителем. Я регулярно ходил к нему на исповедь, раз в две недели мы с друзьями ходили к нему в храм причащаться. Так я стал прихожанином не только Елоховского собора, но и церкви Николы в Кузнецах. С о. Всеволодом мы много беседовали, в том числе об истории революционных и послереволюционных событий. У меня сложились с ним очень хорошие, добрые, глубокие отношения, иногда непростые, потому что порой он меня не понимал, а порой я не понимал его. И тем не менее он был для меня настоящим учителем, и я почитаю его за святого человека.

Почти тогда же, в 1973 году, настоятелем кафедрального Елоховского собора назначили о. Виталия Борового9. Помню, когда патриарх Пимен знакомил всех прихожан с о. Виталием, меня сначала смутило то, что он из Ленинграда, а значит, по моим тогдашним представлениям, связан с экуменизмом, органами и властью. Но одновременно поразило то, что о. Виталий в этот самый день знакомства с прихожанами очень просто обратился ко всему народу и как-то очень глубоко поклонился, по-простому, по-народному, и при этом очень искренне. Я это взял на заметку. И потом присматривался, долго присматривался к самому о. Виталию.

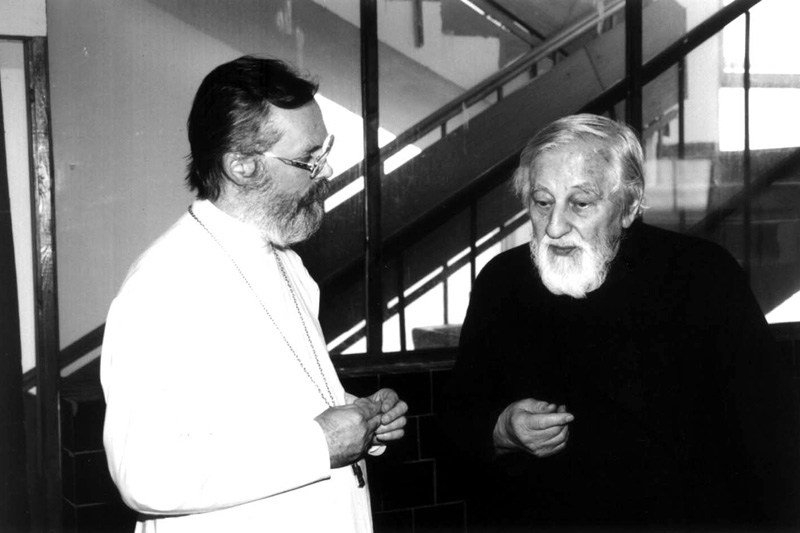

Однажды я долго стоял в храме и смотрел, как исповедует о. Виталий на клиросе. И вдруг почувствовал, что да, это достойный человек, и тогда я пошёл к нему на исповедь, и с тех пор мы тоже познакомились и подружились, и эта дружба продолжалась до конца его жизни. Это был тоже настоящий учитель, и я регулярно ходил и к нему на встречи и на беседы.

И о. Всеволод, и о. Виталий давали мне книги из своих прекрасных библиотек и давали списки книг, которые надо прочитать в первую очередь. Эти списки, естественно, не пересекались, но и то, и другое для меня было чрезвычайно полезно. Особенно то, что рекомендовал о. Всеволод.

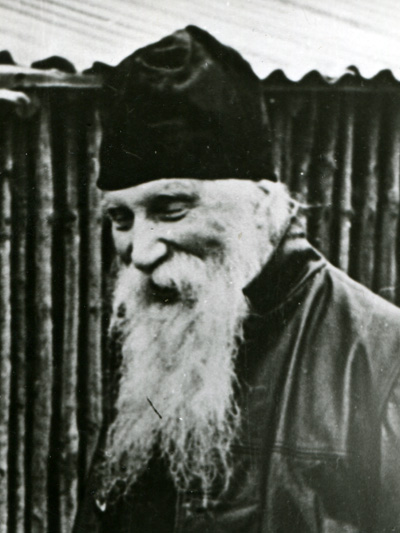

Чуть позже, с 1974 года я начал ездить в пустыньку под Елгавой к о. Тавриону (Батозскому)10. Связь с ним сохранялась до его кончины в 1978 году, она была очень глубокой, серьёзной. Я постепенно узнал историю жизни о. Тавриона, безусловно, тоже святого человека, к тому же настоящего старца.

А немного раньше, с 1972 года я познакомился и с о. Иоанном (Крестьянкиным)11 в Псково-Печерском монастыре. И он тоже стал, пусть в немного меньшей степени, но всё-таки моим настоящим духовным учителем. Когда я к нему приезжал, он всегда, как подлинный «Ай-болит», тут же утешал все боли и страдания, разрешал какие-то болезненные вопросы. Это было замечательно. Он даже предложил мне в конце 1970-х помочь подготовиться ко священству. Мне тогда уже предлагали поступать в семинарию (митрополит Никодим (Ротов)) и даже рукополагаться (митрополит Иоанн (Вендланд)). Но о. Иоанн сказал мне: «Откажем владыке Никодиму, откажем митрополиту Иоанну, я буду вас готовить к рукоположению сам». И он начал готовить, давал мне соответствующие книги.

Так и получилось, что у меня было четверо духовных учителей. И все они святые люди. Хотя все они абсолютно разные и даже были немножко друг против друга: о. Всеволод не доверял о. Виталию, о. Виталий не доверял о. Тавриону, о. Таврион не доверял о. Иоанну: просто мир и согласие, как положено между святыми. Но советы они мне давали схожие. И когда я приходил с одним и тем же вопросом сначала к о. Всеволоду, а затем к о. Виталию, они, хотя оба друг друга недолюбливали и не признавали, давали мне в результате один и тот же совет, например, ходить в их храмы через воскресенье, чтобы в итоге мне и моим друзьям можно было причащаться каждую неделю, не раздражая при этом непривычный в те годы к такой практике народ.

Фото Анатолия Мозгова

Как повлияло Ваше близкое знакомство с этими людьми на жизнь вашей группы?

В то время в мою группу входили самые разные люди: Александр Копировский (ныне профессор СФИ), Елена Белякова (ныне сотрудник Института русской истории РАН), Олег Шведов (позже ставший преподавателем МДА), Анатолий Фролов (ныне протоиерей), Владислав Каховский (также ныне священник), Александр Жиляев (позже архимандрит Нестор), моя мама, пришедшая к вере в 1972 году, в 50 лет, и другие. К середине 1970-х у нас возникло желание общинной жизни. Мы чувствовали, что недостаточно быть группой и даже некой дружеской общностью, дружеским кругом. Оказывается, нужно что-то ещё. Почему именно община? Я не читал ничего специального на эти темы и не говорил на эти темы ни с кем, хотя позже узнал, что к общине стремился и о. Всеволод, и что-то об этом думал о. Виталий. И всё же первый шаг на пути к рождению общины – совершение первой агапы в 1975 году – я обсудил с о. Всеволодом Шпиллером и взял у него на это благословение. И агапа стала стержнем, благодаря которому желание общинной жизни не проходило и более того – вело нас вперёд.

Беседовал Елисей Патров

В публикации использованы фотографии из архива священника Георгия Кочеткова

————

1 Журнал Московской Патриархии (ЖМП) – единственное (кроме недолговечных обновленческих изданий, выходивших в 1920е годы) религиозное периодическое издание, выходившее в СССР. Издавался в 1931-1935 гг. и с 1943 г. по настоящее время. В советские годы выходил ежемесячно тиражом 6000 экз.

2 С конца 1930-х и до конца XX в. патриаршим был только Елоховский собор.

3 Альманах высших духовных школ (МДА и ЛДА, ныне СПбДА) «Богословские труды» выходит с 1960 г. с периодичностью 1 раз в год. Первоначально тираж составлял где-то полтысячи экземпляров при объёме около 200 страниц.

4 К середине 1930-х годов все монастыри в СССР были уничтожены. После присоединения в 1939–1940 гг. территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии, Прибалтики (некоторые монастыри на этих территориях органы НКВД не успели уничтожить, т. к. началась война), а впоследствии после изменения церковной политики с полного физического уничтожения церкви на жёсткий контроль её жизни со стороны государства, монастыри в СССР опять появились. К началу 1970-х, после очередного массового их закрытия в эпоху хрущёвских гонений, их осталось шестнадцать (до 1917 г. их было на территории Российской империи 1257). Но в РСФСР их было только два: Троице-Сергиева лавра (закрытая в 1920 г. и открытая в 1946-м) и Псково-Печерский монастырь, до 1940 находившийся вне территории СССР и потому уцелевший. (Прим. ред.).

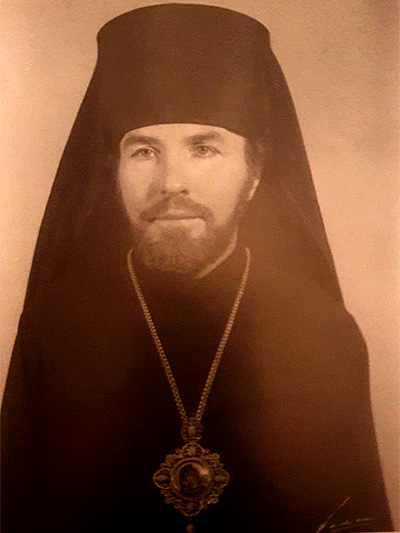

5 Архиепископ Анатолий (Кузнецов, 1930–2024) в конце 1960-х был архимандритом, доцентом Московской духовной академии. В 1972 году хиротонисан во епископа, сменил несколько епархий, пока в 1990 году по просьбе митрополита Сурожского Антония не был назначен епископом Керченским, викарием Сурожской епархии. Здесь он прослужил более 25 лет, пока в 2017 году не был почислен на покой по состоянию здоровья. Последние годы провёл в Саввино-Сторожевском монастыре.

6 Николай Евграфович Пестов (1892–1982) – историк православной Церкви, доктор химических наук. Весной 1921 года пережил духовный опыт, приведший его к вере; в июле 1921 года уволился из рядов РККА, а в 1922 году вышел из партии; впоследствии по свидетельству близких всю жизнь каялся в том, в чём ему пришлось участвовать в годы Гражданской войны. В 1924 году как член христианского студенческого кружка был арестован, но 19 декабря был освобождён. В Бутырской тюрьме познакомился с прихожанином Никольского храма на Маросейке, в котором вскоре стал исполнять обязанности старосты.

Зоя Вениаминовна Пестова (урождённая Бездетнова, 18991974) в начале 1920-х была активным членом Христианского студенческого кружка МВТУ, руководителем которого был сщмч. Владимир Амбарцумов. В этом кружке Николай Евграфович и Зоя Вениаминовна познакомились и вскоре обвенчались. Семья Пестовых все годы гонений помогала заключённым и ссыльным посылками, у них в доме часто жили те, кому угрожали репрессии. Когда в 1929 г. был арестован и выслан сщмч. Сергий Мечёв, а в 1931 г. была закрыта и разорена церковь Свт. Николая на Маросейке, духовное общение части «мечёвцев» продолжалось в тайном домовом храме, освящённом в одной из комнат квартиры Пестовых о. Сергием Мечёвым.

7 В 1972 году митрополит Иоанн (Вендланд) тайно рукоположил доктора наук Глеба Александровича Каледу во диаконы, а затем во пресвитеры. С этого времени отец Глеб регулярно совершал Евхаристию в своей домовой церкви, освящённой в честь всех русских святых.

8 Протоиерей Всеволод Шпиллер (1902–1984) в 1918–1920 годах участвовал в Гражданской войне в составе Добровольческой армии, эмигрировал, в конце 1921 года переехал в Болгарию. Окончил богословский факультет Софийского университета, до 1950 года был клириком Болгарской православной церкви. В 1950 году переехал в СССР. В 1951–1984 годах – настоятель храма Святителя Николая в Кузнецах в Москве.

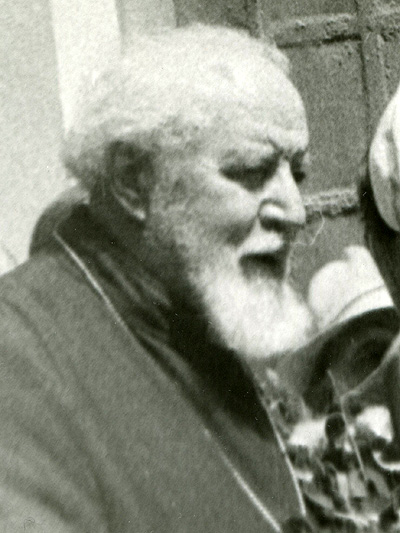

9 Протопресвитер Виталий Боровой (1916–2008) – профессор, доктор богословия, с 1963 по 1995 год заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. Состоял членом Синодальной богословской комиссии со времени её учреждения в 1960 году. В 1973–1978 годах был настоятелем Богоявленского патриаршего собора в Елохове.

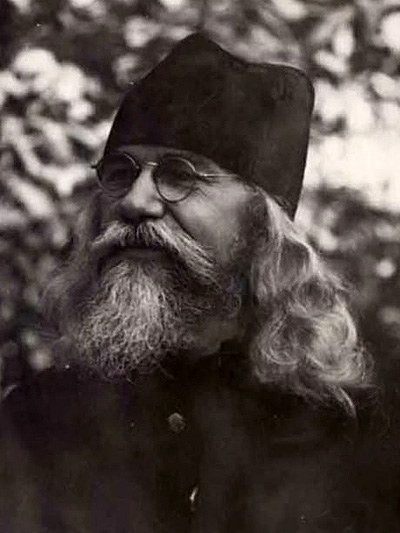

10 Архимандрит Таврион (Батозский, 1898–1978), один из помощников сщмч. Павлина (Крошечкина), провёл в ссылках, тюрьмах и лагерях более 20 лет. С марта 1969 года был духовником Спасо-Преображенской пустыни под Елгавой.

11 Архимандрит Иоанн (Крестьянкин, 1910–2006) незадолго до защиты кандидатской диссертации, посвящённой прп. Серафиму Саровскому, в апреле 1950 года был арестован по доносу собрата-священника и осуждён по статье 58-10 на семь лет концлагеря. С 1967 года до своей кончины жил в Псково-Печерском монастыре.