В этом году исполняется 40 лет со дня кончины Надежды Даниловны Городецкой – писательницы, журналистки, богослова и миссионера

В 1935 году Надежда Городецкая получила место в Оксфорде, а в 1938 году защитила бакалаврскую диссертацию «Уничиженный Христос в современной русской мысли», опубликованную в Лондоне. В своей диссертации Городецкая пишет, что для русской религиозной и литературно-философской мысли рубежа XIX–XX вв. особенно характерно обращение к теме кенозиса.

Сейчас в церкви много говорится о служении мирян. И в связи с этим мне хочется вспомнить имя Надежды Даниловны Городецкой, которое известно лишь узкому кругу специалистов. А между тем, Надежда Даниловна – русская писательница, журналистка, богослов и миссионер. В этом году исполняется 40 лет её кончины.

Родилась Надежда Городецкая в Москве в 1901 г. Отца она почти не знала. Журналист, отец 4 дочерей от двух браков, он постоянно разъезжал, стараясь обеспечить семью, и умер от сердечного приступа незадолго до революции.

Надежда училась в гимназии в Гатчине на благотворительное пособие. Летом 1917 года Городецкие переехали в Полтаву, где Надя окончила Мариинскую гимназию с золотой медалью. Ей было 16 лет, когда началась смена власти, и Городецкие с другими беженцами направились на юг. В Киеве Надя потеряла в толпе мать и сестру и больше никогда их не видела.

Около года девушка моталась по России. В ноябре 1920 года ей удалось выехать из Крыма в Константинополь, оттуда в Загреб. Здесь она зарабатывала сушкой лекарственных растений. Поступив в Загребский университет, начала писать, а вскоре были напечатаны её рассказы на хорватском языке (!).

В 1924 году Надежда переехала в Париж, была судомойкой и швеёй, няней, статисткой в кино. Но её тянуло писать. Появились её очерки «Русские женщины в Париже» – о женщинах-эмигрантках, утончённых аристократках, которые трудились белошвейками, кукольницами и даже живыми манекенами, демонстрируя платья богатым клиенткам. Очерки Городецкой – настоящий гимн этим стойким женщинам.

Городецкую начинают публиковать многие русские издания, Городецкая выступала как беллетрист, очеркист и литературный критик. С 1928 по 1939 гг. она состояла в литературном объединении «Кочевье».

Рассказы её печатают и во французских изданиях, так, роман «Несквозная нить» вышел в 1929 году на русском и французском языках.

Городецкую поддержали В. Ходасевич, А. Куприн. Б. Зайцев подчёркивал христианскую чуткость Городецкой; Куприн высоко оценил реализм в выведенных ею образах женщин-эмигранток.

В 1930–1931 гг. был опубликован цикл интервью «В гостях у…», взятых ею у А.И. Куприна, Н.А. Лохвицкой (Надежды Тэффи), В.Ф. Ходасевича, Б.К. Зайцева, А. М. Ремизова, М. А. Алданова, И. С. Шмелёва, М. И. Цветаевой. Эти интервью, действительно, были взяты в домашней обстановке, что помогло Городецкой лучше раскрыть образы писателей.

Основные темы творчества Городецкой – русские в эмиграции, страдающие, потерянные люди. Поначалу в прозе одиночество звучит как трагедия, приговор. Но вскоре в её творчестве появляется выход из тупика: вера.

Служить другим в деятельной любви – такой выход Надежда Городецкая находит лично для себя. Летом она работает воспитателем в приюте княгини Ирины Палей и становится активным участником РСХД.

Надежда посещает Религиозно-философскую академию Н.А. Бердяева, делает доклады в Клубе молодёжи РСХД. Бердяев стал её первым наставником духовной жизни.

Вскоре Надежда пришла к осознанному принятию православной веры. А помог ей вступить на этот путь архимандрит Лев (Луи Жилле). Католический священник-богослов, он в 1928 году присоединился к Православной церкви. В ноябре того же года по благословению митр. Евлогия о. Лев становится настоятелем первого французского православного прихода в Париже, а Надежда – прихожанкой храма и духовной дочерью о. Льва.

Во многом благодаря о. Льву Надежда стала преданным членом Церкви и нашла своё призвание в миссии возрождения православия на Западе.

Городецкой близки идеи самоотвержения, кенозиса, миссионерства – и для неё эти понятия не остаются отвлечённой теорией. Писать рассказы, «сочинять» жизнь стало неинтересно, хотелось заняться более серьёзным делом, богословием.

В 1934 году отец Лев, переговорив с первым секретарем РСХД Н. Зёрновым, уехавшим к тому времени в Англию, благословил Надежду на учёбу в Бирмингеме. Городецкая прошла курс богословия в англиканском колледже для миссионеров-женщин.

В 1935 году Надежда Городецкая получила место в Оксфорде, а в 1938 году защитила бакалаврскую диссертацию «Уничиженный Христос в современной русской мысли», опубликованную в Лондоне.

В своей диссертации Городецкая пишет, что для русской религиозной и литературно-философской мысли рубежа XIX–XX вв. (М. Тареев, П. Флоренский, В. Лосский, С. Булгаков, Н. Бердяев) особенно характерно обращение к теме кенозиса Иисуса Христа. «Для русского духовного ренессанса начала XX века» Бог страждущий, принесший Себя в жертву за человека; Бог любящий и милующий; Бог, Который понимает человека и берёт его тяготы на Себя – был как никогда прежде дорог русской мысли и культуре.

По мнению Городецкой, русскому народу в лице его лучших представителей – творческой, духовной интеллигенции, общественных деятелей и т. д. – как никому другому свойственна эта черта Богочеловека Иисуса Христа – самоумаление. Идею кенозиса она применяет к русским людям, приводя примеры их стремления подражать Христу в Его подвиге самоотречения, жертвенности, послушания. Покоряться, жертвовать собой, ничего не хотеть для себя, вплоть до отказа от собственной жизни – эти и многие другие варианты она рассматривает в преломлении к лицам и явлениям социальной и культурной жизни России XIX – начала XX вв.

Городецкая мечтала создать в Бирмингеме православный женский колледж, где учились бы женщины-богословы. Были собраны пожертвования, получена поддержка Вселенского патриарха и архиепископа Кентерберийского. Увы, воплотить эти планы помешала Вторая мировая война.

В 1930–1940-е гг. Городецкая публикует работы по вопросам межконфессионального диалога, историко-церковные и богословские статьи. В 1944 году она защитила докторскую диссертацию.

Её докторская работа «Святитель Тихон Задонский, вдохновитель Достоевского» (опубликована в 1951 г.) – первый академический труд на английском языке о жизни этого религиозного просветителя. Целью труда было через святых открыть Западу подлинный лик православия.

В 1956–1968 гг. Городецкая возглавляла кафедру русской словесности Ливерпульского университета, став там первой женщиной-профессором. Как член Международного комитета славистов она не раз посещала СССР и, в свою очередь, принимала в Ливерпуле советских учёных. О своём посещении СССР в 1958 году она писала: «Отрадно, что советские люди стали, наконец, читать, искать книги, посещать музеи».

По свидетельству её подруги-англичанки, она никогда не выходила за рамки избранного образа жизни: аскет в миру, человек, внутренне собранный. Скромная одежда и еда, езда в переполненных автобусах, ходьба пешком на большие расстояния… Вся её жизнь была скрытым от глаз духовным подвигом.

Последние годы жизни Городецкая, почётный профессор, провела в Оксфорде. Выглядела всегда просто и элегантно, и в старости так же вела строгую жизнь, ограничивая себя во всём. Помогали друзья, поддерживал о. Лев. Городецкая продолжала писать, а в 1970 году вернулась к личности святителя Тихона, составив предисловие к собранию его сочинений.

Незадолго до смерти Надежда Даниловна распорядилась передать её квартиру в пользование русскому священнику, служащему в Оксфордской церкви. Сама она перебралась в дом престарелых. А деньги, которые она собирала, во всём себе отказывая, завещала православным организациям и экуменическому сообществу Оксфорда.

Смерть о. Льва в 1980 году подкосила Надежду Даниловну. Она очень ослабела, едва узнавала людей. Она отошла ко Господу 24 мая 1985 года, в день Кирилла и Мефодия.

На кладбище Волверкоут недалеко от могилы Надежды Городецкой покоятся её друг Н.М. Зёрнов и профессор Дж. Р. Р. Толкин, с которым они в одни и те же годы преподавали в Оксфорде.

Надежда Даниловна Городецкая – пример христианской цельности, собранности и огромного трудолюбия, также как и реального воплощения идеи кенозиса, ставшей основой и её личного духовного возрастания.

Елена Мигунова

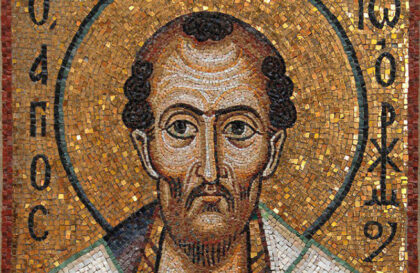

Фото: domrz.ru

Из статьи Н.Д. Городецкой

«Служение в мире» – под таким названием можно было бы объединить вопросы, разбиравшиеся на седьмом съезде РСXД, только что закончившемся в Клермоне. Состав приехавших и по возрасту, и по общественному положению был крайне разнообразен: студенты Богословского института, техники, медики, старые члены движения, их гости, порою приехавшие лишь ради того, чтобы побыть в русском обществе, гимназисты и воспитанники средней школы – нередко из католических монастырей, представители религиозно-философских кружков. Откуда только ни прибыли – из Ниццы, Тулузы, Кнютанжа, из Персии, Англии, Африки.

Ежедневно, утром и вечером, совершались богослужения. Среди недели приехали митрополит Евлогий с архиепископом Сергием. Духовенство приняло ближайшее участие в беседах, и это не только не стесняло слушателей, но и поощряло их задавать вопросы чрезвычайной важности и крайне искренне, – а возбуждалось их немало. Проф. Г.В. Флоровский говорил о Христе и мире, Его не принявшем. Проф. В.Н. Ильин – о борьбе за существование. Здесь, вблизи Вердена, где в лесах ещё встречаются блиндажи, где дома подозрительно новы, беседы о войне были особенно мучительны и ответственны. Прения затягивались, переносились на следующий день, продолжались в общих бараках, за обедом и перед сном. С каждым днём возрастал интерес к собраниям и живость в прениях.

«Церковь – освящение жизни», – утверждал о. Сергий Четвериков. Один из слушателей спрашивал: «Острота внутреннего переживания христианства, – совместима ли она с церковным бытом в праздниках, в лампадах, в пасхальных яйцах?»

Съезд подтверждал такую возможность. Ссор и недоразумений не возникало. Даже проливные дожди, лишившие молодёжь возможности погулять в свободные часы, переносились стойко. Спорили горячо, страстно, но чувствовалось желание открыть себя и выслушать, воспринять собеседника. Эту черту съезда отмечали все его участники, из которых у многих уже был известный опыт политических и профессиональных собраний. Обратили внимание и на то, что в общей работе отпадает противоположение интеллигенции и духовенства, разногласия отцов и детей. Может быть, в этом и лежит путь к выполнению миссионерского долга, о котором тоже говорили много и в сознании его жизненной важности.

Трудно рассказать о богослужениях, о совместном пении молитв, о слове о. Льва Жилле к французам, наполнившим украшенную зеленью походную церковь, – и о том, как все участники съезда почувствовали необходимость отговеть.

– Я впервые увидел людей, которые не говорят о вере, а веруют, – сказал один юноша.

Мне же хочется сказать, что никогда ещё не видала я такого напряжения, такого подъёма, такого вдохновенного соборного таинства, как там, когда после всеобщего причастия заплаканные и счастливые люди ответили на возглас епископа Вениамина – «Воистину Воскрес!»

Глубоко своевременным было обсуждение вопроса об отношении к инославным вероисповеданиям. Почти все мы сталкиваемся с ними в повседневной жизни – как же ответить на стремление ко взаимному пониманию и объединению против общего врага, материализма? Какими путями идти к Церкви Вселенской?

О. Льва Липеровского, говорившего о христианском браке, засыпали вопросами: как быть в современных условиях? Как относиться к разводу, к гражданскому браку, как жить, если одна из сторон проникнута стремлением к совершенству, а другая тянется к земным благам, к роскоши?

Один день был целиком посвящён России, нашему перед ней долгу.

Е.Ю. Скобцова призывала к накоплению знаний, к культурной преемственности, к целостному миросозерцанию. И она, и С.С. Верховский напоминали о своеобразии русской истории, русского творчества, о непригодности для нас западного мерила. Однако молодёжь вступилась и за Европу, «страну святых чудес», и за современную Европу, где большинство растёт и учится. Но все соглашались с тем, что старые политические программы изжиты, что нет вождей, нет объединения, кроме отрицательного, созданного общими «не». Лишь в Церкви все равны, лишь в ней и через неё поймут нас в России.

1930 г.