Об истории Преображенского братства рассказывает священник Георгий Кочетков. Продолжение. 1977–1979 гг.1

Знания, полученные в аспирантуре, позволили увидеть церковную общину в целом и понять, чем община отличается от общности или от группы, а также от прихода. Ведь люди обычно не понимают разницы между ними и не принимают её всерьёз.

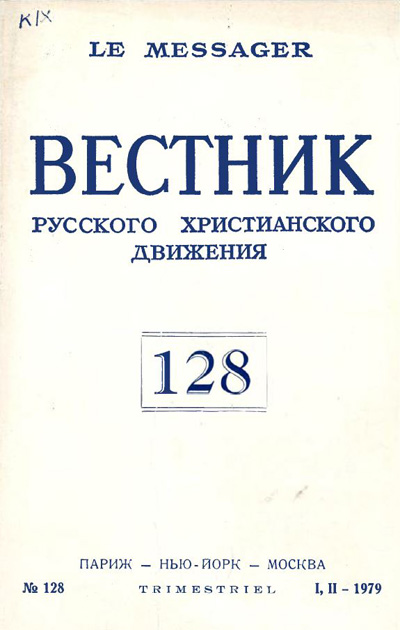

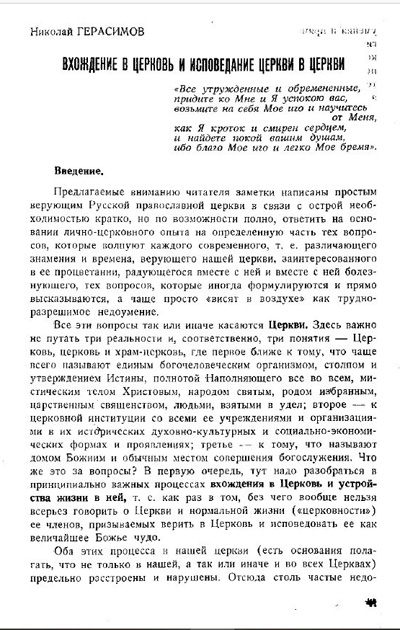

В 1977 году я познакомился с кругом Аркадия Шатова (будущего священника, а сейчас епископа Пантелеимона), объединённым вокруг поездок в пустыньку к архим. Тавриону (Батозскому). К этому кругу был причастен и его приятель Митя Смирнов, ставший позднее известным протоиереем. И осенью 1977 года я начал специально для них писать особый текст о Церкви, который был позже, в 1979 году, опубликован Никитой Струве в «Вестнике РХД» под псевдонимом Николай Герасимов и под заглавием «Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви»2.

В 1977 году я написал первую часть этой статьи, а доработал её, отчасти пользуясь советами о. Виталия Борового, уже в 1978 году. В ней я размышлял всерьёз именно о Церкви – и об общинности, и об общности, и обо всех категориях, которые нужны для понимания того, почему современный нам приход – не община, почему он не создаёт церковных отношений между людьми. Я даже резко противопоставлял там приход и общину, так что между ними пропадала всякая связь, и только в следующей большой статье, «Священство православных и баптистов», написанной уже во времена моей учёбы в Ленинградской духовной академии и опубликованной в «Вестнике РХД» под псевдонимом С.Т. Богданов3, я писал о том, каково может быть место прихода тогда, когда в церкви будут существовать полноценные общины. Именно в рождении общин я видел спасение церкви в советское время от недолжного давления государства и социума.

А почему «Герасимов», почему «Богданов»? Есть какая-то логика?

Думаю, никакой. Это и хорошо, не вызывает никаких персональных ассоциаций! Все эти псевдонимы, очень удачные, придумал Никита Алексеевич Струве, и расшифровать их никто никак не мог.

Как эти тексты попадали к нему?

Была сложная система передачи рукописей в Париж. Сотрудник музея графов Шереметьевых в Останкине, Борис Михайлов4 (позже он стал священником, был настоятелем храма в Филях) передавал их сотруднице французского посольства, в частности, Зайончковской, происходившей из семьи русских эмигрантов первой волны. Она собирала такие тексты, а потом переправляла их в Париж.

И как Вы про всё это узнали?

А я ничего не знал, всё само получилось.

Но это же большой риск. Я вспоминаю, как много людей – Варлам Шаламов, Борис Пастернак, члены Христианского семинара Александра Огородникова – претерпели преследования, потому что их книги или статьи, иногда без их ведома, публиковали за рубежом. Даже если человек говорил «я знать об этом не знал», – это уже ничего не значило.

Никита Алексеевич очень бережно и аккуратно всё делал, и, насколько мне известно, ни один из авторов «Вестника» прямо не пострадал. Правда, позже я узнал, что один человек уже в Ленинграде раскололся и рассказал в КГБ, что я автор «герасимовской» статьи. И это была одна из основных причин моего изгнания из академии.

Вам это прямо так и сказали?

Нет, я узнал всё это позже.

* * *

В нашей стране были блестящие учёные – Вадим Николаевич Садовский и Эрик Григорьевич Юдин, имевшие мировое значение. Общая теория систем открывала поразительные вещи

Вплоть до 1978 года я учился в аспирантуре Института экономики АН СССР и ушёл из неё буквально за полгода-год до защиты, когда моя диссертация была уже внутренне почти готова.

Учёба эта имела для меня большое значение, потому что ещё в конце 1960-х годов я познакомился с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым, крупнейшим советским теоретиком и практиком дизайна, и стал читать книги и статьи людей, происходящих из кружка Георгия Петровича Щедровицкого5 (в частности, мне очень нравились статьи Олега Игоревича Генисаретского6). В аспирантуре я очень много занимался общей теорией систем. В нашей стране были блестящие учёные – Вадим Николаевич Садовский7 и Эрик Григорьевич Юдин8, имевшие мировое значение. Их вклад в эту сферу знания огромен. Они стояли на передовых позициях мировой науки, выходя далеко за рамки диамата и истмата. Общая теория систем открывала поразительные вещи потому, что показывала через явление изо- и гомоморфизма соответствие многих систем в этом мире (а ведь любую реальность или её часть можно себе представить как систему). Оказывается, разные системы строятся, развиваются и разрушаются, живут или умирают по одним и тем же законам. Меня это очень увлекало. Я читал и американские материалы, потому что американцы тоже шли в том же направлении очень мощно вперёд, конкурируя с нашими учёными – но наши были лучше, потому что они не были связаны с экономическими интересами, а американцы себя этим связали и тем самым подрубили себе какие-то возможности. И поэтому хотя в Массачусетсе теорией систем занимались очень серьёзно, тем не менее наши учёные, конечно, брали верх.

1934–2012

1930–1976

Эти знания мне позже пригодились очень много раз, они позволили увидеть церковную общину в целом и понять, чем община отличается от общности или от группы, а также от прихода. Ведь люди обычно не понимают разницы между ними и не принимают её всерьёз. Не понимают и того, чем братство отличается от тех или иных дружеских или профессиональных кругов и почему мы так ревниво относимся к тому, чтобы наше Братство было именно братством, а не просто совокупностью людей, сотрудничающих друг с другом – пусть даже на основе веры.

Так что мои статьи, опубликованные в «Вестнике РХД» под псевдонимами Николай Герасимов и С.Т. Богданов, отчасти использовали те материалы, которые я готовил в аспирантуре, и родившееся благодаря этому понимание, что надо делать для того, чтобы родилась община (тогда речь ещё не шла о братстве).

* * *

В мае 1978 года я был в командировке в Ленинграде и один из наших братьев, Александр Жиляев9, который в 1977 году поступил в Ленинградскую духовную школу, предложил мне встретиться в скверике перед Ленинградской духовной академией с митрополитом Никодимом (Ротовым)10. К нему я сначала относился крайне сдержанно (как и большинство москвичей), но немного изменил своё мнение о нём с 1975 года, когда я стал ежегодно приезжать в Ленинград на литургию ап. Иакова, которую он служил очень вдохновенно.

Митрополит Никодим довольно долго со мной беседовал, приглашал поступать в семинарию и академию – именно поступать, с намёком, что это нужное дело. Но я по привычке отказался, потому что тогда у меня ещё не было никаких планов на Ленинград: я тогда думал поступать в Московскую семинарию и академию. Но эта личная встреча и разговор произвели на меня большое впечатление, и я уже коренным образом изменил своё отношение к владыке. Я уже знал, что он, как и архимандрит Таврион, использует русский язык в богослужении и многие интонации в речах митрополита Никодима мне оказались очень созвучны. Жаль, что эта большая встреча с митрополитом оказалась и последней: в начале сентября он скончался в Ватикане на приёме у папы Римского Иоанна Павла I.

1929–1978

1901–1977

1898–1978

В том же году в августе скончался и архим. Таврион (Батозский). Ему было уже 80 лет, и 20 с лишним из них он провёл в ссылках, тюрьмах и лагерях, в абсолютно нечеловеческих условиях. И несмотря на всё это он ежедневно совершал евхаристию, как и митрополит Никодим, который тоже ежедневно совершал евхаристию, даже когда у него был очередной инфаркт.

На полтора года раньше, на Рождество 1977 года, к сожалению, скончался и архим. Сергий (Савельев)11. Мне приходилось бывать при о. Сергии в храме в Медведкове, где он служил, но личного общения с ним у нас тогда практически не было. Но мне была очень близка его мысль о том, что церковное стяжательство разоряет и уничтожает церковь, подрывает её авторитет, и мне была хорошо известна связанная с этой мыслью история сожжения им во дворе храма свечного ящика.

1899–1977

Ещё одной потерей была кончина Сергея Иосифовича Фуделя12 в том же 1977 году. С ним я был знаком лично, потому что он входил в круг знакомых семьи Пестовых. Сначала мне в руки случайно попали книги Сергея Иосифовича, и они мне очень понравились; я старался найти и прочитать их все. Я не знал, что он ещё жив, но потом Екатерина Соколова сказала мне, что он живёт за сотым километром13 во Владимирской области. Я со своей группой ездил к нему не однажды, мы познакомились очень близко и у нас с ним были очень добрые отношения.

* * *

Конец 1970-х оказался для меня и всей моей группы тесно связан с о. Аркадием Шатовым и его друзьями, а также с их служением. В апреле 1979 года он стал священником и настоятелем храма в селе Голочёлово (это Ступинский район Московской области). И мы каждую неделю ездили туда 5 часов в один конец, даже моя мама, как ни странно, ни разу не отказалась. Отец Аркадий не крестил тех, кто приходил без подготовки, всех отправлял на оглашение, которое довелось вести мне. Ведь я с 1971 года начал оглашать готовящихся к крещению, а к середине 1970-х уже вёл регулярное оглашение в небольших группах. В 1979 году, благодаря о. Аркадию, оно стало проходить уже в больших группах по определённому плану, включающему 14 последовательных тем. Его я тогда специально разработал, и в главных чертах он действует до сих пор. Сейчас мы называем это вторым этапом оглашения. Оглашение часто проходило в московском доме о. Аркадия. Весь этот «голочёловский» период вместе с о. Аркадием, потом и с о. Димитрием Смирновым, был, конечно, очень хорош. И слава Богу, что о. Аркадий тогда послужил этому святому делу церковного собирания. Интересно, что в те годы во время совершения крещения (часто по домам) от чтения молитв по-русски по моему переводу не отказывался никто, в том числе и о. Димитрий Смирнов и, скажем прямо, о. Владимир Воробьёв, который сейчас стоит, к сожалению, на очень неразумных позициях – выступает как ярый апологет только церковнославянского языка. Но это сейчас. Тогда этого не было.

Ведение постоянного регулярного оглашения в группах по определённому плану, конечно, послужило собиранию людей. К сожалению, помощников у меня практически не было. Немного помогали мне лишь о. Аркадий и Александр Михайлович Копировский.

В эти годы в православие перешли многие из баптистов, из моих старых знакомых. Именно благодаря тому, что мы никого никак к себе не тянули, они в этой свободе сами пришли к православной вере, в Православную церковь. Среди первых была группа из четырёх братьев, которую возглавлял один известный ныне церковный деятель, занимающий в Русской православной церкви высокий пост. Потом православными стали их родные, близкие и друзья. Так неожиданно наш круг всё расширялся…

Беседовал Андрей Васенёв

————

1 Первая часть была опубликована в «Кифе» №3(307) под заголовком «Немного о корнях», вторая – в «Кифе» №6(310) под заголовком «Жаль, что агапическая традиция Церкви так мало исследована».

2 Герасимов Н. Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви // Вестник РХД, 1979, № 128. С. 41–85.

3 Богданов С.Т. Священство православных и баптистов // Вестник РХД, 1983, № 140. С. 29–60.

4 Протоиерей Борис Михайлов (1941–2022) окончил МГУ по специальности искусствовед. В 1970-е гг. принимал участие в работе Фонда помощи семьям политических заключённых, основанного А.И. Солженицыным. Эта деятельность не осталась незамеченной властями, и подготовленная к защите кандидатская диссертация была вынужденно отложена на несколько лет. В пятьдесят лет был рукоположен в сан диакона, в 1993 году – в сан священника. Около двадцати лет до того его духовниками был отец Аркадий Шатов, протоиереи Сергий Вишневский и Георгий Бреев. С 1994 года вплоть до кончины был настоятелем (в последние годы жизни – почётным настоятелем) храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

5 Г.П. Щедровицкий (1929–1994) – философ и методолог, создатель системо-мыследеятельностной методологии, основатель и лидер Московского методологического кружка, идейный вдохновитель «методологического движения». Кандидат философских наук. Главной формой деятельности Московского методологического кружка при жизни Г.П. Щедровицкого на протяжении более чем тридцати лет были методологические семинары под его руководством, где участники кружка описывали различные типы мышления и различные интеллектуальные практики: педагогику, проектирование, науку и научные исследования, управление.

6 О.И. Генисаретский (1942–2022) – искусствовед, философ, общественный деятель. Выпускник Московского инженерно-физического института. Доктор искусствоведения. В 1963–1976 годах – участник семинаров Московского методологического кружка. Автор ряда работ, входящих в канонический корпус текстов системодеятельностной методологии. С начала 1970-х годов исследовал наследие русской религиозной философии, в частности, произведения свящ. Павла Флоренского, работал в летних бригадах, занимающихся ремонтом старых церквей в Подмосковье.

7 В.Н. Садовский (1934–2012) – доктор философских наук, профессор. В 1950-х – первой половине 1960-х годов – активный участник семинаров Московского методологического кружка. Работал в Институте философии АН СССР, в редакции журнала «Вопросы философии».

8 Э.Г. Юдин (1930–1976) – философ и методолог, активный член и один из лидеров Московского методологического кружка в первой половине 1960-х годов, затем один из пионеров движения системных исследований в стране, сооснователь научной школы «Философия и методология системных исследований». Основными научными интересами Юдина были природа и особенности современного методологического знания как специфического типа рефлексии над наукой, системный подход, оригинально понимаемая им категория деятельности в философии и науке.

9 Архимандрит Нестор (Александр Жиляев, 1955–2019) в 1970-е годы работал сторожем-дворником в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Елохове, где познакомился с Георгием Кочетковым, в евангельскую группу которого он тогда и вошёл. После окончания духовной академии был референтом ОВЦС МП, потом представителем РПЦ при ВСЦ в Женеве, затем служил в Новодевичьем монастыре в Москве и других приходах Московской области.

10 Митрополит Никодим (Ротов, 1929–1978) – с 9 октября 1963 года митрополит Ленинградский и Ладожский, в 1960–1972 гг. (до первого инфаркта) председатель Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии, в 1974–1978 гг. патриарший экзарх Западной Европы. Споры тех, кто почитает митр. Никодима, и тех, кто критикует его деятельность (прежде всего как экуменическую), продолжаются вплоть до настоящего времени.

11 Архимандрит Сергий (Савельев, 1899–1977) с середины 1920-х возглавлял группу близких по духу молодых людей, чьи поиски истины привели их к решению изменить свою жизнь и войти в православную церковь, «не какими-то “прихожанами”, а как “власть имущие”… приняв на себя полную ответственность за то, что ожидало там». В дальнейшем они объединились в православную общину-семью, выбравшую особый духовный путь общей жизни единой семьёй во Христе, где родство определяется не по крови, а по духу. В ночь на 29 октября 1929 г. Василий Савельев (будущий о. Сергий) и другие члены общины были арестованы. После многих лет лагерей и ссылок они объединились и жили вместе в посёлке Фирсановка под Москвой.

12 С.И. Фудель (1900 (1901)–1977) родился в семье известного священника московской Бутырской тюрьмы о. Иосифа Фуделя. Семья в своей церковной жизни ориентировалась на духовный опыт, связанный с Оптиной и Зосимовой пустынями. Ещё юношей Сергей успел побывать на заседаниях московского религиозно-философского общества. В 1917 году он окончил гимназию и поступил в Московский университет. Вскоре для него началась череда беспрерывных арестов. В краткие годы между ссылками и лагерями дом семьи Фуделей становился местом проведения тайных богослужений и пристанищем скрывавшихся от преследования священнослужителей, таких, например, как архимандрит Серафим (Битюгов). С 1955 года С.И. Фудель постоянно работал над книгами, ни одна из которых в те годы не могла быть опубликована. В ноябре 1962 года его семья переехала в г. Покров.

13 В советское время репрессированные по политической статье 58 УК РСФСР после освобождения из лагеря, тюрьмы или ссылки лишались права жить к крупным городам ближе, чем на 101 километр. Это трактовалось не строго геометрически в виде круга радиусом 102 км с центром на Красной площади (если речь шла о Москве), а в виде перечня населённых пунктов, ближе которых селиться было запрещено. Покров (103 км от Москвы по дороге, 99 км по прямой) входил в «разрешённый» список.