Об истории Преображенского братства рассказывает священник Георгий Кочетков. Продолжение1

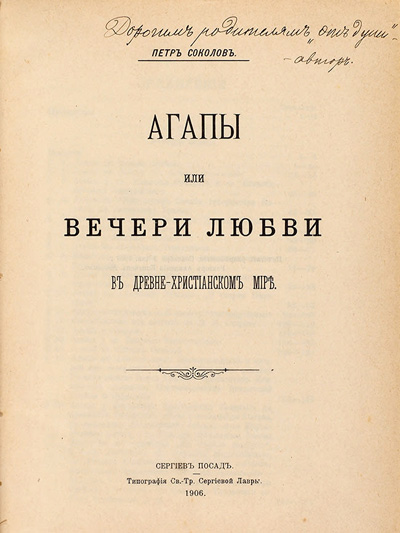

Первую агапу наша группа провела на мои именины, в день святого Георгия, 16 ноября 1975 года2. До 1975 года я ничего не знал толком об агапах, не читал ещё даже посвящённую им книжку Соколова3, хотя она была в библиотеке Николая Евграфовича Пестова. Но почему-то меня эта идея захватила. Я не знаю, откуда это взялось. Думаю, это было связано с тем, что я прочитал какую-то статью об агапической традиции в церкви и заметку в ЖМП о том, что проявлением такой традиции является, в частности, сербская традиция благословения и резания «славского колача», т. е. проведения как бы родовых именин, именин в день памяти святых покровителей семьи. И то, как это происходило, меня поразило. Я нашёл и выписал этот чин и стал думать: а почему бы и нам не совершить что-то подобное?

К слову, я недавно нашёл в своих архивах эти листочки и удивился тому, что этот чин вмещал в себя значительно больше, чем я в то время думал. С агапами связана целая большая традиция в церкви, которую надо изучать. Агапическая традиция связана (и не очень простым образом) не только с евхаристической проблематикой. Она связана вообще с устроением церкви, с тем, какого типа устройство церковь примет ближе к своему сердцу. И не только потому, что на агапе можно произносить, раздавая хлеб и вино: «Христос посреди нас!» и отвечать: «И есть, и будет!» (на Евхаристии это произносится дважды – перед причащением и перед евхаристическим каноном). В сербском чине были и другие важные моменты, например, выбор и поставление через руковозложение всех старшего. Все собравшиеся возлагали руки на старшего, на того, кто будет вести по сербскому обычаю чин преломления «славского колача»…

Я был просто изумлён, когда вчитался в этот текст. Если нет священника, то на один раз, на время этой агапы, рукополагают старшего из мирян. Он освящает хлеб и вино, причём именно в воспоминание Смерти и Воскресения Христа. Это оговорено. Когда раздаётся хлеб и вино, все говорят: «Христос посреди нас». Отвечают: «Есть и будет». И даже обносят кругом этот хлеб, освящённый в знак вечной Жизни. Это потрясающая символика.

Правда, мы в своих агапах не переняли традицию молитвенного поставления старшего и не используем эту часть чина «славского колача». Но мне было бы очень интересно оценить это сейчас с позиций нынешнего времени (конечно, в 1975 году я это ещё в полной мере оценить не мог).

Агапическая традиция была постепенно вытеснена. Она не была уничтожена или запрещена. В принципе она сохраняется. Её святость сохраняется буквой церковных канонов, которые говорят, что если кто-то отказывается идти на агапу (а на агапу после причастия в древности шли все), то он должен быть отлучён от причастия.

Когда думаешь об этом, создаётся впечатление, что история церкви могла бы пойти по-другому, если бы агапа сохранила своё место в традиции. А как Вы думаете, то, что Евхаристия заняла то место, которое она в итоге занимает сегодня в церкви, может быть связано с возникновением иерархии?

Без всякого сомнения. Именно идея, что где Евхаристия, там и Церковь, стала основой и для возникновения иерархии, и для её укрепления, а также была связана с тем, что агапическая традиция оказалась постепенно вытеснена. Она не была уничтожена или запрещена. В принципе она сохраняется. Её святость сохраняется буквой церковных канонов, которые говорят, что если кто-то отказывается идти на агапу (а на агапу после причастия в древности шли все), то он должен быть отлучён от причастия. Ни больше, ни меньше, отлучён от церкви.

Потому что пренебрегает любовью.

Конечно! То есть агапа тоже оказывалась вратами в Церковь, в полноту жизни церковной общины. Это очень важно.

Агапа включает в себя все основные моменты, ради которых совершается Евхаристия. Другое дело, что в связи с агапой мы не говорим о пресуществлении или преложении даров, именно о таком освящении хлеба и вина. Но, тем не менее, об освящении хлеба и вина говорится. И важно, что это связывается со Христом, с Его Смертью и Воскресением. По древней традиции освящённый хлеб Евхаристии и назывался евхаристическим, благодарственным, а освящённый хлеб агапический – евлогией, т. е. хлебом благословенным. Эти хлеб и вино тоже считались святыней, а сама агапа иногда называлась таинством.

Агапы связывались и с благодарением?

Обязательно с благодарением и славословием Бога. Всё это очень важно исследовать, и я до сих пор жалею, что на эти темы у нас не написано какой-то полноценной книги.

Но для меня вопрос агапы был сразу связан и с вопросом об общине. Не помню, откуда в те годы взялось это понимание.

И вот, с 1975 года наши агапы стали совершаться первое время каждый раз после причастия. Мы были уже не просто евангельской группой, это было нечто значительно большее. Мы причащались тогда раз в два месяца, и связанный с этим ритм агап оставался тем же, даже когда мы к концу 1970-х стали причащаться чаще. Он и остаётся таким же – раз в 2 месяца – до сих пор. Конечно, идеально было бы совершать агапу после каждого причастия, каждую неделю, но в нынешних обстоятельствах жизни, особенно в больших городах, это просто нереально и нецелесообразно.

* * *

В том же 1975 году мы впервые участвовали в литургии ап. Иакова. Произошло это благодаря знакомству с Александром Ивановичем Роговым. За несколько лет до этого, сразу после института, я однажды попал каким-то образом в музей Павла Корина и там познакомился не только с его супругой, которая ещё с дореволюционных времён, со времён великой княгини Елизаветы Фёдоровны, была одной из насельниц Марфо-Мариинской обители, но и с великолепным, смелым, интересным экскурсоводом, очень дерзновенным человеком Вадимом Валентиновичем Нарциссовым. Он и познакомил нас со своим близким другом – Александром Ивановичем Роговым. Мы с Александром Копировским часто навещали его дома. Он очень много рассказывал о церковной жизни. Он был близок и с митрополитом Филаретом (Вахромеевым), и с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. В общем, много чего мы от него узнали, в том числе и об архим. Сергии (Савельеве). И вот с ним-то мы трое – я с моей мамой и крестником Александром – и поехали в начале ноября 1975 года в первый раз на литургию Иакова в Троицкий собор Ленинграда. Литургию служил митрополит Никодим (Ротов), служил замечательно, самозабвенно, я до сих пор это помню. Для него это имело принципиальное значение. С тех пор мы с частью моей группы каждый год ездили в Ленинград на литургию апостола Иакова. Это было тоже очень важно, потому что эта литургия несёт на себе некоторые следы более древних пластов церковного литургического, евхаристического предания: причастие совершается для всех под двумя видами, отдельно причастие святого тела, отдельно – святой крови. Есть и ряд других моментов, которые заставляли задуматься.

* * *

В середине 1975-го, произошёл организованный Олегом Шведовым раскол. Опыт расколов всегда очень тяжёл, потому что не знаешь – отчего это происходит? Вчера были друзьями, и вдруг кто-то перестал с тобой искренне и открыто общаться, ничего, как обычно, не объясняя, и хотя пересекается с тобой и даже разговаривает на встречах и трапезах у общих знакомых, на встречи группы больше не приходит… Но этот опыт многому научил.

В 1975 году в нашей группе произошёл раскол. Он был уже вторым. Первый был ещё где-то в конце 1972 или в 1973 году, когда вместе с одним из моих институтских однокашников, Суреном Саркисяном, из сильно разросшейся к тому времени группы ушло довольно много наивных ребят-студентов, очень талантливых, очень хороших, интересовавшихся церковной жизнью и уже ходивших со мною в храм, но державшихся несколько зажато, несвободно, толком не оглашённых и не воцерковлённых. Я не был с ними уж очень близко знаком, потому что их было довольно много. Но было ясно, что ими руководил страх. Всё-таки важно понимать, что этот ужасный советский страх – большая сила. Я помню, Сурен, когда я в первый раз привёл его в Елоховский собор, ничего умнее не придумал как надеть чёрные очки, то есть привлечь к себе самое большое внимание, скрываясь от этого внимания. Ну, это было в то время, что здесь поделаешь.

Второй раскол был связан с Олегом Шведовым, тоже моим однокурсником, с которым я очень много беседовал. Он был очень умным, талантливым человеком, и в нашей группе был как бы вторым после меня. Началось всё в 1974 году с серьёзного разногласия во время одной из евангельских встреч, в которой участвовало только три человека: я, Олег Шведов и Александр Копировский. Одна знакомая баптистка, Галя Мордовина, позвала в этот день меня на своё крещение в Малый Вузовский переулок. Это был тогда единственный в Москве официальный центр протестантизма – баптистско-евангелическая община, зарегистрированная вместе с пятидесятнической, которая была с ними в вынужденном единстве. Все остальные пятидесятники не признавались советской властью, да и не все баптисты тоже, но это отдельная история. Так вот, она пригласила меня в этот день, в воскресенье, когда у нас была назначена наша встреча.

И вдруг мы разошлись во мнениях: Олег был против того, чтобы прервать нашу евангельскую встречу и идти к баптистам, а я и Саша – были за. Тогда, чтобы решить мирно этот вопрос, я решил открыть Библию и посмотреть, что она нам скажет. Никогда в жизни я больше этого не делал, но тогда прочитал вслух те слова, на которых она открылась. Это было Евангелие от Иоанна: «Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идёшь туда». Для меня было очевидно, что это благословение Божие: да, это будет связано с трудностями, но какие бы ни были при этом опасности (в те годы за баптистами следили больше, чем за православными), всё равно надо идти. И когда Библия открылась таким образом, мы с Сашей пошли, а Олег не пошёл, остался упрямо сам с собой. Но, видимо, это не прошло без последствий, потому что вскоре, уже на следующий год, в середине 1975-го, произошёл организованный им раскол. Вместе с ним ушли несколько человек. Впоследствии он стал кандидатом экономических наук, преподавателем Московской духовной академии, был старостой прекрасного храма в Тушино, где настоятелем был о. Фёдор Соколов. Но при этом сам Олег превратился просто в нашего недруга и много нехорошего по отношению к нам сказал и сделал.

На следующий год, вскоре после Сретения 1976-го, произошёл третий раскол, когда ушло ещё несколько совсем неплохих, но ещё маловоцерковлённых людей (Елена Белякова, Марина Подмарькова).

Опыт расколов всегда очень тяжёл, он очень болезненный. Потому что не знаешь – отчего это происходит? Вчера были друзьями, и вдруг кто-то повернулся к тебе спиной, перестал с тобой искренне и открыто общаться, ничего, как обычно, не объясняя, и хотя пересекается с тобой и даже разговаривает на встречах и трапезах у общих знакомых, на встречи группы больше не приходит. В общем, это было трудно, тяжело. Но этот опыт многому научил. Он научил держать границы, что потом очень пригодилось и в общинной, и в братской жизни. Расколы говорили о том, что в группу иногда случайно попадали люди, которые искали совершенно другого. И поэтому в каких-то важных вопросах действительно не были с нами согласны, прежде всего из соображений собственной безопасности.

Так что опыт расколов, как бы тяжёл он ни был, всё-таки научил именно держать границы, внимательнее смотреть, кого ты приглашаешь в группу. Потому что абсолютно тождественных людей не бывает, у каждого человека с каждым есть какое-то различие. У каждого человека есть свой опыт, свои плюсы и минусы, свои грехи и достижения, которые ты можешь знать или не знать, понимать или не понимать. Это надо почувствовать, увидеть. Расколы уже в середине 1970-х гг. научили меня лучше смотреть и видеть людей. Нельзя приглашать всех подряд. Раньше ведь я так и делал: стоило кому-то из молодёжи, из тех, с кем я сам общался, заинтересоваться тем, что я говорю, и я его тут же приглашал. Но оказалось, что вопрос о границах надо понимать больше внутренне, а не внешне. Это не просто вопрос соответствия каким-то принципам или правилам. Да, есть и он, но он не главный, а главное – «единство духа в союзе мира». То есть, опять же, принцип церковный. Если ты собираешь церковную группу или общину, или братство, нужно придерживаться этого подхода, а для этого надо понимать, где есть единство духа, а где его нет.

Беседовал Андрей Васенёв

В публикации использованы фрагменты интервью с Елисеем Патровым

————

1 Первое интервью об истории братства было опубликовано в «Кифе» № 3(307) под заголовком «Немного о корнях».

2 Позднее священник Георгий Кочетков стал отмечать свои именины 6 мая. – Ред.

3 Агапы или вечери любви в древнехристианском мире / Пётр Соколов. Сергиев Посад. Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1906.