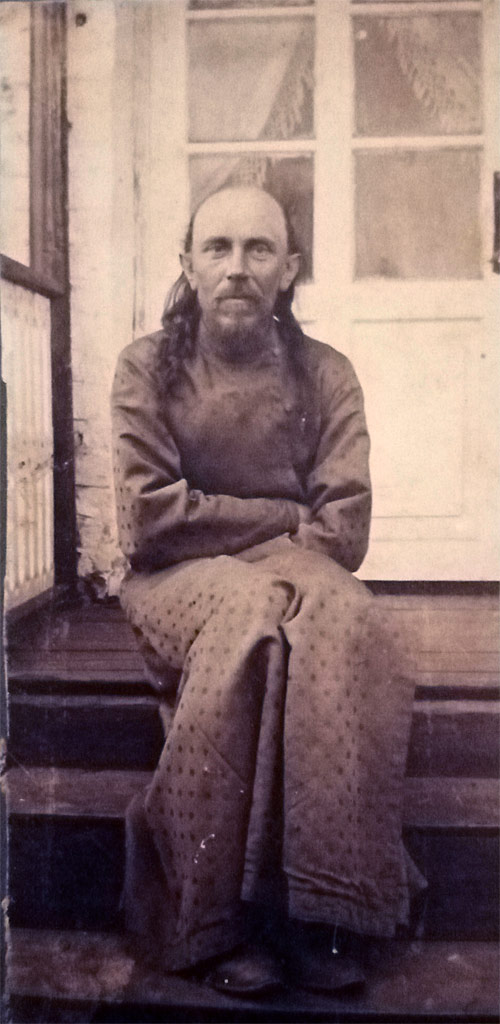

Из воспоминаний Веры Дмитриевны Орловой (Тамбов). Фотографии из семейного архива Молчановых-Орловых

Мой прадед – священник, прапрадед – священник, а там дальше – кто дьякон, кто звонарь, духовное сословие. Прадед, отец Михаил Молчанов, убит в 1921 году: шёл служить вечерню, входили красные, и просто навскидку его расстреляли… На него нет приговора, его невозможно реабилитировать. Он ни в чём не был обвинён, просто убит.

А сына его, восемнадцатилетнего Мишу, арестовали. Я видела протокол его допроса. От него всё время требовали, чтобы он назвал имена «бандитов» (это ведь время антоновского восстания). Целиком дело мне дать не могли, но сказали, что он называл имена только тех, кто уже умер. А сам он так и пропал в ЧК, и больше нигде не фигурировал: ни среди живых, ни среди мёртвых. Бабушки за него (это их младший братик) молились как за живого – а вдруг! Но я прикинула, что сейчас-то уже больше ста лет прошло и пошла к батюшкам спросить, как быть. И мне владыка сказал: «Благословляю – отпойте». Его отпели, как отпевают моряков – когда нет тела и не может быть могилы.

Ну, а дальше те, кто выжил – они скрывали, что они из этой семьи. Поэтому меня даже крестить боялись, – я крестилась взрослая, когда бабушек уже не было. Папа не возражал, а я не сильно уже спрашивалась, мне было за 40.

* * *

Прабабушка осталась в своём доме. Это был поповский дом, рубленая пятистенка под соломой. Была фисгармония, были комнатные цветы. Бабушка упоминала большую монстеру1, упоминала ваньку-мокрого – бальзаминчик. Был сад, и он её выручал в её вдовстве. Она умела прививать на дерево другой сорт. Бабушка рассказывала, что была в саду у её матери чудо-груша: снизу – дичок колючий, а дальше была привита и культурная груша, и несколько яблонь. Снизу – колючки, чтоб мальчишки зелёными плоды не ободрали, а со стремянки дальше потом снимался урожай. Вишня была. Это степное село, и сады были только у барыни и у попа. Больше ни у кого. Ещё у прадеда была пасека. Духовенство поощрялось к тому, чтобы заниматься пчёлами и нести занятия садоводством и пчеловодством в приход. Но после смерти прадеда пчёлами было некому заниматься, и они пропали, а может быть, их продали.

Землю советская власть, конечно, отобрала. До этого у прадеда и прабабушки была земля, была лошадь и корова. Были работники, муж и жена, безземельные крестьяне. Они жили где-то рядом, а сюда как на работу ходили. Женщина была стряпухой, а в тех случаях, когда матушка болела после родов (у неё было двенадцать детей), была и нянькой. Бабушка моя, как ребёнок, который рос при этой Марье, считала её очень доброй женщиной, которая сказки рассказывает, очень уважительно относится к её родителям, нежна к детям.

А работник помогал с лошадью, пахал, дом ремонтировал. С Первой мировой он вернулся контуженный: у него тряслась голова и работать он уже никак не мог. Но прадед его взял обратно и платил как до войны. Когда прадеда убили, ночью прабабушка попросила этого работника выкопать могилу в ногах могилы отца – скрыть тело, чтобы не осквернили. Был дьякон, он читал, что знал, матушка пела, что знала. И они вдвоём, облачив, как надо облачать священника, его похоронили.

Вот она и осталась одна жить. Меняла на продукты то, что у неё в саду росло, и какие-то женские рукоделия, она ведь умела и прясть, и ткать, как все. Она была образованная прабабушка, епархиалка2. А в 1928 году крестьяне к ней пришли и сказали: «Матушка, беги. К тебе придут. Мы тебе поможем до станции доехать, скорей вяжи узлы, беги к дочкам». Три её дочери жили в Тамбове. И она у них укрылась. Жила она у моей родной бабушки: дедушка, бабушка, мой папа и крошечный мой дядя. Два внука: один побольше, другой малыш.

В голод 1933 года одна прихожанка приезжала в Тамбов, зашла матушку навестить, а матушка вся распухшая от голода, потому что карточки-то есть, но ведь и внуки есть, их надо кормить. И уже горьким опытом та женщина понимает, что матушка тут не выживет. Она говорит: «Матушка, поехали с нами, мы на лошади. Поехали, и старшего внука бери, мы как пастухов вас прокормим». Их увезли в Каменку. И кормили, каждый день другая семья. Что сама ест семья, пусть лепёшки из лебеды, то и они едят с этой семьёй. Папа умел что-то руками делать. Написали, что он помогает плотнику колхозному, а полпалочки (т. е. половину трудодня. – Ред.) писали за это той женщине, у которой они жили (они как бы за ночлег расплачивались половиной палочки, что по тем временам было не так уж плохо). Мальчишка, папа мой, очень старался, помогал. И получилось, что за счёт их двух карточек оставшиеся в Тамбове трое не умерли. А они за счёт доброты прихода тоже прокормились. Поэтому я думаю, что мой прадед был хорошим батюшкой. Потому что матушку-то в лицо знало всё село и все деревни прихода. И никто не настучал.

Потом, после 1933-го, прабабушка опять уехала к дочерям в Тамбов и больше в Каменку не возвращалась. Она умерла в 1936-м от пневмонии. По тем временам она была уже не молода, да и антибиотиков ещё не было. Её похоронили на Петропавловском кладбище в Тамбове. Была зима. А когда весной пришли – не нашли могилку. Всё перерыто. 1937 год пошёл, и расстрелянных зарывали на том кладбище. Кресты какие-то повалены, какие-то воткнуты. Ничего понять нельзя. Дочери её ориентировались по каким-то липам, которых сейчас уже сто лет как нет. Они просто под эти липы крашеные яйца клали весной и там плакали. В том же 1937-м в Ростове расстреляли её другого сына. Его расстреляли по 58-й статье, вменив ему в вину, что он воевал с Тухачевским. Только Николай Михайлович Молчанов командовал взводом, а Тухачевский – фронтом. И у Тухачевского этих взводных было столько, что он их сам не считал, не видал и не мерил. Но этого было достаточно, чтобы Николая Михайловича расстреляли. А его жена – бабушка Маруся – отсидела 10 лет как член семьи изменников родины. Она была поповна из Петербурга. Когда мужа арестовали (его взяли на службе), кто-то из его друзей, смелый человек, пришёл и сказал ей: «Беги. Сейчас с обыском придут, тебя заберут». А она стала уничтожать переписку, чтобы скрыть его сестёр – у них другие фамилии, другие адреса, в Ростове родных нет. И к приходу энкаведэшников она успела сжечь все фотографии, всю переписку, и так спасла три семьи. Её забрали, отправили в лагерь членов семьи изменников родины. Она была хороша собой, и какой-то начальничек стал претендовать. Она не покорилась. Он её послал на конный завод, куда из Монголии получали диких степных лошадей, которых надо было хоть как-то объездить, чтобы в Красной армии ими можно было в военных условиях пользоваться хотя бы в артиллерийских упряжках. А она горожанка, если и ездила, то в экипаже. Ну, и стала она молиться, понимая, что перед ней одно из двух: или кони затопчут, или её мужчины порвут голодные (там при лошадях были цыгане по уголовным статьям, политических почти не было, да и не стали бы они за неё вступаться). Она рассказывала: «Старый цыган увидел, что я молюсь. А я вслух плакала, молилась, кричала, почти не в себе. И он сказал: “Не сметь её трогать. Кто тронет, со мной будет иметь дело”». И научил её обращаться с лошадьми. Потом приезжает начальничек, привозит ещё одну непокорную, совсем юную, тоже жену-вдову, тоже офицерскую. И с изумлением видит, что эта ещё жива и на коне верхом. И бабушка Маруся (я маленькая была, но она так хорошо рассказывала, что я всё запомнила) говорила: «Он так смотрел, что было видно: он понял, что если тронет меня, все эти мужчины нечаянно уронят его под лошадей». Она попросила этих мужчин не обижать и эту Лидочку молоденькую, которую привезли как бы ей на смену. И её уважили. И поэтому когда они отсидели, эти две женщины, они потом до бабушкиной смерти вместе так и жили. Они потом в одной коммуналке комнату получили.

Когда при Хрущёве началась реабилитация, она стала добиваться сначала своей реабилитации (членов семьи изменников родины более или менее легко реабилитировали). А когда её реабилитировали, она едет в Москву, идёт на Лубянку, требует выдать ей документы о смерти мужа. Ей выдают документы о смерти мужа: причина смерти – пневмония, 1942 год, а приговор – 10 лет без права переписки. Она лагерница. Она стоит насмерть, что это ложное свидетельство о смерти. И она их домотала. Они выдали ей удостоверение о смерти, причина смерти – расстрел (я даже видела этот документ ребёнком). И с этим документом она идёт, требует его реабилитации. И добилась! Когда она получала документы, что её Коля реабилитирован, ей сказали: «У вас было конфисковано имущество. Идите в кассу, за это имущество вам выдадут деньги». И правда, дали пачками, много. А у неё только авоська, сетчатая сумка с дырочками. И она мне рассказывала: «Верочка, ты представь, я с авоськой денег иду пешком с Лубянки туда, где я койку снимаю. Сколько глаз я видела! Это были карманники. Это были воры высокого полёта. Но встретив мои лагерные глаза, не шелохнулся ни один. И я прошла». На все эти деньги она в Москве нашла подпольного ювелира, и он ей сделал большой золотой крест и под него добротную цепочку. Она каждое лето к нам приезжала из Ростова. А я маленькая ещё. Она меня ловит, сажает на коленки, вынимает из-под кофточки этот крест, говорит: «Целуй. Это всё, что у меня осталось от моего Коли». Она знает, что я некрещёная, но, наверное, она таким образом этого маленького нехристя воцерковляла. Крест был с распятием, и она мне всё расскажет: как Христу ручки больно, ножки больно. А потом уже она достаёт сладости, игрушки – много гостинцев всегда привозила. Своих детей у неё не было, а она любила племянников: моего папу, его брата, детей другой бабушкиной сестры…

Когда она умерла, папа ездил её хоронить. Она хотела быть похоронена только в Ростове, потому что её муж был расстрелян в Ростове. Никто его никуда ничего не возил. И она настаивала, что там она и должна быть.

* * *

Самую старшую дочку о. Михаила – Лизу, Елизавету Михайловну, отдали замуж раньше всех, по любви, епархиалочку за семинариста: попович и поповна, которые понравились друг дружке при спевках хоров. Он выпустился, их обвенчали, и его дьяконом куда-то послали. Потом уже он стал отцом благочинным в Спасске Тамбовской губернии (сейчас это Беднодемьянск Пензенской области). И вот батюшке (его звали отец Павел Димитриевский) говорят: отрекайтесь от сана публично, мы уже сценарий написали; мы сделаем вас учителем математики в советской школе. И ваш мальчик получит право учиться в школе (а мальчик, Аркаша, был, говорят, очень способен к математике, вот только не довелось учиться: умер в 1928 году от скарлатины). По Конституции 1924 года «поповское отродье» могло только начальное образование получить. Выше нельзя. Отец дома учил старших детей. Но юридически-то они были никто. Отец Павел отказался категорически. Его тут же арестовали, вынесли приговор. Расстреляли его в мордовских лагерях. Он реабилитирован по расстрельным спискам. Мы его нашли уже в списках реабилитированных. Матушка Елизавета – вдовушка. Дом подожгли. С трудом выхватила из огня детей, из вещей почти ничего не осталось. Дай Бог здоровья кому-то из прихожан, который, видимо, уважал батюшку и надоумил матушку: «Матушка, ты скажи, что метрики сгорели, смени эту фамилию». И они из Димитриевских превратились в Дмитревских. Работать ей не разрешали, в конце концов она поняла, что дальше дело кончится её арестом, подхватила своих девчонок и уехала в Тамбов к матери. Её дочери, тёти мои – Нина и Вера – пошли в техникум. У них чистая биография. Кто отец? – покойный служащий. Потом тётя Вера замуж вышла в Саратов, а тётя Нина в Тамбове на «Ревтруде» работала. Это оборонный завод. И вот ей как-то говорят: «Тебя в первый отдел вызывают». Ну всё, первый отдел, – она в ужасе. Её усаживает сотрудник из первого отдела, говорит: Нина Павловна, вы нас обманываете, вы не дочь служащего, ваш отец священник. Как она потом предположила – настучали. Потому что на завод с области сгоняли сельскую рабсилу женскую разных возрастов. А она была похожа на мать. Скорее всего, в ней узнали молодую мать и стуканули. Она расплакалась и стала умолять этого сотрудника отдела кадров: не губите моего сына. Потому что она хорошо знала, все всё знали, это уже 1943-й, что ребёнка у неё отнимут в детский дом и он умрёт, потому что там чем и как его кормить, ему три месяца. А её как есть – в беретке и в демисезонном пальтишке – пошлют по этапу. Она умрёт от мастита по дороге. До лагерей их не довозили, кормящих, у всех начинался гнойный мастит. И этот мужик – теперь уже Царство ему небесное, и спасибо ему великое, он был человеком. Он сказал: иди в цех, завтра позову. Она пришла домой, рассказала всё матери, и они всю ночь молились. Собрала тётя Нина узелок: ну, по этапу так по этапу. Распрощалась с сыночком. Сказала матери: если три дня не приду, беги с Юрочкой куда-то, беги. Пришла – не зовут. И на другой день не зовут, и на третий. Её не позвали никогда, а ждала всю жизнь.

————

1 Комнатная лиана с перфорированными листьями.

2 Так называли дочерей священников, окончивших епархиальные училища.